“당장 10년 내로 지금의 삼성을 대표하는 제품들이 모두 사라질 수 있습니다.”

지난 2007년 이건희 삼성전자 회장은 사장단회의에서 앞으로 새로운 먹거리를 찾지 못하면 삼성이 없어질 수 있다며 임직원들에게 변화와 혁신을 주문했다. 곧이어 삼성의 차세대 성장동력을 발굴할 신수종사업 태스크포스(TF)팀이 꾸려졌다. 반도체와 휴대폰의 성공에 안주해서는 급변하는 글로벌 시장에서 삼성의 지속 가능한 성장을 담보할 수 없다는 위기감의 발로였다.

이 회장은 TF팀에 김태한 삼성토탈 기획담당 전무(현 삼성바이오로직스(207940) 대표)와 고한승 삼성종합기술원 바이오&헬스랩 상무(현 삼성바이오에피스 대표)를 불러들였다. TF팀은 장고를 거듭한 끝에 2010년 바이오를 5대 신수종사업의 하나로 정하고 삼성바이오로직스(2011년)와 삼성바이오에피스(2012년)를 잇따라 설립했다.

삼성이 바이오 시장에 본격적으로 진출한 2012년 셀트리온(068270)은 세계 최초 항체 바이오시밀러인 ‘램시마’를 개발해 글로벌 바이오 시장의 이목을 집중시켰다. 창사 10년 만에 이룬 값진 결실이었다. 자연스레 바이오시밀러 후발주자로 출사표를 내민 삼성의 앞날을 걱정하는 우려가 잇따랐다. 길게는 30년 앞서 시장에 진출한 LG·SK·CJ·코오롱 등 대기업도 글로벌 무대에서는 연일 별다른 성적표를 거두지 못했고 롯데와 한화는 시장 철수를 위한 수순에 돌입했기 때문이다.

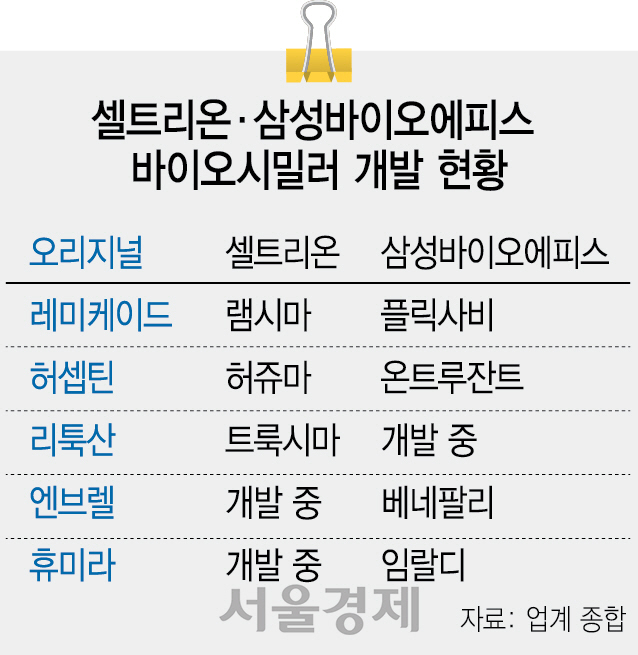

삼성바이오에피스는 이후 미국 바이오젠과의 전폭적인 협력을 발판으로 바이오시밀러 개발에 착수해 2015년 자가면역질환 치료제 ‘엔브렐’의 세계 첫 바이오시밀러인 ‘베네팔리’를 내놨다. 이어 ‘플릭사비(레미케이드 바이오시밀러)’와 ‘임랄디(휴미라 바이오시밀러)’까지 선보이며 셀트리온과 함께 글로벌 바이오시밀러 시장을 양분하는 대표주자로 부상했다. 지난해에는 유방암 치료제 ‘온트루잔트’를 셀트리온보다 먼저 유럽에서 허가받는 기염을 토하기도 했다.

삼성바이오에피스가 셀트리온의 아성을 위협할 정도로 성장했지만 아직까지는 셀트리온의 경쟁력이 높다는 평가가 나온다. 셀트리온은 세계 첫 바이오시밀러를 뜻하는 이른바 ‘퍼스트 무버’ 제품을 3종이나 보유해 글로벌 바이오시밀러 시장의 최강자로 꼽힌다. 셀트리온의 주력 제품인 ‘램시마’는 지난해 4·4분기 유럽에서 52%의 점유율을 기록하며 오리지널 의약품의 매출을 넘어섰다. 바이오시밀러가 단일 시장에서 오리지널 의약품을 넘어선 것은 램시마가 최초다.

삼성과 셀트리온의 바이오의약품 주도권 경쟁은 신약 개발의 성공 여부에 갈릴 것으로 보인다. 셀트리온은 현존하는 모든 독감 바이러스를 예방하는 독감 치료제를 첫 신약으로 개발 중이다. 삼성은 일본 다케다제약과 손잡고 지난해 췌장염 치료제 개발에 뛰어들었다. 바이오의약품의 특성상 출시 시기도 중요하지만 얼마나 뛰어난 효능과 가격 경쟁력을 갖춘 신약을 개발하느냐가 관건이 될 것으로 전망된다.

삼성의 바이오사업을 전담하는 삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스가 연일 글로벌 무대에서 가시적인 성과를 거두면서 바이오가 휴대폰과 반도체가 차지했던 삼성의 ‘간판제품’을 조만간 차지할 것이라는 전망도 나온다. 정보기술(IT)산업은 중국 등 후발주자들의 추격이 거세지만 바이오산업은 천문학적인 시간과 비용이 소요될 뿐만 아니라 운영과 개발에 따른 노하우가 핵심자산이기 때문이다. 머지않아 바이오가 삼성의 핵심사업으로 자리 잡을 것이라는 관측이 나오는 이유다.

한국바이오협회의 한 관계자는 “이재용 부회장이 경영일선에 본격적으로 복귀하는 올해를 기점으로 삼성의 바이오사업은 더욱 가파른 성장세를 이어갈 것으로 전망된다”며 “당초 삼성의 바이오 경쟁력을 둘러싼 의구심도 있었지만 속도와 품질을 양대 축으로 내세워 단기간에 기대 이상의 성과를 거두면서 글로벌 바이오기업으로서 위상을 다지고 있다”고 말했다.