주당 최대 노동시간을 68시간에서 52시간으로 줄이는 근로시간 단축 시행을 앞두고 산업계 전반이 위기감에 휩싸이면서 그 후폭풍이 문화예술계에도 번지고 있다. 한류 위축을 우려하는 문화계는 “근로시간 제한을 받지 않는 특례업종에 대중문화 산업을 다시 포함시켜달라”고 요구하는 반면 정부는 이에 난색을 표하고 있어 진통이 계속될 것으로 전망된다.

지난 11일 오후 서울 모처에서 문화체육관광부 주도로 진행된 ‘콘텐츠 업계 고용 체질 개선 태스크포스(TF)’에서는 근로시간 단축 시행에 대한 업계의 불만과 각종 요구사항이 쏟아졌다. 이날 열린 TF 첫 회의에는 문체부와 한국콘텐츠진흥원·영화진흥위원회·문화관광연구원·한국영화프로듀서조합·한국모바일게임협회·한국애니메이션제작협회 등이 참여했다. 업계 특성상 근무시간이 일정하지 않은데 근로시간 단축이 일괄적으로 적용되면 문화 산업 전반이 타격을 입는 것은 불 보듯 뻔하다는 것이 협회들의 일관된 주장이다. 익명을 요청한 한 협회 관계자는 “일이 없을 때는 아예 작업을 하지 않고 작품을 만들 때는 밤샘 작업도 해야 하는 경우가 많은데 어떻게 주(週) 단위로 근로시간을 제한할 수 있느냐”며 “문화 산업의 특례업종 삭제를 재검토해야 한다”고 촉구했다. 영진위 관계자는 “영화 산업의 경우 특례업종에서 제외되면 추가 인력을 고용하거나 촬영기간을 늘릴 수밖에 없기 때문에 제작비 상승이 불가피하다”며 “결국 피해는 대기업의 블록버스터가 아닌 영세 제작사가 만드는 저예산 영화들이 입게 될 것”이라고 우려했다.

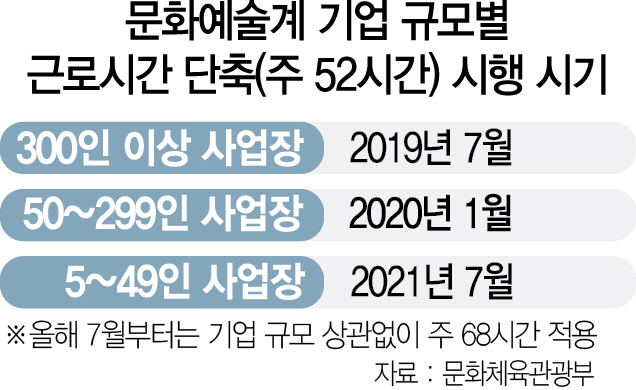

당초 근로기준법은 문화 산업의 특수성을 감안해 기존에는 근로시간의 제한을 받지 않는 ‘특례업종’으로 규정했었다. 하지만 국회는 지난 2월 주당 근로시간을 52시간으로 줄이는 개정안을 통과시키면서 영화·드라마·방송 등에 해당하는 ‘영상·오디오 기록물 제작 및 배급업’과 ‘방송업’은 특례업종에서 삭제했다. 이에 따라 특례업종에서 제외된 문화예술 관련 산업의 경우 1년의 유예기간을 둬 300인 이상 사업장은 오는 2019년 7월부터, 50~299인은 2020년 1월부터, 5~49인은 2021년 7월부터 ‘1주일 52시간’이 적용된다. 기업 규모에 상관없이 올해 7월부터는 모든 사업장이 1주일에 68시간을 초과해 근무할 수 없게 된다. 문체부 관계자는 “TF 회의에서 특례업종 삭제 재검토에서부터 추가 인건비나 컨설팅 비용 지원 등 다양한 요구들이 나왔다”며 “이미 국회에서 관련 법이 통과된 만큼 특례업종 삭제 재검토는 사실상 어렵지만 인건비 지원을 포함한 여러 가지 지원책 마련을 강구할 것”이라고 밝혔다. 이 관계자는 “수렴된 의견과 발굴된 과제를 바탕으로 다음달 ‘민관합동 공개토론회’를 개최할 예정”이라고 말했다.

아직 명확히 확정되지 않은 세부지침이 수두룩한 것도 근로시간 단축의 또 다른 뇌관이 될 것으로 예상된다. 예를 들어 기획사와 전속계약을 맺고 활동하는 배우나 가수들을 근로자로 규정할 수 있을지, 20명의 직원을 보유한 영화사가 100명의 스태프와 함께 영화를 촬영하는 경우 사업장 규모를 어떻게 산정할지 등은 여전히 물음표로 남아 있는 상황이다. 문체부 관계자는 “업계와 충분히 상의해 근로시간 단축의 충격을 최소화할 수 있는 가이드라인을 만들겠다”고 약속했다.