LG그룹 지주사인 ㈜LG는 LG전자 지분을 34%(2017년 말 기준) 보유하고 있다. 그런데 미국계 헤지펀드 엘리엇이 ㈜LG 주식을 전체의 0.01%를 갖고 있다 치자. 이렇게 되면 엘리엇은 겨우 시가 5억원 수준의 ㈜LG 주식을 숙주 삼아 전혀 다른 법인격을 가진 LG전자 임원을 상대로 소송을 제기할 권한을 확보할 수 있다. LG전자뿐만이 아니다. 엘리엇은 ㈜LG가 지분 30% 이상 들고 있는 LG화학·LG유플러스·LG생활건강 등 총 15개 자회사 전부를 같은 식으로 쥐고 흔들 수 있다. 바로 모회사 주주가 불법행위를 한 자회사 임원을 대상으로 소송을 제기할 수 있도록 한 다중대표소송을 통해서다. 문재인 정부가 100대 국정과제로 밀고 있는 이 다중대표소송이 포함된 상법 개정안이 현재 국회에서 논의 중이다. 유정주 한국경제연구원 기업혁신팀장은 “상법 개정안의 가장 큰 문제는 국내 기업에 역차별을 조장하고 있는 점”이라며 “특히 우리 기업이 투기자본의 놀이터로 전락할 우려가 있다”고 말했다.

다중대표소송, 소액지분 ‘숙주’삼아 전방위 공격 가능

집중투표제 의무화·감사위원 분리 선임도 독소조항

“황금주 등 개정안에 넣어 기울어진 운동장 바로잡아야”

◇다중대표소송, 0.01% 지분으로 그룹 ‘쥐락펴락’=재계는 상법 개정안 가운데 △다중대표소송 △집중투표제 △감사위원 분리선임 등을 국내 기업에 대한 역차별 조항으로 지목한다. 다중대표소송의 경우 모회사가 자회사 지분을 30% 이상 보유하고 모회사 주주가 모회사 지분을 0.01%(상장사 기준, 비상장사는 1%)만 갖고 있으면 소송이 가능하다. 심지어 모회사 1주만 있어도 되는 법안(노회찬 정의당 원내대표 발의)도 있다. 세계에서 유일하게 이 제도를 시행하고 있는 일본이 100% 모자회사 간에만 허용되도록 엄격히 제한한 것과는 대조적이다.

우리 실정을 대입하면 문제는 더 심각하다. 국내 일반 지주사의 자회사 지분율은 법정 하한선(상장사 20%, 비상장사 40%)을 훨씬 웃도는 72.8%(2017년 3·4분기 기준)나 된다. 금융지주사는 무려 90.4%다. 지주사가 아닌 삼성전자만 해도 삼성디스플레이(84.8%, 2017년 말 기준)·삼성바이오로직스(31.5%)·삼성메디슨(68.5%)·세메스(91.5%) 등 지분 30% 이상을 들고 있는 업체가 한둘이 아니다. SK·LG·롯데 등 이미 지주사 체제로 전환한 그룹은 말할 것도 없고 현대자동차 등도 다중대표소송에 다 걸리는 구조다. 경제5단체의 한 임원은 “극단적 예로 자회사가 모회사와 거래하다 더 좋은 조건을 제시하는 다른 곳과 거래를 트면서 모회사와의 거래를 접을 경우 자회사에는 이득이지만 모회사는 다를 수 있다”며 “이때 모회사 주주가 자회사 임원을 상대로 소송을 거는 등 악용 여지가 많다”고 꼬집었다.

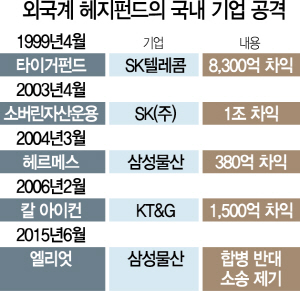

◇‘펀드재벌=선, 기업재벌=악’ 투영된 집중투표제=지배구조 이슈가 ‘선택’이 아닌 ‘도덕’의 문제로 변질되고 있다는 우려가 높다. 한 대기업 임원은 “지배구조에는 정답이 없다”며 “오너라고 하면 마치 악처럼 백안시하고 펀드라면 만능열쇠처럼 여겨서는 곤란하다”고 말했다. 상법 개정안에서 의무화하기로 한 집중투표제도 논란이다. 집중투표제란 이사 선임 시 의결권 집중을 통해 소액주주가 추천한 이사를 더 쉽게 선임할 수 있도록 하는 제도다. 가령 3명의 이사 선임 시 각 주주는 3표의 의결권 행사가 가능한데 주주가 첫 번째 후보자를 지지할 경우 자신의 3표를 이 후보자에게 몰아주고 나머지 후보에게는 표를 주지 않을 수 있다. 지난 2006년 KT&G 사례는 이 제도의 부작용을 잘 보여준다. 당시 기업 사냥꾼으로 알려진 칼 아이컨은 KT&G가 집중투표제를 채택한 점을 활용해 자신의 입장을 전달할 사외이사를 밀었다. 아이컨은 기어이 사외이사를 진출시킨 뒤 회사를 흔든 끝에 1,500억원의 차익을 챙겼다. 재계의 한 임원은 “지금 상법에서도 기업이 선택하면 집중투표제를 할 수 있다”면서 “굳이 법 개정을 통해 강제할 만한 유인이 있는지 모르겠다”고 말했다. 기업들은 감사위원 분리선임, 자사주주제 등도 독소 조항으로 꼽고 있다.

◇차등의결권, 포이즌필 도입해야=기업들은 경영권 방어 수단이 없는 ‘기울어진 운동장’을 바로잡아야 한다고 말한다. 차등의결권(대주주 보유주식에 많은 수의 의결권 부여)·포이즌필(기존 주주가 시가보다 싼 가격에 신주를 매입할 권리 부여)·황금주(특정 주총 안건에 거부권 행사가 가능한 권리가 붙은 주식) 등을 도입해야 한다는 것이다. 권성동 의원 발의안 등 극히 일부를 뺀 대부분의 상법 개정안에는 이런 내용이 빠져 있다. 유 팀장은 “정부가 소액주주 보호를 구실로 지배구조 개혁에 나서고 있지만 차익 실현에만 몰두하는 국내 주식매매 성격상 투기자본만 이득을 볼 우려가 있다”고 꼬집었다. 재계의 한 임원은 “최근 법무부가 의원을 상대로 상법 개정안 설득에 들어갔다”며 “몰아세우기만 하지 말고 기업에 숨구멍을 터줘야 한다”고 말했다.