Q. 아이들 교육문제로 강남에 실거주 하면서 오래 보유해온 집이 가격이 대폭 올라 종합부동산세를 매년 내고 있습니다. 그런데 올해부터 보유세가 대폭 오를거라는 뉴스를 접하고 있어 걱정입니다. 남편이 은퇴도 얼마 안남아 높은 보유세를 계속 낼수 있는 상황이 아닙니다. 그래서 아이들 교육도 끝나고 조그만 집으로 갈아타고 나머지는 월세나오는 부동산으로 갈아탈 계획입니다. 언제쯤 아파트를 팔아야 보유세 폭탄에서 벗어날 수 있는지요.

A. 부동산 등 일부 자산을 보유하는 것만으로도 세금을 내야 하는 것이 바로 보유세입니다. 최근 들어서는 보유세 개편 문제를 논의할 재정개혁특위까지 출범하면서 여유 주택을 내놓자니 양도세가 무섭고 버티자니 보유세가 우려돼 상담을 찾는 다주택자들이 늘고 있습니다. 보유세의 구체적 과세 대상이나 세율 등에 대한 관심이 모아 지고 있는 상황입니다. 참고로 문재인 대통령은 지난 대선에서 보유세율을 국내총생산(GDP)의 0.8%수준에서 1%로 인상하는 내용의 공약을 제시한 바 있습니다.

바로 당장 오는 30일 공시 예정인 국토교통부 공동주택 가격이 대폭 오를것으로 예상돼 고가주택시장이 타격을 받을 것으로 보입니다. 국세인 종합부동산세와 지방세인 재산세는 공시가격이 부과 기준이기 때문입니다.

재산세 부과 기준일은 매년 6월 1일입니다. 5월 31일까지 소유하고 있었더라도 6월 1일부터 소유권이 넘어가면 그 부동산에 대한 재산세는 내지 않아도 됩니다. 반면 6월1일까지 소유하고 있다가 다음날인 6월 2일에 소유권을 넘겼더라도 재산세는 내야 합니다. 소유권이 이전되는 날짜의 기준은 등기 날짜와 잔금을 납부하는 날짜 중 더 빠른 날짜입니다. 따라서 부동산을 파는 사람 입장에서는 되도록 6월1일 이전에 잔금을 받는게 유리합니다. 반면 사는 사람 입장에서는 6월 1일 이후에 잔금을 치르는 게 유리합니다.

6월 1일에 잔금을 치른다면 소유권은 잔금을 치르는 그날부터 인정되므로 부동산을 사는 사람, 즉 매수자가 재산세를 내야 합니다. 재산세는 매년 7월과 9월에 나눠서 과세됩니다. 7월에 부과되는 재산세는 주택 부분에 대한 금액 중 2분의1과 건축물 부분이고, 9월에 부과되는 재산세는 주택 부분에 대한 나머지 2분의1과 토지 부분입니다.

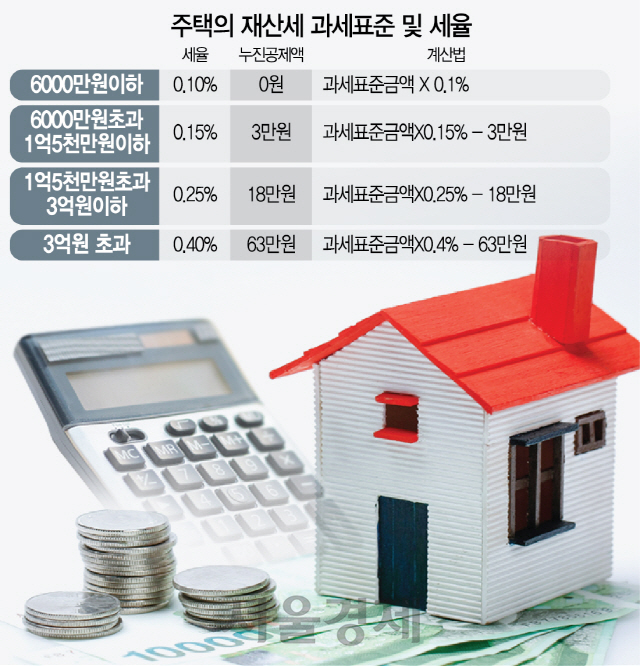

재산세는 재산이 많을수록 세율도 높아지는 누진세율을 적용받습니다. 즉 보유한 부동산의 가격이 높을수록 상대적으로 더 많은 세금을 내는 구조입니다. 세율은 0.1%에서 0.4%까지로 과세표준이 6,000만 원 이하면 세율은 0.1%이지만, 과세표준이 3억을 넘어가면 세율이 0.4%까지 올라갑니다. 가령 시가표준액이 3억 원인 아파트의 경우 공정시장가액비율 60%를 곱하게 됩니다. 즉, 3억 원의 60%에 해당하는 1억 8,000만 원이 바로 재산세의 과세표준액입니다. 과세표준이 1억8,000만 원일 때 재산세율은 0.25%이고 여기에서 누진공제액 18만원을 빼면 이 아파트에 대한 재산세는 27만 원(과세표준 1억8,000만 원 × 세율 0.25% - 누진공제액 18만원)정도 나옵니다.

위 사례처럼 재산세는 큰 부담이 되지 않을 수 있지만 고가주택에 부과되는 종합부동산세는 정부의 과세 개편에 따라 큰 부담으로 다가올수 있습니다. 따라서 특히 고가 주택의 경우 잔금날짜를 정할 때 6월 1일 재산세 부과기준 날짜를 기억해 매수 매도자간 가격 협상을 잘해야 합니다. 아무래도 더 많이 아는 쪽이 협상의 주도권을 쥐기 마련입니다.