프랑스의 시인 샤를 보들레르는 40대 중반이던 1866년 뇌졸중으로 쓰러졌다. 하반신 마비에 이어 실어증이 나타나면서 그 이듬해 46세의 나이로 생을 마감하기 전까지 고통스러운 나날을 보냈다. 그는 졸지에 말하는 능력을 잃어버렸지만 오직 하나의 문구만은 잊지 않았다. 그것은 아름다운 시구도, 우아한 명문도 아니었다. 보들레르가 틈만 나면 입 밖으로 내뱉으면서 주위 사람들을 경악하게 했던 말은 다름 아닌 ‘제기랄(Crenom)’이었다.

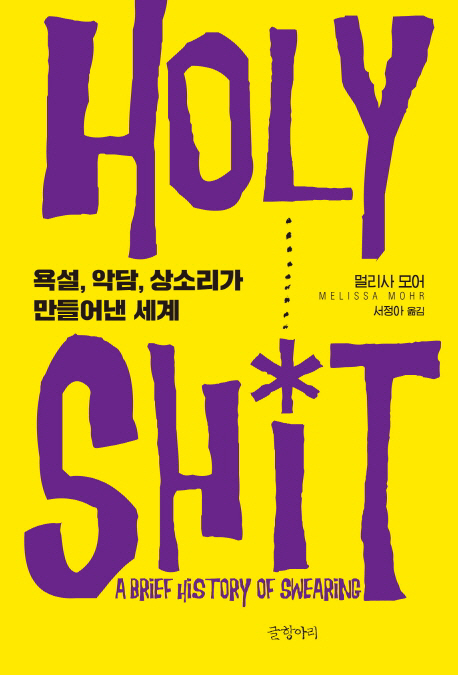

멀리사 모어가 쓴 ‘홀리 쉿(Holy Shit)’은 상스럽고 걸쭉한 육두문자의 역사를 흥미진진하게 훑는다. 스탠퍼드대학교에서 중세 르네상스 영문학으로 박사 학위를 받은 저자는 인류 역사에서 상소리가 범람하지 않은 시대는 없었다고 단언한다. 고대 로마 시대에도, ‘성서의 시대’였던 중세에도, 찬란한 문화가 꽃피었던 르네상스 시대에도 거리의 장삼이사들은 욕을 내뱉으며 감정을 표출하고 스트레스를 해소했다고 저자는 갖가지 사례를 들어 입증한다.

책은 피험자들이 ‘저런(shoot)!’처럼 순화된 말보다 ‘젠장(shit)!’ 같이 상대적으로 과격한 비속어를 말할 때 차가운 물에 손을 담근 상태로 더 오래 버텼다는 실험 결과도 소개한다. 상스러운 말의 사용이 심리적인 측면에서는 물론 생리적으로도 상당한 효과를 발휘한다는 얘기다.

‘홀리 쉿’을 읽는 누군가는 불쑥불쑥 불편함을 느낄 수도 있다. 차마 옮겨 적기 힘든 거친 말들이 책갈피마다 넘쳐난다. 하지만 저자가 소개하는 ‘영어 상소리의 3,000년 역사’를 차분히 따라가다 보면 우리네 인생을 떠받치는 것은 겉만 번드르르한 거대담론이 아니라 분노하고 울부짖다가도 가끔 기쁨과 행복에 젖는 소박한 일상의 연속이라는 사실을 깨닫게 된다. “건강한 사회에는 ‘좋은’ 언어와 ‘나쁜’ 언어가 모두 필요하다. 나무랄 데 없이 정중하고 흠잡을 데 없이 점잖은 화법이 필요하듯, 더럽고 통속적이고 멋들어진 외설어와 비속어도 필요한 것이다. 그러한 말들이야말로 다른 어떤 말로도 할 수 없는 일들을 우리에게 해줄 수 있을 테니까.” 2만2,000원