미국 자율주행기술을 선도하고 있는 구글의 자율주행회사 웨이모. 미국 캘리포니아 교통국에 따르면 웨이모는 지난 2016년 12월에서 지난해 11월까지 운전자 개입 없이 달린 거리만 56만7,300㎞(약 35만2,500마일)에 달한다. 1,000마일(약 1,600㎞)당 운전자의 개입이 필요해 수동 모드로 전환(해제 건수)한 경우는 0.18건. 업계의 강자인 메르세데스벤츠의 775건, 보쉬 411건, 엔비디아 215건에 비해서도 압도적이다. 중국 기업 바이두 역시 1,000마일당 해제 건수가 24.3건이다. 이 시장에서 국내 차 산업을 선도하는 현대차(005380)그룹과 만도 등의 이름은 거론되지 않는다.

최근 현대모비스(012330)는 반자율주행 단계인 레벨3의 기술을 서산 자율주행 시험장에서 언론에 공개했다. 이 자리에서 ‘현대모비스가 보유한 자율주행기술 수준이 어느 정도냐’는 질문에 양승욱 ICT 연구소장(부사장)은 “솔직히 말씀드리면 이미 자율주행 시스템을 만들어 시험평가를 진행하는 구글 등 선도기업에 비하면 늦은 것은 맞다”며 “다만 보쉬·콘티넨탈 등 경쟁사에 뒤처진 부분을 빠르게 따라잡고 있다”고 설명했다.

이 시장은 그랙픽저장장치(GPU) 1인자인 엔비디아 동맹과 세계 1위 중앙처리장치(CPU) 업체인 인텔 동맹으로 양분돼 있다. 엔비디아는 테슬라·메르세데스벤츠·포드·볼보에 이어 세계 1위 자동차부품 업체 보쉬가 속해 있다. BMW 등과 손잡고 있는 인텔은 세계 최고 수준의 자율주행 솔루션 업체인 모빌아이를 사들였다. 현대차그룹은 아직 어느 진영에도 들지 못했다. 이 시장에서 자체 기술을 보유하지 못하면 향후 막대한 로열티를 지불해 기술을 적용해야 한다. 원가경쟁력이 낮아질 수밖에 없다.

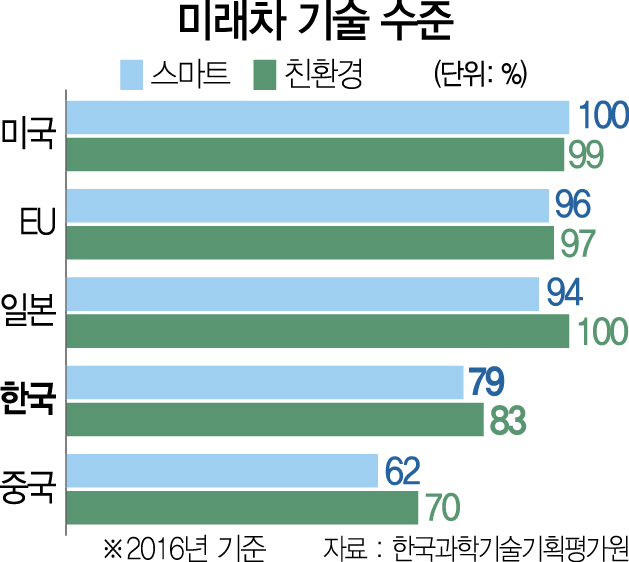

높은 인건비에 발목을 잡혀 연구개발(R&D) 투자에 소홀했던 것이 문제였다. 현대경제연구원에 따르면 2016년·2017년 기준 현대차의 매출액 대비 R&D 투자 비중은 2.4%, 기아차(000270)는 2.9% 수준이었다. 폭스바겐(6.29%), BMW(5.48%)는 물론 벤츠의 모회사인 다임러(4.91%), 도요타(3.35%)보다 낮은 수준이다. 미국의 스마트자동차 기술을 100으로 했을 때 한국은 79에 불과하다. 친환경자동차 기술에서 선두에 있는 일본(100)과 비교해도 관련 기술 수준은 83에 그친다. 유럽연합(EU) 수준은 스마트차(96), 친환경차(97) 모두 최고 수준에 올라 있다. 중국(스마트 62, 친환경 70)은 우리를 빠르게 추격 중이다.

업계는 오는 2025년께가 되면 완전자율주행차가 판매될 것으로 보고 있다. 관련 시장은 이미 팽창하고 있다. 글로벌 시장조사기관 스트래티지애널리틱스는 2021년 시장 규모가 40조원(370억달러)까지 팽창할 것으로 분석했다. 산업조사 전문기관인 IRS글로벌은 2020년 무인이동체 시장 규모가 170조원에 이를 것으로 내다봤다.

현대차그룹이 최근 현대모비스의 AS·모듈사업부를 현대글로비스에 분할합병, 모비스는 미래 차 기술에 집중하고 현대글로비스는 자율차 등을 이용한 차량공유경제에 힘을 쏟는 지배구조 개편안을 내놓은 것도 이 같은 산업 변화에 대응하기 위해서다. 하지만 헤지펀드 엘리엇의 공격으로 계획이 어그러지면서 선두 업체들을 추격하는 속도가 떨어질 우려가 커졌다. 미래 먹거리에 쏟아야 할 그룹의 역량과 자산을 지배구조 개편과 글로벌 금융자본의 이익을 충족하는 데 나눠야 하기 때문이다. 백흥기 현대연 산업전략본부장은 “미래 자동차 기술에 투자를 많이 해야 하는데 여러 가지로 어려운 상황”이라며 “지금 당장의 경쟁력은 유지하겠지만 새로운 성장동력을 놓치면 10년 후 어려울 수밖에 없다”고 지적했다. /조민규·구경우기자 cmk25@sedaily.com