지난 5월 대기업 목소리를 듣기 위해 마련된 김영주 고용노동부 장관과 대기업 간 간담회. 이날 행사는 정부와 기업의 소통이 얼마나 어긋나 있는지를 여실히 보여준다. 기업들은 참석자 거의 전원이 근로시간 단축과 관련해 ‘탄력 근로시간제 보완’을 요구했지만 김 장관은 여성에 대한 차별 완화, 중소기업의 납품 단가 현실화 문제에만 집중했다. 행사에 참석했던 한 임원은 “기업 민원에 귀를 기울이기는커녕 정책 홍보에 치중한 모습이었다”며 “문재인 정부가 출범한 지 1년이 지났지만 근본적으로 달라진 게 없다”고 꼬집었다. 그는 최근 청와대에서 열린 ‘국가재정전략회의’와 관련해서도 “부작용이 속출하고 있는 소득주도성장 정책에 대한 반성은 없는 거 같다”며 “경제가 더 망가져야 기업 얘기를 듣겠다는 건지…”라며 말끝을 흐렸다.

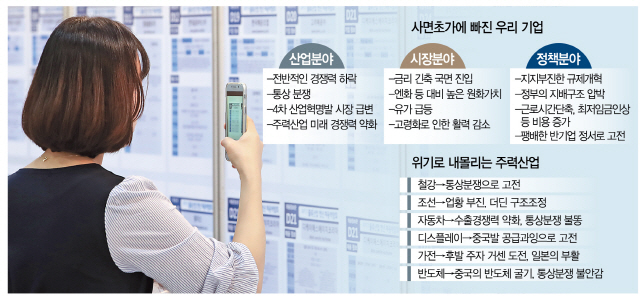

요즘 재계 분위기는 살얼음판이다. 비즈니스 환경은 4차 산업혁명 속에 롤러코스터처럼 급변하고 통상분쟁은 철강·자동차에 이어 어디로 튈지 가늠하기도 힘들다. 국내에서는 팽배한 반기업 정서가 누그러질 기미조차 보이지 않는다. 특히 대기업을 개혁 대상으로만 여기는 현 정부의 시각에 우려의 목소리가 높다. 한 전자업체 임원은 “얼마 전 문재인 대통령이 생활적폐 청산을 강조하며 대기업의 역외탈세 문제를 거론하는 것을 보고 실망했다”며 “여태껏 기업에 짐을 지우는 비용 일변도 정책만 펴온 이번 정부가 또다시 기업을 적폐로 몰고 있다”고 안타까워했다. 이부형 현대경제연구원 이사는 “정부의 시장 실패 보완 기능이 지나치게 강조되면서 민간 부문의 역할이 너무 쪼그라들었다”며 “경제 전반에 기업 역할을 살리는 방향으로 정책이 변화하지 않으면 앞으로 경제가 어려워질 수 있다”고 진단했다.

◇“기업 등 돌리는데 일자리 나올 리 만무” 불만 고조=경제단체의 한 관계자는 “(현 정부의 경제정책이) ‘기업 때리기’와 ‘기업 퍼주기’로 나뉠 만큼 극단적”이라며 “대·중소기업의 협력을 강조하지만 시장 실패가 이미 곳곳에서 나타나고 있다”고 말했다. 투자 여력이 큰 대기업은 ‘때리기’로, 경영상황이 열악한 중소기업에는 ‘퍼주기’로 일관하면서 경제가 활력을 잃고 있다는 것. 그 결과 대기업은 해외로 공장을 이전하길 바라고 중소기업은 근로시간 단축, 최저임금 인상 등 비용부담에 한계상황으로 내몰리고 있다. 한 중견기업 임원은 “(정부가) 일자리를 나누고 양질의 일자리를 늘리려는 명분에 사로잡혀 현실을 제대로 보지 못하고 있다”고 지적했다. 다른 관계자도 “대기업을 빈부격차의 원흉, 선악 프레임으로 닦달하니 움츠러들 수밖에 없다”고 말했다.

기업의 고용 현황은 이런 우려를 뒷받침한다. CEO스코어에 따르면 지난해 자산 5조원 이상 57개 대기업 집단 소속 338개사의 영업이익은 55.1% 증가한 반면 고용은 고작 1.8%(1만8,315명) 느는 데 그쳤다. 잘나가는 기업이 이 정도니 영세 중소기업, 자영업자의 고용은 절벽에 가까울 수밖에 없다. 상황은 더 나빠져 지난해에 월 20만~30만명씩 늘던 취업자 수가 올해는 2월 이후 3개월 연속 10만명대로 주저앉았다. 한 전자업체 임원은 “기업이 주눅 들 대로 주눅 든 증거”라며 “반기업 정서와 정책 리스크가 (고용 악화에) 직격탄이 됐을 것”이라고 촌평했다.

전문가들은 기업 역할을 강화해야 한다고 주문한다. 공공 부문 일자리 비중이 8.9%(2016년 기준)에 불과한 상황에서 결국 성장을 통한 일자리 창출은 기업 몫이라는 것이다. 이 이사는 “규제철폐보다 화급한 게 기업 불안감을 잠재우는 것”이라며 “정부가 기업의 정상적 경영활동에 일절 간섭하지 않겠다는 시그널을 주는 게 좋다”고 조언했다. 김경수 성균관대 교수는 “소득주도 성장 정책이 중소기업과 한계 자영업자의 경영악화로 낭패를 볼 수 있다”며 “정부가 시장과 더 소통해야 한다”고 지적했다.

◇주력 산업 위기 심각…기업 살리기 정책 시급=우리 산업은 안으로 골병이 들고 있다. 시장에서는 “주력 산업이 우리 경제의 우환거리로 전락했다”는 말이 나올 정도다. 통상분쟁에서 용케 관세를 피한 철강은 쿼터에 막혀 수출에 급제동이 걸렸고 자동차 업종은 전기차 등 미래 경쟁력에서 밀리고 있다. 디스플레이 대형패널(출하 대수 기준)에서는 BOE(시장점유율 22%, 올 1·4분기 기준)가 LG디스플레이(20%)를 제쳤다. 스마트폰은 세계 최대 중국 시장에서 시장점유율이 1% 전후로 추락한 데 이어 인도에서는 1위 자리를 샤오미에 내줬다. 그나마 삼성전자·SK하이닉스의 반도체가 버팀목이지만 중국의 반도체 굴기, 경쟁 업체 분발로 언제 상승세가 꺾일지 안심하기 어렵다. 실제 미국의 마이크론은 올 1·4분기 메모리 분야에서 49.3%의 영업이익률로 SK하이닉스(50.1%)를 턱밑까지 쫓아왔다. 양질의 일자리 공급원이던 주력 산업이 모조리 삐걱거리고 있는 셈이다. 정부가 흔들리는 산업 정책의 청사진을 제시하지는 못할망정 기업의 힘을 빼는 한가한 상황이 아니라는 얘기다. 재계의 한 임원은 “역량을 비즈니스에 모두 쏟아부어도 쉽지 않은데 지배구조 개선, 사법 리스크 등으로 곳곳이 암초”라고 답답해했다. 그는 “거제(조선), 군산(한국GM)을 보면 기업 성패에 따라 일자리도, 지역 경제도 갈리지 않느냐”며 “기업이 우리 경제의 희망이라는 점을 직시할 필요가 있다”고 강조했다.