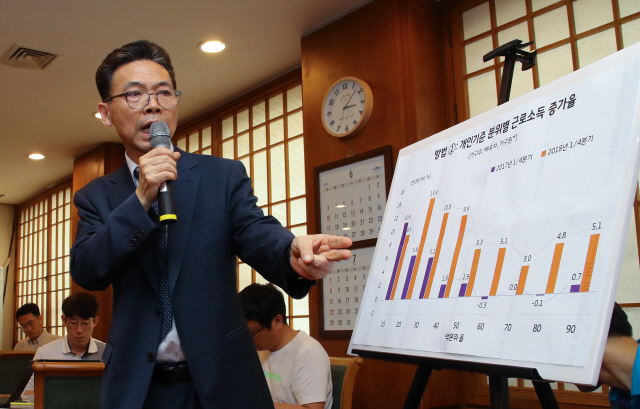

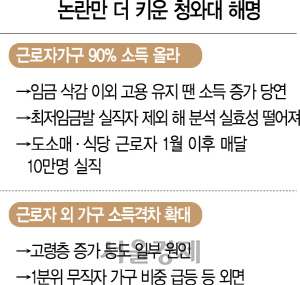

◇근로가구 기준, 소득 90% 늘었다는 靑=홍 수석이 공개한 자료를 보면 10분위 통계를 가구 기준이 아닌 ‘개인 기준’으로 분리해서 분석했다. 올해 1·4분기 개인 기준 근로소득 증가율은 1분위 8.9%로 전년 동기(10.8%)보다 1.9%포인트 하락했다. 그 밖의 계층에서는 전년 동기 대비 소득증가율이 모두 높았다. 구체적으로 보면 2분위 13.45%, 3분위 10.8%. 4분위 9.9%, 5분위 5.3%, 6분위 5.1%, 7분위 3.05, 8분위 4.8%, 9분위 5.1%였다. 이를 근거로 홍 수석은 “저소득층일수록 소득증가율이 높고 지난해보다 높은 소득증가율을 보이는 것으로 나타났다”고 진단했다. 최저임금 인상 등 소득주도성장 정책이 임금근로자의 소득 증가를 이끌었다는 주장이다. 국책연구소의 한 관계자는 “임금이 삭감되지 않는 한 고용상태이면 소득이 늘어나는 것은 당연한 얘기”라고 지적했다.

다만 가구주가 자영업자나 무직자인 ‘근로자외가구’의 가구소득 증감률은 올해 1·4분기에 심각한 양극화를 보였다. 1분위의 경우 전년 동기 대비 소득이 13.8%나 감소했다. 2분위와 3분위 근로자외가구 소득도 각각 6.1%와 3.6% 줄었다. 그에 비해 4분위는 0.7%, 5분위는 9.3%의 소득증가율을 나타냈다. 근로자외가구의 1~3분위 소득급락 원인에 대해 이날 홍 수석은 명확한 설명을 내놓지 못했다.

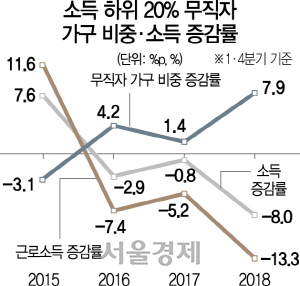

◇‘최저임금인상→실직급증’ 통계로 확인=통계를 좀 더 깊게 분석을 해보면 소득 하위 20% 가구(1분위 가구) 가운데 직업을 잃은 가구주 비중은 급증했다. 1·4분기 소득 하위 20%(1분위)에서 무직자 가구 비중은 57.0%로 전년(49.1%)보다 7.9%포인트 증가했다.

물론 소득 상위 20%(5분위)의 무직자 가구 비중은 0.9%포인트 상승해 최근 5년 평균(-0.1%포인트)을 웃돌았고 4분위도 0.4%포인트 올라 5년 평균(0%포인트)보다 높았다. 3분위도 같은 추세를 보이고 있다. 전반적으로 일자리 상황이 안 좋은 데다 고령화로 은퇴자가 속출하면서 회사를 떠난 가구주가 늘었다는 의미다. 이는 “고령층 인구 증가와 무직·일용직 비중이 증가하는 등 구조적 요인으로 인해 1분위 가구의 소득이 쪼그라들었다”는 정부의 설명과도 일치한다.

하지만 1분위 가구 중 무직자 가구 비중이 다른 분위에 비해 급격히 증가한 것은 최저임금의 영향 외에는 설명이 어렵다. 1·4분기 1분위의 무직자 가구 비중 상승폭이 5년 평균(2.6%포인트)보다 3배 이상 높은 7.9%포인트에 달하고 다른 분위에 비해서도 상승폭이 높은 것은 구조적 요인 외에 다른 요인이 영향을 미쳤다고 해석할 수밖에 없기 때문이다. 한 경제전문가는 “고령화 등 구조적 요인은 ‘상수’지만 최저임금 인상은 ‘변수’로 작용했다”며 “최저임금 인상의 영향을 직접적으로 받는 소득 최하위 구간의 무직자 가구가 증가한 점이 이를 뒷받침한다”고 말했다.

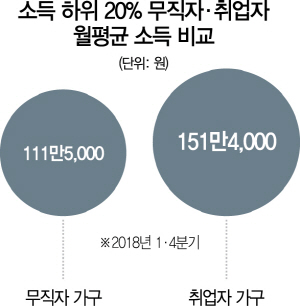

◇최저임금, 결국 일자리 감소 저소득층에 ‘직격탄’=문제는 실직으로 인한 타격은 고소득층보다 저소득층에 더 크게 작용한다는 점이다. 1·4분기 소득 하위 20%의 월평균 근로소득은 전 분기 대비 13.3% 감소한 47만3,000원으로 2011년 1·4분기(46만2,000원) 이후 7년 만에 가장 낮았다. 13.3%라는 감소율 역시 사상 최대폭이다. 이들 계층의 전체소득도 -8.0%로 사상 최저치를 기록했다. 실직으로 인해 근로소득이 줄어든 데 이어 최저임금 인상에 따른 인건비 증가로 영세 자영업 종사자까지 피해를 봤다는 얘기다. 실제로 급격한 최저임금 인상 여파에 가장 큰 타격을 입었던 도소매·숙박업 등의 일자리는 1~4월 매달 10만개가 줄었다. 저소득층이 많은 65세 이상 노인 실업률이 7.1%로 역대 최고라는 통계도 이런 분석에 힘을 실어준다. 주로 아파트 경비원 등에 종사하는 어르신들이 최저임금 인상의 여파로 직장을 잃었다는 해석이 가능하기 때문이다.

결국 고령화와 비정규직 증가라는 구조적 요인에 최저임금 인상까지 겹치면서 저소득층이 직격탄을 맞은 셈이다. 한국노동연구원에 따르면 소득 하위 20% 이하 저소득층의 66.9%는 올해 최저임금 인상의 영향을 받는다. 전체 영향률 21.6%를 크게 웃돈다. 주원 현대경제연구원 경제연구실장은 “최저임금 인상 영향의 핵심은 근로자가 노동시장에서 아예 쫓겨나고 있다는 점인데 정부가 이 핵심을 안 보고 다른 얘기를 하고 있다”고 꼬집었다. 그는 “소득주도성장 정책은 복지와 성장이라는 개념을 억지로 엮어서 이도 저도 아니게 된 측면이 있다”며 “차라리 복지는 복지대로 강화하고 성장 정책은 성장 정책대로 드라이브를 가하는 것이 바람직하다”고 말했다. /서민준·민병권기자 morandol@sedaily.com