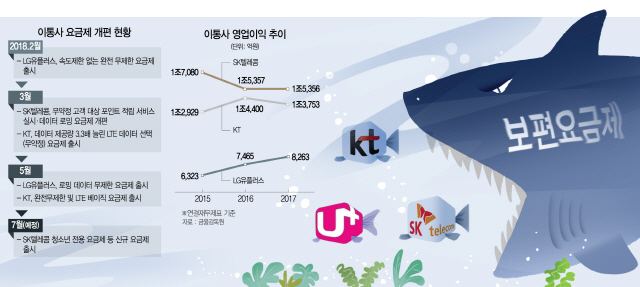

국내 이동통신사들이 올 들어 내놓은 신규 요금제 목록은 어느 때보다 빼곡하다. 지난 2월 LG유플러스(032640)의 완전 무제한 요금제 출시를 시작으로 3월에는 SK텔레콤(017670)의 무약정 고객 대상 포인트와 KT(030200)의 LTE 데이터 선택(무약정) 요금제를 잇따라 선보였다. 또 지난달에는 LG유플러스가 로밍 데이터 무제한 요금제를 내놓은 데 이어 KT는 보편요금제 혜택을 넘어서는 LTE 베이직 요금제 및 완전 무제한 요금제까지 내놓았다. SK텔레콤과 LG유플러스는 올 하반기 추가 요금제를 선보이며 요금 개편 움직임을 이어나갈 방침이다.

이통사들이 무한경쟁하듯 새로운 요금제를 쏟아내면서 요금이 내려간 점은 한편으로 긍정적으로 보인다. 하지만 문제는 이 같은 경쟁이 보편요금제라는 ‘상어’를 피하기 위한 출혈경쟁 양상으로까지 치닫고 있다는 점이다. 신성장동력 발굴을 위한 투자 재원 확보는 뒷전이라 ‘통신 인프라 낙후 가능성’까지 제기된다.

LG유플러스와 KT가 출시한 속도제한(QoS) 없는 데이터 완전 무제한 요금제 출시가 대표적이다. 이들 요금제 출시에는 가입자당매출(ARPU)을 높여 보편요금제 출시에 따른 매출 감소분을 만회하고 상위 요금제 가격이 높다는 시민단체 비판을 피한다는 셈법이 숨어 있다.

다만 완전 무제한 요금제는 데이터 트래픽 과부하에 따른 추가 망 관리 비용을 유발한다는 점에서 ‘제 살 깎기’ 식 요금제가 될 수 있다. LTE 주파수가 한정된 상황에서 일부 헤비유저로 전체 이용자 평균 데이터 속도가 떨어질 수 있다는 우려도 있다. 1위 사업자인 SK텔레콤이 완전 무제한 요금제 도입에 여전히 신중을 기하는 이유다.

이통사들이 출혈경쟁까지 감수하며 보편요금제를 막으려는 것은 과학기술정보통신부 장관이 2년에 한 번씩 보편요금제의 데이터 및 요금을 결정할 수 있다는 독소 조항 때문이다. 보편요금제 도입이 담긴 전기통신사업법 개정안을 살펴보면 우리 국민의 연간 데이터 이용량을 기준으로 보편요금제의 데이터 제공량 및 요금 등을 결정한다. 하지만 2년마다 데이터 이용량이 두 배씩 증가하는 현 추세를 감안하면 보편요금제 요금은 2년마다 반토막이 날 가능성이 크다. 정부는 관련 협의체 의견을 기반으로 장관이 요금을 결정하기 때문에 유연한 적용이 가능하다는 입장이지만 반대로 이야기하면 사실상 정권 입맛에 따라 요금을 결정할 수 있는 셈이다. 보편요금제 도입 시 2년마다 요금제를 새로 개편해야 해 장기 투자 계획 수립이 불가능하다는 이통사의 볼멘소리가 허투루 들리지 않는 이유다.

5G와 같은 미래 성장동력에 대한 투자 여력 확보가 어려울 것이라는 우려도 크다. 업계에서는 향후 3년간 이통 3사의 5G 전국망 투자 금액을 최대 20조원가량으로 추산한다. 이달 마무리되는 5G 주파수 경매 비용은 4조원 수준이라는 점에서 향후 수년간 24조원가량을 5G 부문에 쏟아부어야 한다.

그렇다고 5G가 당장 돈이 되는 사업도 아니다. 내년 3월 상용 서비스가 시작되지만 5G 통신칩이 내장된 스마트폰은 내년 하반기에나 나올 것으로 전망되며 5G의 핵심 콘텐츠로 분류되는 가상현실(VR)·증강현실(AR)과 같은 서비스는 아직 걸음마 단계다. 그렇다고 기업 간(B2B) 서비스 시장을 공략하기도 쉽지 않다. 원격 관제 드론이나 자율주행차와 같은 5G 기반 서비스는 규제 이슈 등으로 몇 년간은 상업화하기 힘들다. 기존 LTE 부문에서 매출이 뒷받침되지 않으면 글로벌 5G 경쟁에서 한국이 낙마할 수도 있는 이유다.

굳이 보편요금제 이슈가 아니라도 이통사 수익은 시장포화 상태에 따른 경쟁 격화로 수년째 뒷걸음질만 치고 있다. SK텔레콤의 경우 2015년 영업이익이 1조7,080억원이었으나 지난해 1조5,356억원으로 되레 줄었으며 KT 또한 지난해 영업이익 1조3,753억원으로 전년의 1조4,400억원 대비 뒷걸음질을 쳤다. LG유플러스는 지난 3년간 영업이익이 꾸준히 증가하고 있지만 이익 규모가 경쟁사 대비 절반 수준이라는 점에서 과감한 망 투자가 어렵다. 정부는 이 같은 상황에서도 보편요금제는 강행한다는 방침이다. 유영민 과기정통부 장관은 4일 기자들과 만나 “이통사 요금 경쟁과 별개로 보편요금제는 국회에서 논의를 진행할 것”이라고 밝혔다.

알뜰폰(MVNO) 업체의 고사 위험도 커지고 있다. 알뜰폰은 기존 이통 3사 대비 20~30% 저렴한 요금이 강점이었는데 이통사의 요금 출혈경쟁으로 이 같은 비교우위가 희석되고 있다. 이 때문에 헬로모바일은 지난달 24일 월 3만6,300원에 이용 가능한 ‘더 착한 데이터 유심 10GB’ 요금제를 내놓는 등 알뜰폰 업계 전반적으로 저렴한 요금 경쟁이 벌어지고 있다. 알뜰폰 업계 고위 관계자는 “알뜰폰 사업자들은 비교적 높은 LTE 도매대가 때문에 3G 가입자들에게서 수익을 내고 있지만 이용자 수 증가세가 최근 감소하며 LTE 부문에 힘을 줄 수밖에 없는 상황”이라며 “지금과 같은 시장 격변기에는 출혈경쟁을 각오하더라도 LTE 가입자 모집에 나설 수밖에 없다”고 밝혔다. 알뜰폰 업체 대부분은 아직 손익분기점을 넘지 못한 것으로 알려졌으며 홈플러스처럼 알뜰폰 사업에서 손을 떼는 사업자들이 잇따를 것으로 전망된다.

통신 업계에서는 정부 주도의 지나친 경쟁 촉발이 통신 생태계를 파괴시킨 이스라엘의 전철을 밟을 수 있다는 우려까지 내놓는다. 이스라엘은 2012년 기간통신사의 진입장벽을 낮추는 내용의 ‘경쟁촉진 통신법’을 도입한 후 통신 요금이 최대 10분의1까지 떨어졌다. 하지만 후폭풍도 만만치 않았다. 이통사들은 수익 감소로 제대로 된 투자를 하지 못하면서 2016년 기준 이스라엘의 LTE 보급률은 50%에 불과했다. 5G와 같은 신규 서비스 계획은 엄두도 내지 못하는 상황에 빠졌다.

국내 통신 업계 관계자는 “통신요금 인하 정책이 인프라 구축 비용에 천문학적 비용이 드는 통신망 사업자의 특성을 충분히 고려하지 않을 경우 큰 부작용을 낳게 된다”며 “정부가 장기적인 산업 생태계보다는 무조건 저렴한 요금제만 외치다 보면 국내 정보통신기술(ICT) 산업 인프라 전체가 흔들릴 수 있다”고 말했다.