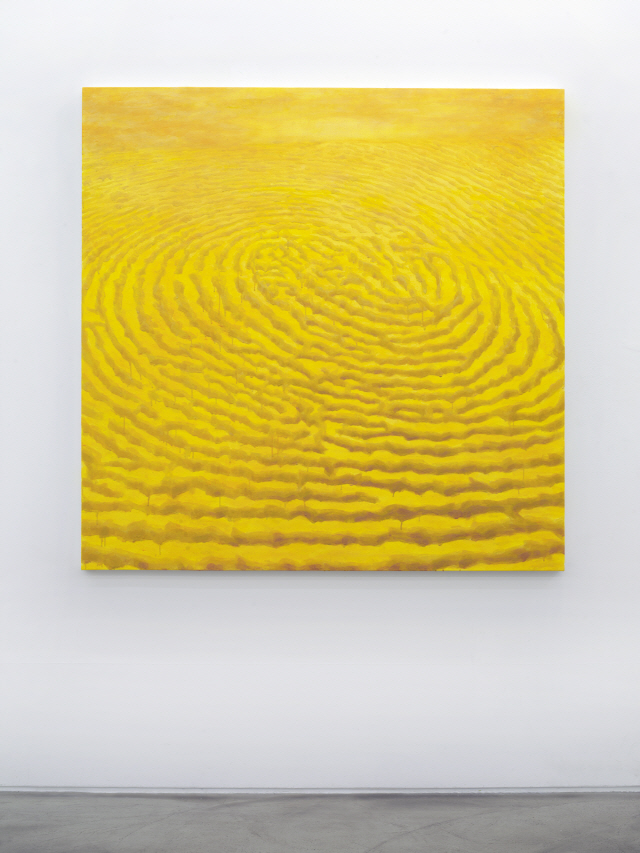

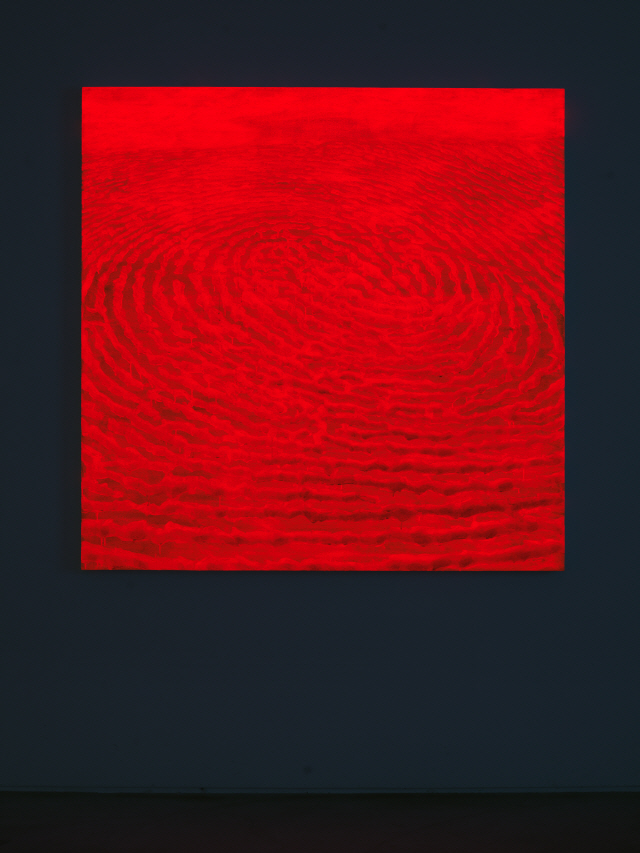

딸각! 별안간 전시장의 불이 꺼졌다. 잔잔한 수면을 깨운 파문인지, 끝없는 모래사막에 바람이 빚은 결인지 그림을 좀 찬찬히 들여다보려던 참이었다. 빛이 없으면 그림을 볼 수 없다는 게 상식이다. 그러나 암흑일 줄 알았던 그곳에서 새 빛이 돌기 시작했다. 파랗고 노랗던 그림이 초록과 빨강의 이면을 드러냈다. 어둠의 시간이 길어질수록 변화한 색은 더욱 분명해졌다. 현대미술가 노상균(60)의 신작 ‘라이트 라인즈(Light Lines)’ 연작이다.

일명 ‘반짝이’라 불리는 지름 5㎜ 안팎의 시퀸으로 작업해 온 바로 그 노상균이다. 지난 1992년 뉴욕 개인전부터 본격적으로 시퀸을 다뤄 1999년 베니스비엔날레 한국관 전시나 2000년 국립현대미술관 올해의 작가로 선정됐을 때도 다채로운 시퀸 작업으로 주목받은 그다. 노상균이 자신의 트레이드마크 같은 시퀸을 ‘버렸다’는 사실은 칠흑 같은 어둠 속에서 감상하는 그림 만큼이나 충격적이었다.

미술의 역사는 어쩌면 빛과의 싸움에 역사라 해도 과언 아니다. 옛 화가들은 신성한 빛을 어떻게 그림에 담을지 고심했고, 카라바지오에서 렘브란트로 이어지는 극적인 빛과 어둠의 표현은 찬사를 이끌어 냈으며 빛의 변화를 포착한 인상주의 미술가들의 다른 이름은 ‘빛의 화가’다. ‘뉴미디어’의 시대가 열렸지만 빛에 대한 탐구는 끝이 없다. 종로구 서촌의 갤러리시몬 전관에서 7년 만에 열린 노상균의 개인전은 화가에게 빛이 갖는 의미를 되묻고 있다.

빛을 차단하는 암막이 드리운 전시장에서는 1분 간격의 타이머가 작동해 조명이 켜졌다 꺼지기를 반복하고 있다. 빛 아래 은은한 그림이, 빛 없는 곳에서 더욱 강렬하게 존재감을 드러내는 중이다. 말없이 뒤를 따르던 작가가 3층의 ‘마지막’ 시퀸 작업인 좌불상 ‘경배자를 위하여(For the Worshipers)’ 앞에서 입을 열었다.

“새로운 것을 시도하는 건 작가의 당연한 속성입니다. 사람들이 원하니까 그만둘 수 없었던 시퀸인데, 막대한 시간과 노동이 투입되는 작업이라 나를 옥죄는 면도 있었죠. 2014년에 시작한 이 검은 좌불 작업을 끝내지 못한 채 3년을 고심하다 남은 시퀸들을 모조리 둘둘 감아버렸습니다. 25년 시퀸 작업에 종지부를 찍고 시작한 것이 지문 드로잉이었죠.”

그림에서 본 물결 같은 동심원은 작가 자신의 지문을 확대, 변형한 이미지였다. 첫 작품은 지문 위에 시퀸을 붙인 것이었고 이후 선택한 것이 바로 어둠에서 발광하는 ‘축광안료’다.

“빛을 흡수해 품고 있다가 나중에 어둠에서 빛을 내보내는 안료예요. 기술 발달로 영상작업은 최첨단을 달리는데 그 근본인 회화가 힘을 가질 방법은 무엇일까 수년째 고민했죠. 마치 생명체처럼 빛을 흡수하고 내뿜는 축광안료를 통해 ‘빛으로 호흡하는 화면’을 이루게 됐습니다.”

산업용 광물성 안료인 축광안료를 본격적으로 순수미술에 도입한 것은 그가 거의 처음이다. 형광물질과 달리 이 안료는 빛이 전혀 없을 때 가장 빛난다. 재료 특성상 오후 느즈막히 그림을 그리기 시작해 해 뜰 무렵까지 하루 14~16시간을 작업했다.

그가 택한 ‘지문’은 일종의 자화상이다. 게다가 그 모양이 은하계의 나선구조와도 흡사해 “내 손안의 작은 우주라는 은유적 표현”이 된다. 1층의 대작 ‘파티클즈(Particles)’만 작가뿐 아닌 가족과 지인 14명의 지문으로 그린 일종의 ‘군상’이다. 백두산부터 금강산, 작가가 태어난 인왕산 자락과 지리산·한라산을 배경으로 한 작품은 대한민국인의 정체성도 드러낸다. 지문 모양이 흡사 구부린 호랑이 등줄기 같다.

과거 노상균은 밤하늘에 반짝이는 별과 물 속에서 뻐끔거리는 생선 비늘에서 영감을 얻어 플라스틱 시퀸을 소재로 생명성을 이야기했고 저급 재료와 고급 예술의 경계를 넘나들었다. 빛을 반사시켜 고귀한 아우라를 만든 시퀸 작업과 어둠에서 발하는 신작까지. 공통분모는 빛이다.

“빛은 예술 뿐 아니라 생명의 근원입니다. 시퀸에서 달라진 것이라면 축광작품에는 빛에 시간성이 담기죠. 서서히 빛을 머금고 빛이 없을 때 비로소 빛나는 아름다움입니다. 만약 밤새도록 그림과 함께 있는다면 미묘한 변화까지 천변만화(千變萬化)를 보게 될 겁니다.”

다시 돌아온 ‘회화’의 그림맛을 위해 물감이 중력에 의해 흘러내린 것을 일부러 그냥 뒀다. 빗물같고 눈물같으며 땀이기도 한 흔적을 통해 살아있음을 상징한다. 넘쳐서 흘러내린 것은 슬픔 혹은 아픔이기도 하다. 어린왕자가 불시착했을 법한 사막 같은 노란 그림은 불을 끄면 이글거리는 붉은빛을 낸다. 당장 눈앞에 보이는 게 전부는 아니다. 7월21일까지. (02)549-3031