북미 정상회담이 진행됐던 지난 12일 서울 서초구 예술의전당 오페라하우스 ‘세계음악분수대’ 앞. 정오가 되자 우아한 물줄기와 함께 아름다운 선율이 울려 퍼지기 시작했다. 사람들은 삼삼오오 분수대 앞으로 몰려들었다. 분수대 뒤 스피커에서 흘러나오는 노래에 맞춰 분수의 모양도 변했다. 한국화를 형상화한 산맥 모양에서 갓·난초·학날개까지 발레리노의 몸짓 마냥 분수는 음악에 맞춰 춤을 췄다. 직장인들은 인근 카페에서 사 온 커피와 함께 점심 식사를 즐기기 시작했고 아이들은 웃으며 분수대 앞을 거닐었다.

이 분수대는 2014년 중소기업중앙회에서 스피커 설비를, 인터엠에서 앰프 및 스피커 등 음향장비 일체를 기부받아 만들어졌다. 스피커 8대, 우퍼(저음을 주로 내는 스피커) 2대, 스피커 프레임 2개 등 총 3,000만원 상당의 장비다. 예술의전당 측은 “이 분수대에서 울려 퍼진 노래만 해도 ‘라라랜드’ OST 등 750여곡에 이른다”면서 “분수대 뒤의 스피커 설비를 바꾸고 밋밋했던 오페라하우스 앞 분위기가 확 달라졌다”고 귀띔했다. 소리가 세상을 바꾼 작은 사례다.

좋은 소리란 뭘까. ‘가늘다’ ‘거칠다’ ‘부드럽다’ 등 소리를 표현하는 단어들은 다양하지만 하나로 정의하기란 여간 어렵지 않다. 이택광 경희대 교수는 “개인적으로 스피커 등 전자음향 없이 생명이 살아 있는 원음 그대로의 소리가 가장 좋다”면서도 “사실 이 부분은 취향의 차이가 다양해 한마디로 정의하기 어렵다”고 말했다. 한국란 예술의전당 음향감독은 “좋은 소리의 기준은 주관적이라 정의하기 어렵지만 개인적으로 그 공간에 가장 적합한 소리야말로 가장 좋은 소리가 아닐까”라고 반문했다.

하지만 공연에서 ‘음향’의 역할을 묻는다면 답은 단순명료하다. ‘편하게 듣도록 해주는 것’ 그 자체다. 최근 조용필 데뷔 50주년 기념 투어에서 사운드 디자인을 맡은 최기선 서울음향 대표는 “가수·관객을 편안하게 해주는 것 그 자체가 음향”이라고 강조했고 한국란 감독은 “보이는 것과 들리는 것의 밸런스가 맞지 않으면 사람들은 어색함을 느끼는데 이 어색함을 줄여주는 것이 음향의 역할”이라고 밝혔다.

좋은 음향은 어떻게 만들어질까. 음향 디자인과 사운드의 설계는 음악의 장르, 공연장의 종류에 따라 달라진다. 라이브 공연과 스튜디오 녹음 역시 다르다. 스튜디오가 정교하다면 라이브는 다이내믹하다. 최 대표는 “스튜디오의 경우 20가지 이상의 소리를 세밀하게 배치해 복합적인 어울림을 중요하게 생각한다면 라이브 공연은 전달하고자 하는 것을 과감하게 부각해 굵고 강한 감동을 호소한다”고 설명했다.

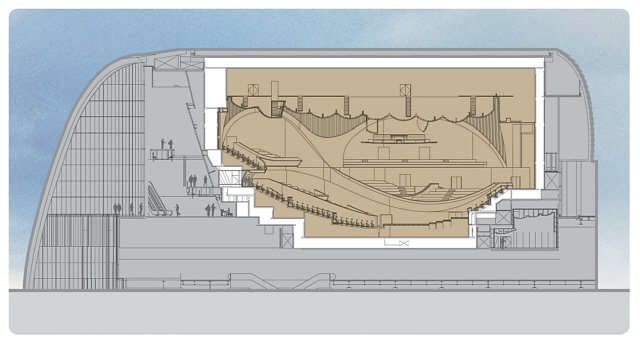

클래식은 스피커를 사용하지 않는다. 오로지 건축 구조만으로 소리의 색을 만들어야 한다. 이 때문에 잔향이라고 불리는 적절한 울림이 매우 중요하다. 잔향이 너무 짧으면 음악이 윤기를 잃고 잔향이 너무 길면 과도한 울림이 연주와 감상을 방해한다. 좋은 잔향은 2초 정도다. 한편 가사가 있는 오페라의 경우에는 풍부한 소리도 중요하지만 가사를 알아들을 수 있어야 해 잔향 역시 약간 짧아져야 한다. 1.5초에서 1.8초 사이가 적절하다. 연극은 대사가 중요한 만큼 1초 미만의 잔향 시간을 요구한다.

독일 뒤셀도르프 로베르트슈만국립음대에서 레코딩엔지니어 코스를 졸업하고 소프라노 조수미, 피아니스트 손열음 등 수많은 아티스트의 음반작업에 참여한 톤 마이스터 최진 셈프레 라 무지카 대표는 국내 최고의 클래식홀로 예술의전당 콘서트홀과 함께 롯데콘서트홀을 꼽았다. 그는 “예술의전당 콘서트홀이 명료한 소리를 추구한다면 롯데콘서트홀은 세계적으로도 가장 긴 잔향 시간을 토대로 부드러운 소리를 선호한다는 차이가 있다”고 설명했다.

콘서트 등에서 사용하는 전기음향의 세계 역시 쉽지 않다. 야외에서 진행하는 경우도 잦은 만큼 사각을 없애기 위한 ‘사운드 디자인’이 요구된다. 아울러 대형 공연은 공연장의 거리 극복도 중요하다. 아무리 좋은 스피커도 150m가 넘을 경우 음악 전달이 어려워진다. 음역대에 따라 소리의 왜곡 정도도 달라진다. 이때 사용하는 것이 ‘딜레이 시스템’. 거리 가운데 스피커를 놓고 10m당 30ms씩 늦춘 상태로 출력해 소리의 왜곡을 줄인다.

사람들이 소리에 빠져드는 이유도 궁금하다. 이 교수는 최근 오디오가 유행하는 것과 관련해 “자신만의 공간을 구축하려는 노력 때문”이라고 설명했다. 특히 이 교수는 과거의 오디오 유행과 지금의 유행은 다르다고 진단했다. 과거에는 클래식이 가진 ‘본래성’을 추구하고 원음에 가까운 소리를 구현하기 위해 오디오시스템을 구축했다면 지금은 자신만의 공간, 문화를 즐기기 위한 수단으로 바뀌고 있다는 것이다. 이 교수는 “하만 등 자동차 오디오 시스템의 유행 역시 긴 출퇴근 시간에 외부와 격리된 자신만의 음악을 듣기 위해서”라며 “이어폰의 유행도 자가용에서 대중교통으로 교통수단만 다를 뿐 같은 맥락”이라고 덧붙였다.