간암의 대부분을 차지하는 간세포암에 걸린 환자를 지금보다 이른 시기에, 훨씬 정확하게 진단할 수 있는 검사법이 개발됐다.

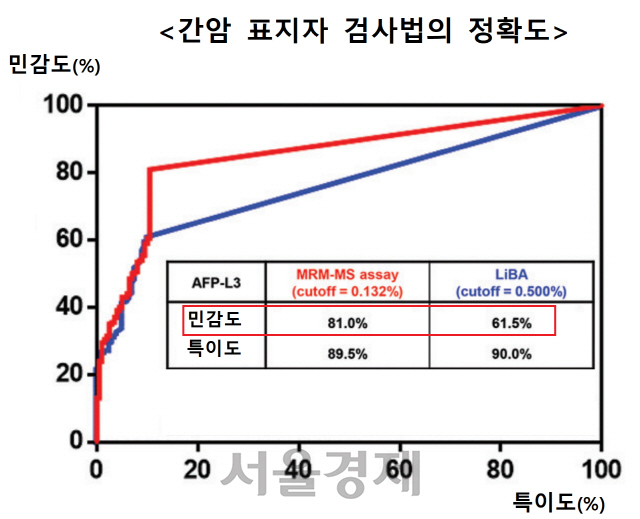

기존 검사법은 간세포암 환자의 61.5%만 암에 걸렸다고 진단하지만 새 검사법은 1.3배 많은 81%를 잡아낸다. 따라서 간암의 조기 진단과 생존율 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

18일 서울대병원에 따르면 김영수 의공학과·윤정환 소화기내과 교수팀은 이런 연구결과를 최근 미국임상화학회 학회지인 ‘임상화학’(Clinical Chemistry) 온라인판에 발표했다.

간세포암에 걸리면 암 조직에서 알파-페토단백질(AFP-L3)이 떨어져 나와 혈액 속을 떠다닌다. AFP-L3는 미국 식품의약국(FDA)에서 승인한 간암 표지자로 간암 진단에서 높은 정확성을 보여준다. 그동안 항원항체 반응을 활용한 액상결합분석법(LiBA)법과 일본 기업 와코(WAKO)의 분석기로만 검사할 수 있었다.

김 교수팀이 액상결합분석법으로 간세포암 환자 200명의 혈액 샘플을 검사했더니 AFP-L3가 혈액 1㎖당 0.3ng 이상이어야 검출이 가능했다. 간세포암 환자 가운데 61.5%(123명)에서만 AFP-L3가 검출됐다.

이에 비해 질량분석기로 혈중 단백질들의 고유 질량지문(전하 대 질량값)을 비교분석하는 새 검사법(다중반응 모니터링-질량분광분석법·MRM-MS)은 1.3배 많은 81%(162명)에서 AFP-L3를 검출했다. 기존 검사법의 5분의1을 밑도는 혈액 1㎖당 0.051ng의 AFP-L3도 검출해내기 때문이다. 간암 환자 10명 중 조기검진이 가능한 사람이 기존 검사법은 6명에 그치지만 새 검사법은 8명으로 늘어나고 진단 시기도 빨라질 수 있다는 얘기다. 조기 치료를 통한 생존율 향상도 기대할 수 있다.

간세포암은 대개 B형·C형간염이나 간경변이 악화돼 발생한다. 우리나라 간암 사망률은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 높은 수준이다. 5년 상대생존율이 평균 30% 안팎으로 다른 암에 비해 낮다. 간암 환자 10명 중 4명가량은 치료가 어려운 중간 병기(病期) 이상의 상태에서 발견된다. 현재로선 만성 간염을 앓았거나 간경변이 있는 간암 고위험군은 간암 표지자(biomarker) 검사를 통해 조기에 암을 발견하고 치료하는 게 최선이다.

김영수 교수는 “새 기술을 이용하면 한 번의 분석으로 AFP-L3를 포함해 300개 이상의 암 표지자를 검사할 수 있어 이를 활용한 의료기술·진단장비 산업이 지속적으로 성장할 것”이라고 전망했다. 그는 “서울대 산학협력단이 새 검사법과 관련해 국내 특허 2건, 미국 특허 1건이 등록했고 유럽엔 특허 출원 중”이라며 “(현재 심사 진행 중인) 신의료기술로 인정 받게 되면 특허 사용허가를 받은 검사기관 등에서 로열티를 내고 새 검사법을 쓸 수 있게 된다”고 설명했다.