“자원개발 사업의 특징은 100건 중 10건 정도의 사업만이 성공한다는 점입니다. 10개의 성공한 사업이 실패한 90개 사업의 손실을 만회할 수 있는 구조입니다.”

서울경제신문이 20일 개최한 제9회 에너지전략포럼에서 ‘다시 치솟는 유가…에너지 빈국의 자원개발 전략은’이라는 주제로 발표 한 신현돈 인하대 에너지자원공학과 교수는 ‘고위험 고수익’이라는 해외자원개발 사업의 특성상 공기업의 적극적인 역할이 필요하다고 주문했다. 신 교수는 “자원개발은 성공 확률이 10%에 불과해 작은 회사는 손을 대기 어렵다”며 “시간이 오래 걸리고, 성공률이 낮고, 초기 투자비용이 큰 자원개발 사업은 큰 회사들만이 살아남을 수 있는 구조”라고 주장했다. 그는 “작은 회사가 만약 저유가 시기에 사업에 뛰어들어 실패한다면 재생이 불가능 해질 것”이라고 덧붙였다.

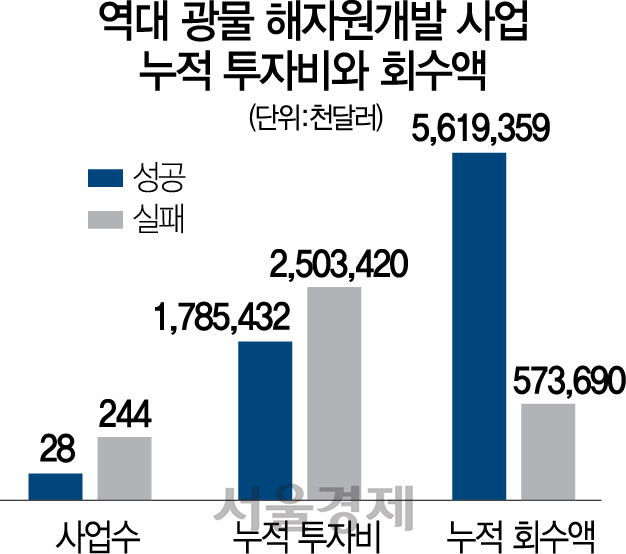

실제 우리나라가 진출한 광물 분야 해외자원개발 사업 272개 가운데 성공한 사업은 28개로 10.3%지만 성공한 사업에서 거둬들인 회수액은 전체 회수액의 74%에 달했다. 이 같은 자원개발의 특성 때문에 민간기업 위주로 해외자원개발 사업을 진행하겠다는 정부의 정책이 “현실적이지 못하다”는 것이다.

신 교수는 문재인 정부의 민간기업 주도 해외자원개발 정책을 수정해야 한다고 주장했다. 우리나라 자원개발 업계를 보면 포스코대우와 SK이노베이션을 제외하면 대부분의 기업이 영세하다. 이 때문에 민간기업은 실패를 거듭하면서도 자원개발 사업을 진행할 수 있는 ‘체격’을 갖지 못한데다 인력 수급과 연구개발(R&D)을 통한 기술 확보도 턱없이 부족해 공기업의 도움 없이는 해외 유수 민간기업들과의 전쟁에서 이길 수 없다는 게 전문가들의 중론이다.

아울러 신 교수는 단기적 관점의 성패 판단 잣대에서 벗어나야 한다고 목소리를 높였다. 그는 “탐사와 개발, 생산과 종료로 이뤄지는 자원개발 주기 속에서 우리나라는 청소년기에 해당하는 개발 단계에서 멈춘 사업이 대다수”라며 “자원개발은 자본과 시간의 축적이 필수적이다. 중·장년기 진입까지 꾸준한 사업 투자와 추진이 중요하다”고 주장했다.

신 교수는 인도와 중국의 경제성장으로 석유 수요가 높아지면서 고유가 시대가 도래할 것으로 내다봤다. 그는 “1년에 미국은 1인당 20배럴을, 한국은 18배럴을 쓰는 반면 중국은 3배럴, 인도는 1배럴 정도”라며 “중국이나 인도가 선진국 수준인 10배럴의 석유를 사용한다면 현재 석유생산량의 70%가 추가 생산돼야 한다”고 설명했다. 고유가 시대를 대비해 지금부터라도 석유개발 사업에 뛰어들어야 하는 이유를 제시한 것이다.

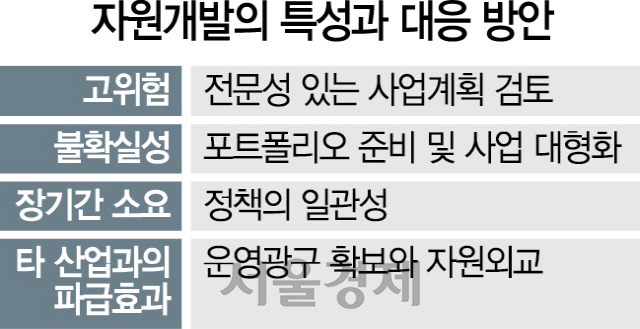

신 교수는 전문인력 양성, 철저한 포트폴리오 작성, 자원개발공기업의 활용 등을 성공적인 자원개발의 추진 조건으로 제시했다. 그는 “이명박 정부에서 자원개발이 실패한 이유는 유가 상승기에 수익성이 낮은 생산광구를 비싸게 사들인 것”이라며 “당시 사업들은 유가가 높아지면 자원개발 투자가 늘어나고 이에 따라 생산량 증가로 유가가 떨어지는 매커니즘에 대한 이해와 리스크 관리에 대한 계획 없이 들어간 것”이라고 꼬집었다. 이를 개선하기 위해선 “포트폴리오를 작성하고 전문성을 갖춘 인력을 통해 사업의 적절성 여부를 따져봐야 한다”며 “그간 한국은 낙하산 인사의 비전문성, 단기성과에 집착하는 정부의 평가 방식으로 인해 일관성 있고 체계적인 자원개발을 할 수 없었다”고 지적했다.

특히 신 교수는 운영권을 확보할 수 있는 자원개발 사업의 투자를 강조했다. 운영권을 가지고 있다면 광구에서 필요한 강관 등 철강, 석유나 가스 운송에 필요한 선박 등을 계약하는 과정에서 우리나라 기업에 발주 혜택을 줄 수 있기 때문이다. 신 교수는 “운영권 사업을 가지면 자원개발 전 주기에 걸쳐 이뤄지는 계약 과정에서 한국 기업에 발주를 할 수 있다”며 “석유 등 자원개발 사업은 연관산업에 파급 효과가 크다”고 밝혔다. 현재 진행 중인 우리나라의 자원개발 사업의 대부분은 지분투자에 그치고 있다. 산업통상자원부가 철강 수출선 다변화로 해외자원개발 사업을 제시했을 때도 “운영권이 없는 광구가 대다수라 실효성이 없다”는 비판이 제기된 바 있다.