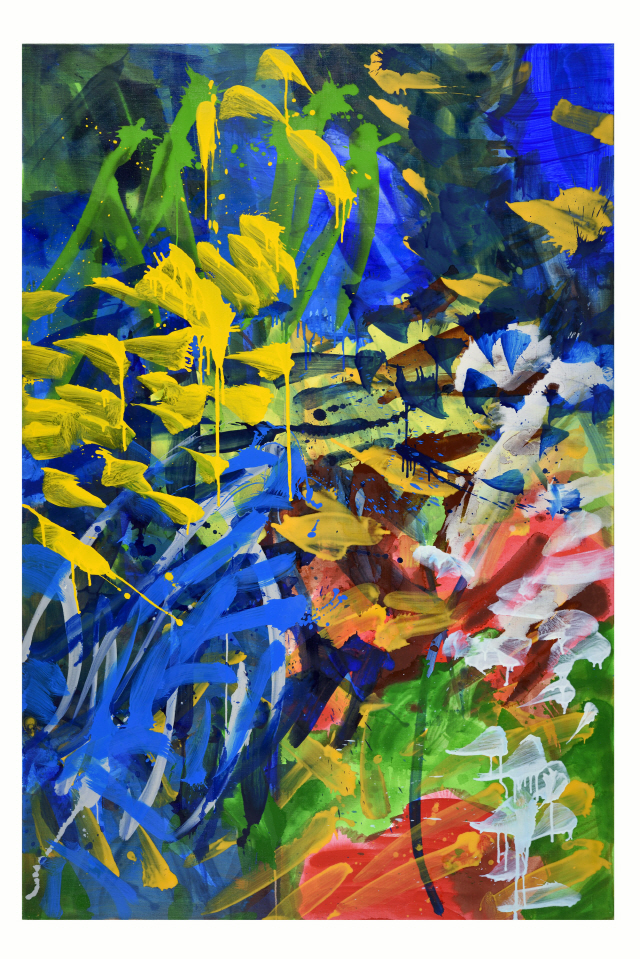

물인가 싶어 들여다보니 폭포가 쏟아져 내린다. 나무인가 여겨 다가갔더니 숲에서 바람이 불어 나온다. 물감 흔적이라 생각했던 곳에서 생명력과 신명이, 뭐라 형용할 수 없는 기운이 뻗어 나온다. 원로화가 오수환(72)의 최근작인 ‘대화(對話·Dialogue)’ 시리즈다. 그의 개인전이 종로구 평창동 가나아트센터 전관에서 7월 15일까지 열린다.

1946년 유교적 성향이 강한 경남 진주에서 서예가의 아들로 태어난 오수환은 서울대 미대 회화과를 졸업한 후 본격 화가의 길을 걸었다. 1970년대 초, 젊은 시절에는 미당 서정주의 시화전에 새 그림을 그려주거나 문학잡지와 신문 등의 삽화를 제작하기도 했다. 그러나 서른을 기점으로 오수환만의 자유로운 추상이 시작됐다. 서예의 붓질에서 태동한 듯한 호방한 필치로 형식적 제약을 거부한 그의 작품은 1980~90년대의 ‘곡신(谷神)’, 2000년대 ‘적막’과 ‘변화’로 이어졌다. 새롭게 선보인 ‘대화’ 연작은 더욱 강렬해진 색감과 간결하지만 더 과감하고 자유로워진 구성이 눈에 띈다.

2000년대 초반 화가가 프랑스 매그재단의 초청으로 니스에서 작업하던 시절이었다. 정원을 거닐다 깨달았다. “화가는 정원사와 다름없다. 남들이 우러러봐 주기를 바라거나 재산 모으는 일 같은 모든 것을 포기하고 기다려야 한다. 사람들은 꽃을 좋아하지만 그만큼 기다려야 하며, 포기하고 기다려야 그때부터 보이기 시작한다.”

이후 열린 갤러리매그 개인전의 제목은 ‘정원사’였다. 당시의 울림이 지금까지 이어졌다. 서울 집에서 경기도 양주시 장흥면의 작업실까지 “차 없이 버스 갈아타고 걸으며 왕복 4시간씩 꼬박 10년을 다녔더니 이제 자연이 보이더라”고 했다. 이번 전시는 화가가 자기 자신과 나눈 대화, 그리고 자연과 주고받은 이야기들이 투영됐다.

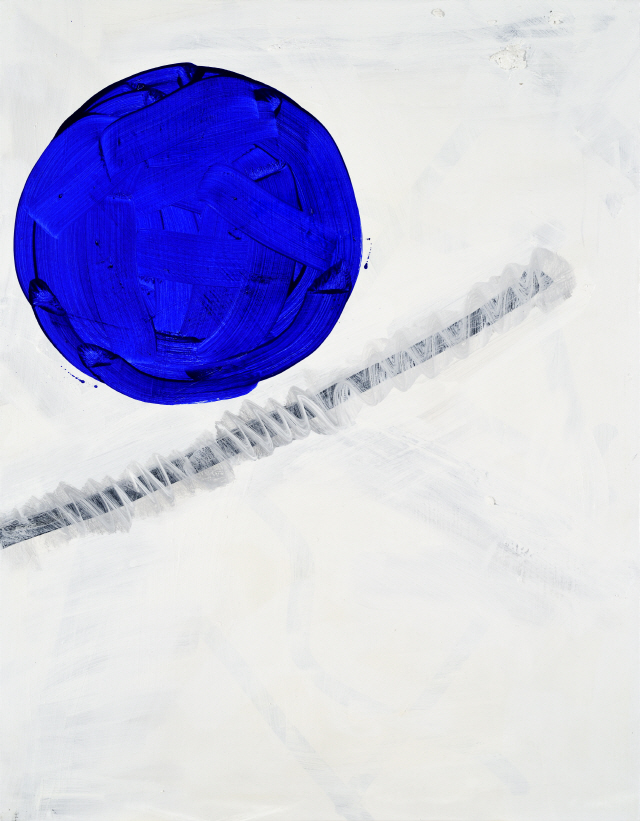

필치는 호방하다 못해 과감하고 때로는 과격하기도 하다. 작가가 주고자 하는 메시지가 ‘자유와 해방’이기 때문이다. 예술의 속성인 카타르시스를 충족시키고 자유와 독립, 영원성의 경지에 이르고자 한 것이 그렇게 드러났다. 자유로운 사고를 통한 영원성의 추구가 예술가의 목표라 말하는 화가는 재주 좋은 묘사력이나 날렵한 실력을 작품에서 보여주지 않는다.

“어린 아이들의 서투른 경지를 추구해요. 자유롭고 꺼리낌없는, 걸리지 않는 바람같은 어린이의 경지를 연상하면서 작업해요. 그래서 손자손녀의 두세살, 네살 적 드로잉을 보관하고 늘 살펴봐요. 그런 착한경지에 도달할 수 있을까 생각하며…그건 언어 이전의 상태죠.”

그 자유롭고 서툰 붓질은 어우러진 군상이 되기도 하고 어지럽게 휘갈긴 듯한 검은 선들에서 자연의 섭리가 읽히기도 한다. 오수환은 그림 못지않게 책을 좋아하는 화가다. 고대 동굴벽화의 순수함에서 한학을 얘기하고 노장사상과 무위를 넘나든다. 그러면서도 “무의미, 무관심, 무목적성이 예술로 이끈다”는 칸트의 말을 덧붙이며 의도하지 않는 예술에 대한 의지를 강조했다.

그림은 보는 만큼 보여주고, 마음을 여는 만큼만 열어 보인다. 층층이 겹쳐진 붓질이 이룬 숲에서 뒷짐 진 선비의 형상이 보인다는 말에도 화가는 “그저 붓 지난 자리”라며 너털웃음 짓는다.

“나의 회화에서 규정된 것, 확정적인 것, 부동의 진리는 부인된다. 생각하거나 계획하지 않으며, 추구하지 않는 상태에서, 의도가 없는 상태에서 새롭게 언어화하고 고유한 경험으로 파악하여 보여주고자 한다.…연상작용이나 그 어떠한 것도 파고들 수 없는 엉뚱함, 확장과 수축의 순수회화가 있을 뿐이다.”

이번 전시와 함께 용산구 한남동의 가나아트한남에서는 작가의 드로잉 전시가 함께 열린다.