조선왕실에서는 아기씨에게 생명을 불어넣고 성장하게 하는 태(胎)를 소중하게 다뤘다. 아기씨의 앞날의 복과 건강을 기원하며 출산 후에도 태를 귀하게 여겨 깨끗이 씻은 후 항아리에 보관했다. 태를 보관한 항아리가 바로 태항아리다. 태를 넣은 항아리는 길지(吉地)를 찾아 태실을 만들었는데, 특히 대를 이을 원자나 원손의 태실은 전국에서 가장 좋은 일등지에 만들었다. 훗날 태실의 주인이 왕위에 오르게 되면 석난간 등의 석물 등을 더하고 가봉비를 세우는 가봉(加封)을 통해 국왕 태실로서의 위엄을 나타냈다.

문화재청 국립고궁박물관과 한국학중앙연구원 장서각은 27일부터 국립고궁박물관에서 ‘조선왕실 아기씨의 탄생-나라의 복을 담은 태항아리-’ 특별전을 개최한다고 26일 밝혔다. 이번 공동전시에는 조선왕실의 출산과 안태에 관련된 국립고궁박물관의 왕실유물과 장서각의 다양한 문헌자료를 다양하게 소개한다. 두 기관이 함께 전시를 기획하여 개최한 것은 이번이 처음이다.

이날 기자 간담회에서 윤진영 장서각 왕실문헌연구실장은 “이번 전시는 유물과 문헌의 만남이라는 점에서 의미가 있다”고 설명했다. 전시에서는 조선왕실의 새 생명 탄생에 대한 염원을 시작으로 왕실 여성의 임신과 태교, 아기씨의 탄생과 양육 그리고 태실(胎室) 조성과 관련된 다양한 유물을 선보인다.

특히 이번 전시에서 국립박물관 세 곳에 뿔뿔이 흩어진 조선 성종(1457∼1494)의 태항아리와 태지석(胎誌石)이 약 90년 만에 한자리에 모였다. 태지석은 태의 주인공 이름과 출생일을 기록한 돌이다. 장진아 국립고궁박물관 학예연구관은 “전시를 준비하는 중 국립중앙박물관에 있는 유리건판 사진을 통해 이 유물들이 모두 성종 태실에서 나온 것을 확인했다”고 말했다. 박물관은 유리건판 사진을 통해 성종 선왕인 예종의 장남 인성대군(1461∼1463) 태항아리 일괄 유물 중 외항아리와 백자 뚜껑이 각각 국립고궁박물관과 국립중앙박물관에 있다는 사실도 밝혀냈다.

전시는 조선왕실의 아기씨 탄생에 대한 염원을 보여주는 1부 ‘종사지경, 왕실의 번영을 바라다’로 시작한다. 종사는 한 번에 많은 알을 낳는 ‘베짱이과’의 곤충으로 부부의 화합과 자손의 번창을 상징하며, 나라의 경사를 뜻하는 ‘종사지경(宗社之慶)과 뜻이 통하는 말이다. 다산을 암시하는 석류 모양 장식이 달린 비녀, 자손 번창을 기원하는 포도 덩굴을 새긴 책상 같은 왕실 태교와 출산 관련 유물을 통해 자녀 탄생을 염원한 조선왕실을 살펴볼 수 있다.

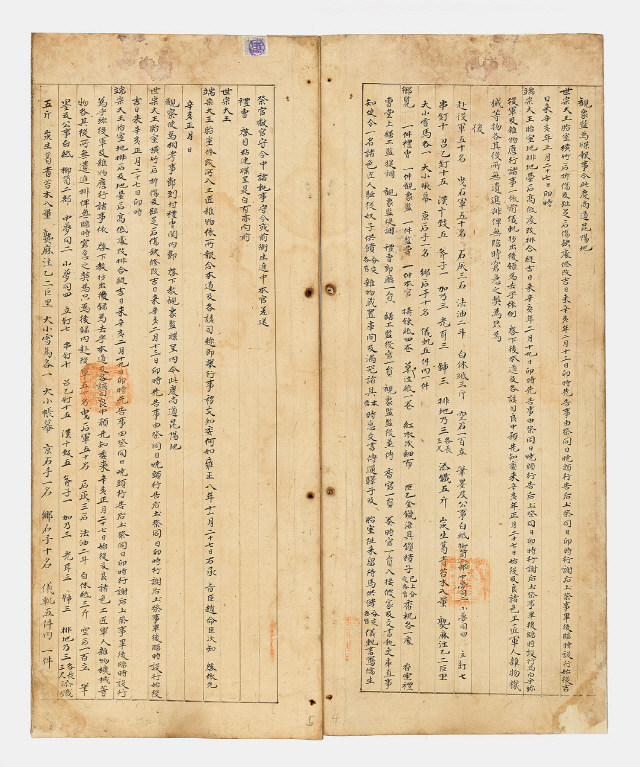

2부 ‘고고지성, 첫 울음이 울려 퍼지다’에서는 왕실에서 새 생명이 탄생하는 과정을 조명한다. ‘고고지성’은 아기가 세상에 나올 때 내지르는 힘찬 첫울음을 뜻한다. 전시에서는 출산을 위해 설치한 산실청(産室廳), 삼일·초칠일·삼칠일·백일·돌 등 출생 관련 의례들, 아기씨 양육을 공식적으로 담당한 보양청(輔養廳), 아기씨를 실질적으로 돌보는 유모 ‘봉보부인(奉保夫人)’ 등에 관한 내용을 다룬다. 장서각이 소장한 궁중 발기(發記)에 상세한 물품 내역이 적혀 있어 아기씨의 탄생과 양육에 관한 궁중의 생활상을 생생하게 알려준다. 전시장 한편에는 빠르고 안전한 출산을 기원하는 부적인 최생부(催生符)를 모티프로 만든 책갈피가 기념품으로 비치됐다.

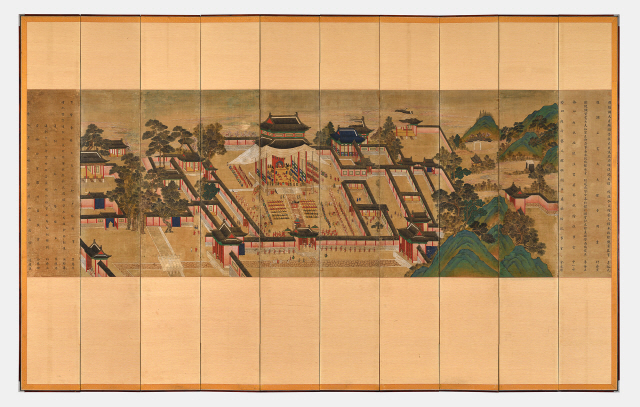

3부 ‘좋은 땅에, 태실을 만들다’에서는 아기씨의 태를 정갈하게 갈무리하여 좋은 땅을 찾아 묻고 태실을 조성했던 안태문화를 소개한다. 태실 조성과 관련된 의궤 등 문헌자료, 태실 가봉 후 왕에게 올렸던 태봉도(胎封圖)와 태실비의 탁본, 태를 담은 태항아리와 태지석을 모두 한자리에 모은 3부는 조선왕실 특유의 안태 문화를 시각적으로 재구성해 이번 전시의 핵심이라 할 수 있다.

4부 ‘태항아리, 생명을 품다’에서는 조선왕실 아기씨의 태를 담았던 다양한 도자기들을 조명한다. 태를 땅에 매장하기 위해 사용된 도자기는 조선 초기 도기를 시작으로 분청사기를 거쳐 백자에 이르며 태항아리로서 일정한 형식을 갖추게 된다. 특히 경상북도 성주에 있는 세종의 왕자들 태를 안태(安胎)하기 위해 사용된 도자기들은 이 시기에만 사용된 특별한 형태로 커다란 뚜껑모양이다. 태를 담았던 도자기는 성종(재위 14691494년)대에 이르러 내·외항아리를 갖춘 백자로 변화하며, 조선 후기까지 꾸준히 제작되었다. 이번 전시에서는 일제강점기에 조성된 서삼릉 태실에서 발굴한 태항아리를 중점적으로 소개한다.