문재인 정권이 최저임금과 통상임금을 일치시키는 ‘22조원’짜리 당근으로 노동계를 사회적 대화기구로 복귀시켰다. 양대 노총 중 한 곳인 한국노총은 27일 최저임금법 등의 재개정을 대가로 최저임금위원회를 비롯해 노사정 대화기구에 복귀하겠다고 선언했다. 하지만 기업들은 이 같은 합의가 제도 개편으로 이어질 경우 막대한 비용 증가를 우려하고 있다. 당장 최저임금 산입범위를 통상임금과 일치시킬 경우 기업이 지급해야 할 추가 수당 등이 22조원에 이르는 것으로 추산된다. 또 여당과 한국노총의 합의대로 근로기준법이 상시 근로자 5인 미만 사업장까지 적용된다면 최저임금 수준의 저임금 근로자들이 또다시 고용쇼크에 직면할 것이라는 우려도 나온다.

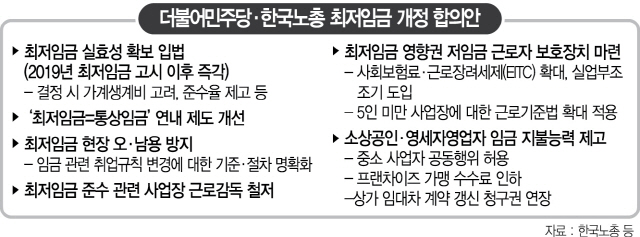

◇‘최저임금=통상임금’ 입법, 기업들 비용 폭탄에 비명=더불어민주당과 한국노총이 27일 서명한 ‘최저임금 제도개선 및 정책협약 이행 합의문’에 따르면 양측은 우선 최저임금의 실효성을 높이기 위해 준수율 제고 방식과 가계 생계비를 반영해 최저임금을 결정하는 입법안을 추진하기로 했다. 시기는 내년도 최저임금을 고시하는 8월 직후다. 최저임금 미만 수준의 임금을 받는 근로자 비율이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 3번째로 높은 현실을 고려하면 준수율 제고는 당연하다는 분석이 나온다.

문제는 가계 생계비의 최저임금 반영이다. 문재인 대통령과 노동계는 최저임금이 가계 평균 생계비의 절반은 넘겨야 한다고 주장한다. 문 대통령의 공약인 ‘최저임금 1만원’은 3인 가구 평균 생계비 월 333만원(2017년)의 60% 수준이다. 반면 올해 최저임금 16.4% 인상으로 고용 쇼크를 겪은 기업들은 최저임금 결정에 가계생계비가 고려된다면 최저임금이 더욱 큰 폭으로 뛰는 것 아니냐고 우려하고 있다. 재계 단체의 한 관계자는 “삼성전자 같은 초우량 기업도 실적이 부진할 수 있다는 전망이 나오는 마당에 10% 이상의 최저임금 인상은 중소·중견 기업들에 치명타가 될 수 있다”고 말했다.

더욱이 여당과 한국노총이 합의한 대로 최저임금 산입범위와 통상임금을 일치시키는 입법을 연내 추진한다면 기업들이 지급해야 할 퇴직금과 각종 수당이 눈덩이처럼 불어날 것이란 관측이 많다. 개편된 최저임금법은 정기 상여금과 복리 후생비를 최저임금에 포함시켰는데 통상임금에 그대로 적용하면 통상임금을 기초로 계산하는 퇴직금과 각종 초과근로수당이 늘어난다. 한국노동연구원은 기업들이 추가 수당으로 총 22조원을 부담해야 한다고 예측하기도 했다. 오계택 한국노동연구원 연구위원은 “다만 2013년 대법원 판례를 통해 정기 상여금의 통상임금 포함이 확정된 만큼 기업들은 어느 정도 비용 부담을 예상하고 대비해왔을 것”이라며 “최저임금과 통상임금의 일치는 복잡한 임금 체계를 단순화해 노사 분쟁 비용을 줄이는 길이기도 하다”고 설명했다.

◇5인 미만 사업장도 근기법 적용, 또다른 고용 충격 우려=이 밖에 근로기준법을 5인 미만 사업장에 확대 적용하는 방안도 ‘양날의 칼’이 될 수 있다는 게 재계 분석이다. 그동안 5인 미만 사업장 근로자들은 근로시간 제한, 최저임금법의 보호를 제대로 받지 못한 게 사실이다. 하지만 경제 상황을 고려하지 않고 무리하게 규제를 확대 적용한다면 오히려 소규모 상공인과 영세 자영업자들이 채용을 꺼려 고용 축소 현상이 나타날 수 있다고 전문가들은 지적한다. 피해는 고스란히 저임금 근로자들의 몫이다. 실제로 최저임금이 16.4% 인상된 올해 1·4분기 저소득층인 1분위 가구의 소득은 2003년 이후 역대 최대(8.0%) 급감했다. 학계의 한 노동 전문가는 “근로기준법 확대 적용이 똑같은 효과를 보일 수 있다”고 염려했다.

이 밖에 사회보험료와 근로장려세제(EITC) 확대는 최저임금 수준의 저임금 근로자를 지원하는 방안으로 기획재정부·고용노동부가 검토해 온 방안이다. 반면 실업부조 조기 도입은 수조원대 비용이 추가로 들어 국가 재정에 부담을 줄 수 있다는 분석도 있다. 실업부조란 실업보험에 가입해 보험료를 낼 수 없을 정도로 빈곤한 실업자에게 제공하는 사회 안전망이다. 경제계는 실업부조 도입으로 수천억~수조원에 이르는 비용이 들 수 있다고 전망하고 있다. 문 대통령은 2020년 실업부조 도입을 약속한 바 있다.

학계의 한 전문가는 이번 합의 내용과 관련 “근로시간 단축, 최저임금 인상도 제대로 준비하지 못한 상태에서 서둘러 도입하면서 이미 역효과를 일으키지 않았냐”며 “최저임금을 통상임금과 일치시키는 것도 지난 정권에서 시도조차 못한 큰 개혁인데 제대로 된 준비 없이 성급히 달려드는 듯하다”고 말했다.

/세종=이종혁기자 2juzso@sedaily.com 하정연기자 elenaha@sedaily.com