누군들 꽃을 마다하겠나. 예부터 꽃 그림은 왕실에서는 물론 선비와 백성들에게까지 두루 사랑받았다. 왕실행사를 기록한 의궤를 보면 18세기 전반까지는 꽃을 가득 그려 만든 병풍인 화초대병(大屛)이 장식했고 18세기 후반 이후에는 꽃 곁에 새와 나비 등을 그린 화초명모대병이 그 자리를 채웠다. ‘꽃 중의 왕’이자 부귀영화의 상징인 모란부터 ‘군자의 꽃’이라 불린 연꽃을 비롯해 매화·철쭉·복숭아꽃 등이 화폭을 수놓았다. 중국 황실의 정원에서 자랐던 이들 꽃과 진귀한 새들은 사계절 이미지로 정착해 동아시아 전반에서 유행하게 됐다. 특히 조선 왕실의 그림은 도화서 화원을 통해 사대부에 전파됐고 이를 모방해 그린 꽃 그림이 이른바 민화(民畵)로 자리 잡았다. ‘민화’라는 이름은 1936년 일본민예관을 설립한 미학자 야나기 무네요시가 만든 말인데 ‘민중(people)의 그림’이라는 뜻이 ‘민속(folk)적 미술’로 전파되는 바람에 그 가치가 평가절하된 점은 아쉬운 부분이다.

오랜 시간 많은 사람들의 사랑을 받아온 민화를 엄선한 기획전 ‘민화,현대를 만나다:조선시대 꽃그림’전이 종로구 삼청로 현대화랑과 갤러리현대, 두가헌갤러리에서 다음 달 4일부터 열린다. 19세기 후반 유행한 민화 중에서도 꽃과 새 이미지의 화조도만 60여 점을 모았다. 2년의 기획기간을 두고 개인 및 미술관 소장품, 일본 소재 민화 등을 골랐기에 하나같이 ‘보물급’이요, 이번 전시가 아니면 언제 다시 나올지 모를 귀한 작품들이다.

전시는 삼청로 초입의 현대화랑부터 보면 좋겠다. 민화 중에서도 고전미 돋보이는 작품들이 포진했다. 화사한 화조도 병풍은 결혼식 장식이나 신혼방을 꾸미는 데 사용됐던 만큼, 남녀의 사랑과 자손 번창을 은유하는 이미지들이 많다. 암수 한쌍 짝지은 새들이 꽃무더기 아래서 애틋함을 보여준다. 접혀 포개지는 날개가 부부 금슬을 상징하는 나비가 곳곳에 등장하며 석류·양귀비 등 씨 많은 식물과 여치·사마귀 등 알 많이 낳는 곤충들이 다산을 기원한다. 얼마나 큰 방을 꾸몄었나 궁금해지는 너비 504㎝의 12폭 연화도 병풍은 그윽한 아름다움을 뽐낸다. 연꽃은 부처를 상징하고 진흙에서도 피우는 꽃이 선비정신을 은유하지만 흰꽃 끄트머리가 붉은 꽃잎이나 꽃봉오리가 모인 형태, 커다란 씨방 등으로 ‘사랑’을 뜻하기도 한다. 초록의 연잎을 형광색 느낌이 나는 밝은 주황색으로 윤곽선을 둘러 독특한 미감을 보여준다. 계수나무 아래 방아찍는 옥토끼, 소나무 아래서 노니는 사슴 한 쌍이 등장하고 봉황과 오동 나무, 학과 매화, 금계와 목련이 ‘궁합’을 이루는 19세기 화조도 8첩 병풍은 꼭 봐야할 명품이다.

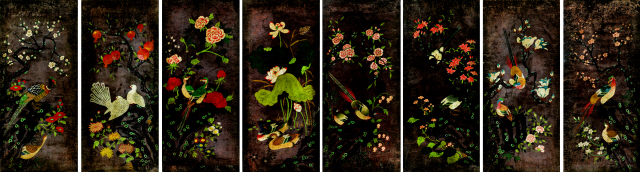

그 옆 갤러리현대에서는 상대적으로 현대적 미감이 돋보이는 화조도를 만날 수 있다. 특히 꽃 그림이 하나의 패턴을 이뤄 ‘한국미는 소박한 백색의 미’라는 잘못된 고정관념을 깨뜨려버린다. 대략 나팔꽃,모란,패랭이,작약으로 보이는 꽃무늬는 당장 옷이나 벽지를 만들어도 손색없을 정도다. 월계화,나팔꽃,연꽃,모란을 각각 그리고 새와 나비를 자연스럽게 배치한 ‘화조도’도 탁월하다. 민화를 설명할 때 ‘도식화(圖式化)’한 그림이라 부르는 까닭은 개성있고 독창적인 그림 요소가 반복적이고 고정되게 그려졌기 때문인데 이 같은 특징이 오히려 현대미술과의 접점으로 보인다. 민화전문가인 정병모 경주대 문화재학과 교수는 “영국의 윌리엄 모리스가 개발한 꽃패턴은 150년이 지난 지금도 유럽 곳곳에서 볼 수 있으며 로라애슐리 등의 브랜드에서도 사용된다”면서 “비슷한 시기에 그려진 우리 민화의 꽃패턴이 우리 문양의 근원으로써 현대적으로 계승될 수 있기를 바란다”고 말했다.

야나기 무네요시가 아끼던 ‘연화모란도’, 일본에서도 최고 명품으로 꼽히는 ‘화조도’ 등도 직접 볼 수 있다. 민화에 관심 좀 있는 애호가라면 8폭 병풍그림인 ‘낙도(樂圖)’ 앞에 머무는 시간이 길 듯하다. 운보 김기창, 박대성 화백 등 안목있는 화가들이 소장했던 그림이며 일본에서 출간된 민화명품도록 ‘이조민화’에 수록된 작품이다. 전통 민화의 까치호랑이 그림은 선글라스 낀 호랑이가 소나무를 오르려다 까치 소리에 놀라 꼬꾸라지는 장면으로 변형됐다. 힘 있는 자의 몰락을 통쾌하게 풍자한 해학미가 돋보인다. 소나무 아래에 선 조랑말의 엉덩이 뒤로는 작은 똥덩이도 보인다. 기존 민화이미지를 기발하게 바꾼 ‘무명 화가’의 창의성이다. 정 교수는 “돌덩어리의 표현이나 나뭇잎 묘사 등에서 제주민화적 특징이 추정된다”면서 “두 마리 용이 뒤엉켜 승천하는 모습, 학 두마리가 날개를 포개고 있는 모습 등에서 한층 짙은 애정 표현을 엿볼 수 있다”고 말했다.

두가헌갤러리에는 자수작품과 베개 장식 용도의 베갯모들이 전시됐다. 8월19일까지, 성인 입장료 8,000원.