‘미투(Me Too)’ 이후 성범죄에 대한 사회적 경각심이 높아지며 정부와 사정기관 발 성범죄 엄벌 기조가 이어지고 있다. 유튜브 진행자 양예원 씨 사진 유출로 촉발된 ‘스튜디오 모델 촬영’ 사건들의 파장이 커지면서 서울경찰청과 일선 6개 경찰서가 합동수사본부에 준하는 팀을 꾸려 수사를 확대하는 게 단적인 예다. 그러나 이 같은 사회 기조와 동떨어져 대학은 여전히 성범죄 교수 처벌에 미온적인 것으로 드러났다. 최근 11년간 전국 국립대학에서 성범죄를 저지른 교수 등 교직원 10명 중 7명이 경징계에 그쳐 여전히 학교에서 근무하는 것으로 나타났다. ‘미투(MeToo)’ 사건이 끊이지 않는 가운데 2차 피해 예방에 모범을 보여야 할 책무가 있는 국립대학들이 ‘솜방망이 처벌’로 오히려 화를 키웠다는 지적이 나온다.

서울경제신문이 29일 입수한 전국 41개 국립대학의 2008~2018년 ‘교직원 성범죄 징계 현황’을 분석한 결과 이 기간에 성범죄로 징계를 받은 교직원은 총 74명이며 이 중 65%인 48명이 견책이나 감봉 등 경징계를 받은 것으로 드러났다. 대학 내 미투 운동이 최근에야 불거진 점을 감안하면 실제 성범죄 발생 규모는 이보다 훨씬 더 클 것으로 추정된다.

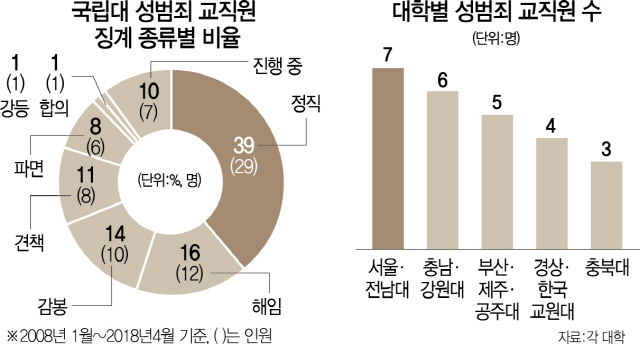

징계 수준별로는 정직(39%)·감봉(14%)·견책(11%)·강등(1%) 등 경징계가 전체의 65%에 달했고 해임(16%)·파면(8%)은 24%에 불과했다. 감봉·정직 등은 징계를 받은 후에도 본인 선택에 따라 계속 학교에서 근무할 수 있고 중징계는 해임·파면 등으로 학교를 떠나야 한다. 성범죄로 징계를 받은 교직원 중에는 교수가 68%(50명)로 70%에 육박했고 나머지는 일반 교직원들이었다. 피해자들은 여학생이 70%로 대부분을 차지했고 간호사·교직원도 포함돼 있었다.

징계가 솜방망이에 그치는 가장 큰 이유는 징계 수위를 결정하는 징계위원회가 대부분 해당 학교의 교수들로 채워진다는 점이다. 같은 대학 교수들이 함께 일하는 동료 교수의 징계를 결정하는 구조이다 보니 제 식구 감싸기 행태가 나타나는 것이다. 물론 국립대의 경우 징계위원회의 과반수 이상을 외부 인사로 채우고 있지만 해당 징계위원들도 교육계에 몸 담고 있는 경우가 많아 성범죄 교직원에게 엄정한 잣대를 들이대지 못하는 것으로 알려졌다. 지난 4년간 학생들을 성희롱하고 ‘갑질’을 일삼은 의혹이 제기된 서울대 사회학과 H 교수가 대표적이다. 서울대 교수진으로 꾸려진 징계위는 최근 H 교수에 대해 3개월 정직 결정을 내렸다. 이에 총학생회장이 단식투쟁에 돌입하는 등 학생들의 반발이 거세지자 성낙인 총장이 나서 “징계가 미미하다”며 재심의를 요청해 다시 심의를 하기로 했다. 서울대 학생회 관계자는 “교육부가 검찰에 고발한 사안인데도 학교 교수들이 감싸고 도는 행태를 도저히 이해하기 어렵다”며 “동료 교수들이 징계위원으로 참여하는 한 이 같은 일이 반복되는 것”이라고 지적했다.

성범죄 징계가 상대적으로 약하다 보니 교수들의 범죄는 훨씬 대담하다. 지난 11년간 성범죄로 징계를 받은 국립대 교직원 중 피해자의 신체를 직접 만지는 강제추행을 저지른 경우는 교수가 86%(24명)로 대부분을 차지한 것. 장미혜 여성정책연구원 실장은 “교수는 학점·논문심사 등 학생에 대해 많은 권한을 가지고 있어 약자인 학생은 교수의 불합리한 요구에도 무방비로 노출된다”고 지적했다.

다만 최근 여성 인권이 강화되고 미투 운동도 확산하면서 교수들의 무소불위 권력도 흔들리고 있다. 실제 2008~2014년 연간 평균 3.8명이 징계를 받았던 데 비해 2015년 14건, 2016년 12건, 2017년 14건, 2018년(4월 기준) 7건으로 매년 징계 건수가 가파르게 늘어나고 있다.