대통령직속 정책기획위원회 산하 재정개혁특별위원회가 3일 내놓은 금융소득 종합과세 개편안은 주식이나 채권, 예금으로 3억~7억원을 보유한 고액자산가를 겨냥했다. 특위가 내세운 이유는 과세 형평성이다. 근로소득에 최고 42% 세율을 매기는 반면, 불로소득인 금융소득에 14%만 부과하는 게 공평하지 않다는 것. 그러나 1996년 분리과세를 도입할 때 목적은 저축 증대처럼 금융시장으로 유동성을 유인하기 위해서였고, 여전히 자산 중 금융 비중이 낮다는 점에서 특위 권고안의 설득력이 떨어진다는 비판이 제기된다.

국세청에 따르면 2016년 기준 금융소득이 2,000만원을 초과한 종합과세 신고자는 9만4,129명이었다. 재정특위는 권고안대로 종합과세 기준이 바뀔 경우 금융소득 1,000만원 초과 2,000만원 이하 31만명이 새로 편입돼 종합과세 신고자가 40만여명까지 늘 것으로 내다봤다.

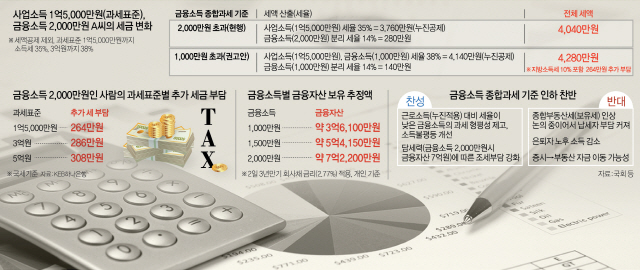

이들 31만명에게는 어떤 변화가 생길까. 서울경제신문은 KEB하나은행의 자문을 얻어 연간 사업소득이 1억5,000만원(과세표준)이고 금융소득은 2,000만원인 A씨의 사례를 살펴봤다.

A씨는 현행대로라면 사업소득 1억5,000만원에 대해서는 35%의 세율을 적용받지만 금융소득은 2,000만원까지 분리과세하기 때문에 2,000만원 전액 14%의 세금만 내면 된다. 이에 따라 과세표준 1억5,000만원에 붙는 소득세 3,760만원과 금융소득세 280만원을 더하면 A씨가 낼 세금은 4,040만원이다.

그러나 종합과세 기준이 1,000만원으로 강화되면 셈법이 아예 달라진다. 먼저 금융소득 2,000만원 중 1,000만원만 기존처럼 14%의 세율을 적용해 140만원의 세금이 매겨진다. 나머지 1,000만원은 종합과세로 바뀌기 때문에 사업소득 1억5,000만원에 더해져 종합소득 과세표준은 1억6,000만원이 된다. 우리나라 소득세율은 금액이 커질수록 높은 세율을 부과하는 누진제를 따르는데 △1,200만원 이하 6% △1,200만원 초과~4,600만원 이하 15% △4,600만원 초과~8,800만원 이하 24% △8,800만원 초과~1억5,000만원 이하 35% △1억5,000만원 초과~3억원 이하 38% △3억원 초과~5억원 이하 40% △5억원 초과 42%로 구간마다 세율이 다르다. A씨는 종합소득 증가로 세율 구간도 35%에서 38%로 넘어가 종합소득에 4,140만원의 세금이 부과된다. 금융소득세까지 포함한 총 세금은 4,280만원으로 기존보다 240만원(6%) 늘어난다. 과세액에 10% 할증되는 지방소득세까지 합치면 세 부담은 264만원으로 증가한다.

이런 식으로 과세표준 3억원인 사람은 286만원, 5억원은 308만원의 세금을 더 내는 것으로 추정됐다.

이달 2일 기준 3년 만기 회사채 금리 2.77%를 고려했을 때 금융소득이 1,000만원인 경우 추정 금융자산은 약 3억6,100만원, 2,000만원인 경우 7억2,200만원이다. 부동산이나 실물자산을 제외하고 주식이나 채권, 은행 예금만으로 3억~7억원을 보유한 고액자산가가 이번 권고안의 영향권 내에 들 것으로 보인다.

재정특위는 이번 개편안이 소득재분배에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다. 2012~2016년 소득을 분석한 결과 이자소득의 90.5%, 배당소득의 94.1%를 소득 상위 10%가 거두는 것으로 나타났다. 금융소득 자체가 소수의 전유물이라는 얘기다. 실제 2012년 금융소득 종합과세 기준이 4,000만원에서 2,000만원으로 강화된 뒤 소득불평등을 따지는 지니계수(높을수록 불평등)가 0.3314에서 0.3199로 3.47% 개선됐다.

다만 금융소득 분리과세를 최초 도입할 당시 목적이던 저축 증대와 금융자산 확대 등 목적을 달성했느냐를 두고는 의견이 엇갈린다. 재정특위는 가계 저축률이 2012년 3.9%에서 2015년 9.3%로 오르고, 이 때 기준으로 경제협력개발기구(OECD) 26개국 중 6위에 해당하는 만큼 금융소득에 더 유리한 조건을 제시할 이유가 사라졌다며 기준 강화를 권고했다. 반면 우리나라 가계의 총자산 대비 금융자산 비율이 2014년 기준 34.3%로, 일본 60.2%, 미국 70.4%, 유로존 58.3% 등에 비해 상당히 낮아 금융소득 과세가 강화되면 가계의 금융자산 축적을 저해할 가능성이 있다는 반론도 있다. 아울러 자본의 국제적 이동이 자유로운 상황에서 이런 조치가 해외자금 유출 등의 부작용을 유발할 수 있고, 일본과 독일 등 다른 나라들도 같은 이유로 금융소득에 대해 과세 우대를 한다는 점도 이런 주장에 힘을 싣는다.

/세종=임진혁기자 황정원기자 liberal@sedaily.com