지난 10일 지방의 한 법학전문대학원(로스쿨) 학생이 변호사시험에 대한 부담감을 호소하며 스스로 목숨을 끊었다. 복학을 앞두고 있던 그는 변호사시험과 학업에 대한 스트레스로 우울증을 앓고 있었던 것으로 전해진다. 동생에게 “학교 공부가 너무 힘들다”고 하소연했다는 그는 과천시의 한 호텔에서 법무부 청사를 바라보며 투신했다.

로스쿨생의 극단적 선택은 이번이 처음은 아니다. 지난 2011년 서울 노원구에서 한 로스쿨 재학생이 성적과 경제적 문제에 대한 스트레스를 호소하며 목숨을 끊기도 했다.

사정이 이렇다 보니 로스쿨 졸업생과 재학생으로 구성된 법학전문대학원 원우협의회는 최근 성명을 내고 “(로스쿨생을) 죽음으로 몰고 간 원인은 로스쿨제도를 설계한 자들이 잘못된 운영을 방치했기 때문”이라며 “젊은 나이에 수천만원의 빚을 지고 기약 없는 수험생활을 견디는 30~40대의 수많은 청년이 있다”고 지적했다.

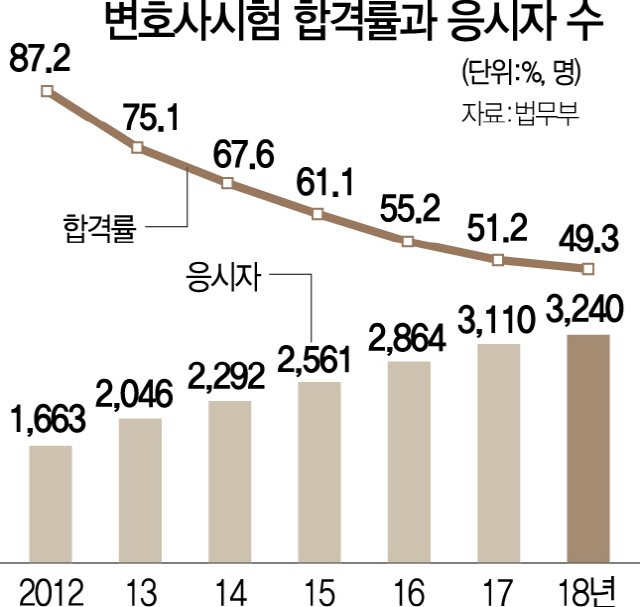

변호사시험 합격률이 해마다 떨어지면서 로스쿨생의 스트레스는 한계에 달하고 있다. 1회 변호사시험이 치러진 2012년 87.2%였던 합격률은 올해 49.3%로 떨어져 50% 선마저 무너졌다. 반면 해마다 로스쿨 졸업생이 적체되면서 같은 기간 변호사시험 응시생은 1,663명에서 3,240명으로 늘었다. 합격점수가 1회 시험에 비해 160점(만점 1,660점) 이상 높아져 예전이면 충분히 합격선에 들었던 지원자들도 ‘고시 낭인’ 처지로 전락했다. 졸업 후 5년이 지나면 응시자격을 잃게 된다는 점도 스트레스 요인으로 작용한다.

학교 성적 경쟁도 심해졌다. 1학년 1학기 성적을 토대로 사실상 대형 법무법인(로펌) 계약이 이뤄지면서 낮은 성적을 받은 학생들이 ‘자체 유급’을 선택하는 사례도 늘고 있다. ‘학벌을 타파하겠다’며 등장한 게 로스쿨이지만 이른바 ‘SKY(서울·고려·연세대)’ 출신에 채용이 쏠리면서 학벌을 세탁하기 위해 재수를 준비하는 학생도 많아졌다. 결국 로스쿨제도가 본래 취지를 살리지 못하고 있다는 지적이다.

학생들은 절규하고 있지만 대안은 요원한 실정이다. 현직 변호사 A씨는 “변호사시험을 앞두고 경쟁하는 로스쿨생들의 스트레스는 ‘지옥’이라는 말로밖에 표현하지 못할 수준”이라면서 “입학생 정원을 줄이는 게 합리적인 방법이지만 학교 측 이해관계를 고려하면 실현될 가능성은 낮아 보인다”고 지적했다. 장덕조 서강대 로스쿨 학장은 “현행 로스쿨제도는 학벌을 해체하고 전문자격을 갖춘 법조인을 양성한다는 본목적과 다르게 유지되고 있는 것이 사실”이라면서 “현재 1,500명에서 최소 1,700명 수준까지 변호사시험 합격률을 끌어올려 ‘자격증화’해야 한다는 게 로스쿨들의 공통된 의견이나 대한변협 등에서 이를 반대하고 있는 상황”이라고 설명했다.