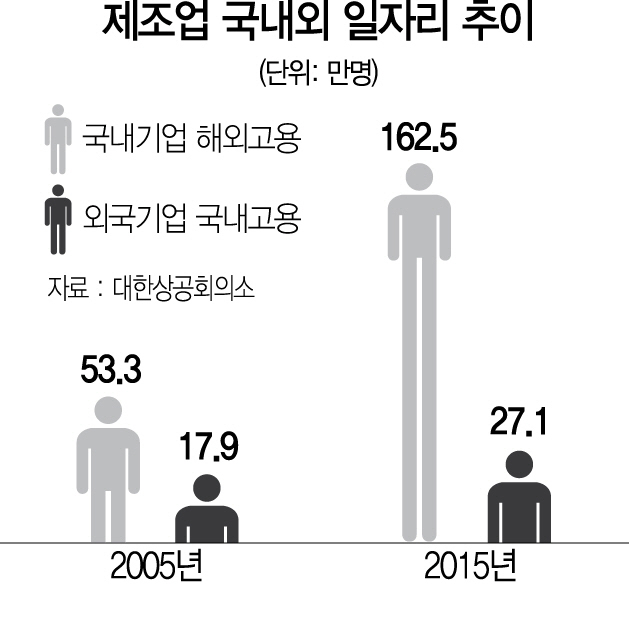

문제는 돌아오는 기업은 없는데 부품·소재 기업을 동반한 대기업의 탈(脫)한국 현상은 되레 심화하고 있다는 점이다. 19일 대한상공회의소에 따르면 2005년 53만3,000명이었던 한국기업의 해외 고용인원은 2015년 162만5,000명으로 세배 늘었다. 같은 기간 외국기업의 국내고용은 17만9,000명에서 27만1,000명으로 1.5배 가량 늘었을 뿐이다.

특히 일자리 ‘보고(寶庫)’라고 할 수 있는 제조업의 해외진출이 크게 늘었다. 2008년 한자리 숫자에 불과했던 반도체의 해외생산 비중은 2016년 20%에 육박했다. ‘제로(0)’ 수준이었던 디스플레이의 해외생산 비중도 20%에 가까운 수준까지 높아진 상황. 자동차의 경우도 30% 안팎이던 비중이 50%를 넘어선 것으로 추정된다.

정부가 투지유치 지원제도 개편을 통해 사실상 중소·중견기업에만 허용됐던 유턴기업 지원의 ‘좁은 통로’를 대기업으로까지 넓힌 것도 이 때문이다. 해외에 진출한 중소·중견 제조기업 대부분은 해당 국가에 생산기지를 세운 대기업을 따라 나간 경우다. 그 동안 유턴기업 실적이 지지부진해던 것도 납품해야 할 대기업의 공장을 해외에 두고 국내로 복귀한 중소·중견기업을 찾기 어려웠기 때문. 결국 대기업을 국내로 돌려세우지 못하면 문재인 정부의 일자리 정책도 공염불에 그칠 수 있다는 지적이 나오는 것도 이런 연유다.

또 올해 세법개정안에 담길 신성장기술 시설투자 세액공제 요건 완화와 하반기 추진될 유턴기업 지원체계 전면개편까지 맞물리면 대기업이 국내로 복귀할 가능성 대폭 높아질 수 있다. 특히 지난해 관련법 개정으로 수도권 과밀억제권역 바깥으로 돌아온 기업도 유턴기업으로 인정이 되는 상황이다.

산업부의 한 관계자는 “신성장 기술 시설투자 세액공제의 요건인 매출액 대비 연구개발(R&D) 비용 비율도 5%에서 대폭 낮추는 등 투자 인센티브가 대폭 확대된 만큼 대기업과 협력업체의 동반유턴으로 인한 일자리 창출도 기대해볼 수 있다”고 말했다.