플라스틱 자석이 만들어졌다. 보통 자석은 철을 비롯한 금속으로 만드는데, 금속이 아닌 순수한 유기물로 실온에서 자석을 구현한 건 이번이 처음이다.

울산과학기술원(UNIST)은 이 대학 에너지 및 화학공학부의 백종범 교수팀이 TCNQ라는 유기화합물에 반응을 일으켜 자성을 띠는 구조로 만드는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

어떤 물질이 자성을 띠는 이유는 내부 전자들의 스핀(spin)이 한 방향으로 정렬되기 때문이다. 금속에서는 스핀을 정렬시킬 수 있는 자유로운 전자들이 많지만, 유기물에서는 전자들이 화학결합으로 단단하게 묶여 있어서 스핀을 정렬시키기 어렵다.

실제로 2004년 영국 더럼대 연구진도 플라스틱 자석을 만들어서 네이처(Nature)에 보고한 바 있지만, 당시에 만든 물질이 금속으로 오염돼 있는 것으로 추정돼 논문을 철회한 바 있다.

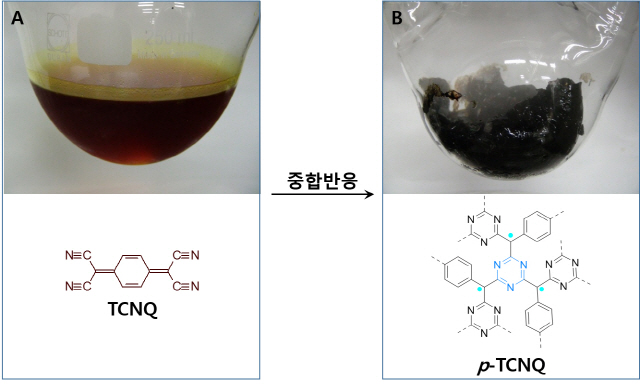

백종범 교수팀은 TCNQ라는 유기화합물에 화학반응을 일으켜 자성을 띠는 구조로 만드는 데 성공했다. TCNQ는 고온에서 고분자중합반응을 빠르게 일으키면 일부 원자 결합이 깨지게 되면서 자유로운 전자가 생겨난다. 이렇게 분자 구조를 살짝 뒤틀은 구조에서 고정하면 전자의 스핀들끼리 서로 영향을 주고받아 정렬된다.

새로 만들어진 플라스틱 자석의 이름은 p-TCNQ다. 연구진은 p-TCNQ의 구조를 고정한 상태에서 자유전자의 존재를 전자 스핀 공명(ESR) 분광법으로 확인했다. 이들 전자 스핀이 서로 간의 상호작용에 의해 나란히 정렬되므로 유기물이지만 강자성인 것도 큰 특징이다.

백종범 교수는 “이번 연구는 유기물 기반 자성 재료의 새로운 방향을 제시할 뿐 아니라 강자성을 띠도록 더 많은 자유전자를 가진 새로운 구조체를 설계해 더 강력한 플라스틱 자석을 개발하는 데 기여할 초석을 다지는 데 의의가 있다”며 “과학적 호기심과 플라스틱 자석의 잠재적 응용 가능성 덕분에 많은 분야에서 주목받을 것”이라고 전망했다.

백 교수는 이어 “플라스틱 자석은 녹슬지 않아 영구적으로 쓸 수 있고, 인체에 흡수되지 않아 MRI 촬영 시 조영제로 활용하기도 좋을 것”이라며 “실생활에 사용하기 위해서는 강자성의 세기를 더 높이는 등 후속연구가 필요하다”고 덧붙였다.

이번 연구는 UNIST 신소재공학과의 유정우 교수와 박정민 석·박사통합과정 연구원, UNIST 물리학과 신동빈 석·박사통합과정 연구원이 함께 참여했다.