지난 3일 대학입시제도 개편 공론화 결과를 발표하면서 김영란 공론화위원장은 “소름이 돋는 결과”라고 평가했다. 그는 “어느 한 쪽으로 밀어붙이듯 (결과가) 나올 수 없었던 상황인 것을 정확하게 보여줬다”고 말했다. 이를 두고 교육계에서는 “공론화 방식의 한계를 여실히 드러낸 발언”이라고 평가했다.

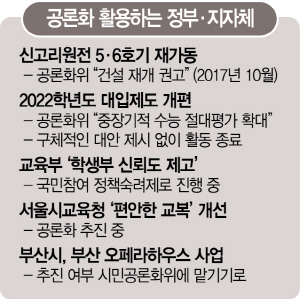

서울시교육청은 최근 ‘편안한 교복 공론화 추진단’을 발족했다. 시민참여단 300여명을 대상으로 ‘편안한 교복 가이드라인’을 만들어 교복 규정을 바꾸겠다는 취지다. 교육부는 대입제도 개편을 공론화위에 넘긴 데 이어 ‘학생부 신뢰도 제고방안’을 국민참여 정책숙려제 1호 안건으로 지정해 사실상 공론 과정을 밟고 있다.

지방자치단체도 따라 나섰다. 부산시는 지난 5월 착공한 부산항 북항재개발 지역 오페라하우스 건립사업을 잠정 중단하고 시민공론화위 결정에 맡기겠다고 밝혔다. 충남 서산시는 쓰레기소각장 추진 여부를 공론화위에 묻기로 했다.

정부가 각 분야에서 민감한 정책 결정 책임을 공론화 과정에 떠넘기는 사례가 늘어나고 있다. 시민의 의견을 묻는다는 명분에 책임을 비켜가기 쉽다는 실용적 이유까지 더해진 탓이다. 하지만 어떤 사안이 공론화 대상인지, 전문성 결여 문제는 어떻게 해결해야 할지 등에 대해선 아무런 설명이 없다. 사실상 여론조사 방식으로 책임 회피에만 급급하다 보니 ‘묻지마 공론화’가 여기저기 속출하는 모습이다.

‘묻지마 공론화’ 방식에 대해서는 이미 상당한 우려가 나오고 있다. 사실상 실패한 것으로 평가받는 2022학년도 대학입시제도 개편은 양측의 논란을 면키 위해 ‘공론화’에 책임을 떠넘겼다는 지적을 받는다. 앞서 공론 방식으로 결정했던 신고리 원전 때는 ‘정부가 이미 답을 내놓은 상태에서 결정권만 넘겼다’는 비판이 나왔다.

전문성이 극히 요구되는 민감한 정책 사안을 정부가 책임 회피 방법으로 요긴하게 사용하는 셈이다. 홍후조 고려대 교육학과 교수는 “관료들의 무책임 때문에 벌어진 일”이라며 “큰 틀의 교육 정책 방향이라면 몰라도 ‘절대평가, 상대평가, 정시, 수시’ 같은 미시적인 문제를 공론화한다는 것은 가치 없는 일”이라고 지적했다.

그나마 성과를 인정받은 신고리 원전 공론화 당시에는 ‘찬성·반대’를 묻는 단순한 방식이었지만 이번 대입제도 개편은 시나리오가 4개나 됐다. 질문마저 구체적이지 못하다 보니 설문 결과를 어떻게 활용하느냐에 따라 온갖 주장에 대입할 수 있다는 문제도 제기된다. 공론조사 방식을 개발한 제임스 피시킨(70) 스탠퍼드대 교수는 국내 대입제도 개편과 관련한 시나리오 방식의 공론화에 대해 “개별 사안에 대한 입장을 정확히 파악하기 어렵다”고 지적했다. 서울경제 자문위원(펠로)인 백순근 서울대 교수는 “전문가 합의가 이뤄지지 않고 국가적 갈등이 이어지는 사안에 대해서는 공론화가 대안이 될 수도 있는 만큼 개선이 필요하다”고 조언했다.