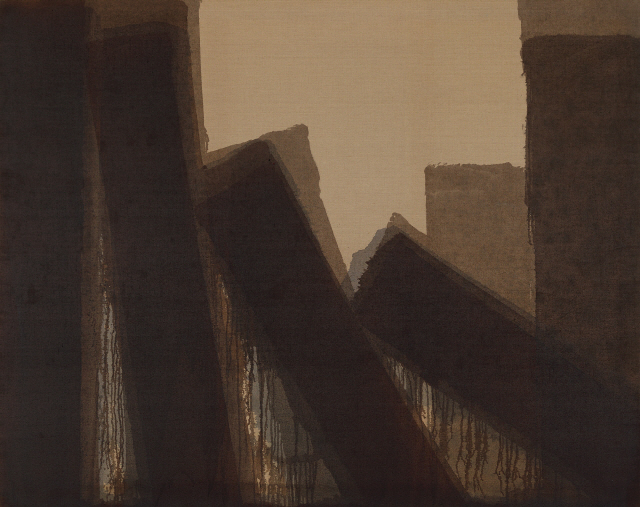

그윽하고 깊은 신비, 삼라만상의 묘한 이치가 나오는 문. 그 유명한 노자 도덕경의 첫 구절 ‘도가도비상도(道可道非常道)에 이어 나오는 ‘현지우현 중묘지문(玄之又玄 衆妙之門)’이다. 한국 추상미술의 거장 윤형근(1928~2007)은 이 말을 자주 읊었다. 특히 검을 현(玄)이 뜻하는 ‘깊은 신비’에 주목했다. 누런 생지를 그대로 드러낸 화폭 위에 시커먼 기둥을 내리 긋고 그 사이를 비워둠으로써 실제로 문의 형상이 나타나기 시작했고 작가는 이를 ‘천지문(天地門)’이라 불렀다. 하늘의 색인 블루(Blue)와 땅의 색인 갈색 엄버(Umber)를 기름과 섞어 만든 그 오묘한 검은 빛의 문은 비어 있는 동시에 가득찬 공간으로, 존재의 근원을 두드린다.

한국 단색화의 거목으로 알려진 윤형근의 회고전이 국립현대미술관 서울에서 오는 12월 16일까지 열린다. 수수께끼 같은 도덕경처럼 알듯 말듯하면서도 형언할 수 없는 울림을 전하는 작품 40여점과 드로잉 40여점, 엽서 등 아카이브 100여점이 공개됐다. 작고 후 최대 규모다.

그 중 1980년에 그린 뒤 한 번도 내놓은 적 없는 ‘다색(茶色)’ 2점은 미공개작으로 이번에 처음 전시장에 나왔다. 광주민주화항쟁 소식에 분노 한 작가가 집 마당에서 그린 울분 스민 작품이다. 그의 작품 속 검은 색면은 주로 수직·수평이지만 이 작품에서는 이례적으로 그 기둥이 사선으로 기울었다. 무너지다시피 한 민주주의, 쓰러지는 민중을 보여주는 듯하다. 그 사이로 눈물 같은 물감이 흘러내렸다.

충북 청주의 성리학자 집안에서 개화지식인의 아들로 태어난 윤형근의 유년기는 문화적으로 충만했다. 그러나 일제의 군국주의 극성기에 자라는 동안 강요와 강압에 대한 분노가 자리 잡았다. 서울대 미술대학 1회 입학생이 됐지만 미군정청의 ‘국립 서울대 설립안(국대안)’에 반대했다가 제적당했고, 한국전쟁 직후에는 좌익 정신교육이란 미명 아래 ‘보도연맹’에 끌려가 총살 위기를 모면했다. 작가가 “20대에 이미 반백이 됐다”고 말했던 이유다.

윤형근의 장인이자 평생의 스승인 동시에 넘어야 할 산이 ‘한국 추상미술의 선구자’ 김환기(1913~1974)였다. 결혼 후 숙명여고 교사 시절인 1973년에는 교내 성적 조작사건에 문제제기 했다가 반공법 위반으로 옥살이를 한다. 어이없는 죄목은 김환기를 본 따 만들어 쓴 윤형근의 모자가 레닌의 것과 유사하다는 이유였다.

윤형근의 ‘천지문’은 이후 10년간의 유배같은 칩거시절 탄생했다. 그의 작업실에는 추사 김정희가 쓰고 근원 김용준이 새긴 글씨, 김환기의 점화가 걸려 있었다. 미국 미니멀리즘의 거장 도널드 저드는 윤형근의 작품에 반해 친구가 됐고 군더더기 없는 미학을 나누는 사이가 됐다. 이번 전시를 기획한 김인혜 학예사는 “김환기가 이룬 여러나라 모더니즘의 결합이 윤형근의 시작점이었다면 그 김환기를 넘어서는 게 그의 발전 과정이었다”고 말했다. 김 학예사는 지난 2009년부터 유족 윤성렬 씨와 전시를 논의하기 시작했고 지난해 작고한 윤형근의 미망인 김영숙 여사의 생존 구술채록 등을 진행했다.