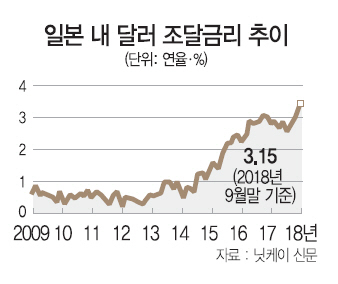

미국 국채금리 인상과 신흥시장 불안이 겹치면서 일본 내 달러 부족으로 10년 만에 달러 조달금리가 최고 수준으로 올랐다고 니혼게이자이신문이 8일 보도했다. 신문에 따르면 일본 은행권의 달러 조달금리는 지난 2008년 리먼브러더스 붕괴 이후 최고치인 3%대 초반으로 올랐다. 지난달 하순 기준으로 연 3.15%다.

일본 내의 달러 조달금리는 미국과 일본 간 금리차에 가산금리가 더해져 결정된다. 지난달 하순에 기록한 연 3.15%의 경우 미일 간 금리차로 인한 것은 2.5% 미만이었고 달러 수요를 반영하는 가산금리는 0.7% 수준까지 상승하면서 달러 조달금리를 끌어올렸다. 연초에는 이 가산금리가 0.2% 수준이었다. 노무라증권의 나카지마 애널리스트는 “일본 은행들의 달러 조달금리가 내년 말 3.75%까지 오를 수 있다”고 전망했다.

문제는 이 같은 달러 조달금리 상승이 아시아 등 신흥국에 심각한 문제로 부상할 것이라는 점이다. 2008년 리먼브러더스 충격 이후 대외채무를 늘려온 신흥국은 신용도 저하와 달러의 미국 회귀 움직임이 뚜렷해지면 정부나 기업의 달러채 차환 시 급등한 금리로 위험에 처할 수 있다고 신문은 지적했다. 국제결제은행(BIS) 집계에 따르면 금융 부문을 제외한 신흥국의 달러 표시 부채 규모는 3조7,000억달러로 10년 전보다 2.3배 증가했다.

미 국채금리 급등에 대한 우려는 9년 넘는 최장기 강세장(bull market)을 이어가고 있는 미 증시에도 불안감을 드리운다. 월스트리트저널(WSJ)은 경제 호조가 통상 증시에 호재가 되더라도 현재와 같은 미국 국채금리 상승세는 투자가들이 국채보다 위험자산으로 꼽히는 주식과 회사채 등으로 옮겨가기 때문에 주식시장의 발목을 잡는 ‘티핑포인트’가 될 수 있다고 지적했다. 공화당의 론 폴 전 하원의원도 CNBC에 출연해 “미 증시가 50% 이상 폭락할 수 있다”며 “우리는 인류사상 최대의 거품을 겪고 있다”고 경고했다.