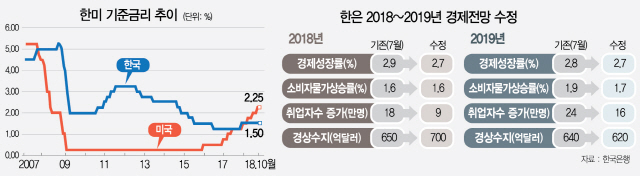

한국은행이 18일 기준금리를 동결하며 오는 11월에 금리를 올리겠다는 강력한 신호를 보냈다. 금리 동결과 인상요인이 팽팽하게 맞섰던 만큼 ‘금리 인상 소수의견’도 2명이나 나올 정도로 동결 과정은 쉽지 않았다. 그나마 올해는 11월 금융통화위원회에서 금리를 인상하면 미국의 올해 금리정책에 맞대응할 수 있고 수출도 호조여서 선택의 여력이 있지만 문제는 내년이다. 미국이 세네 차례 금리 인상을 예고한 가운데 내년의 우리 경제상황은 경기를 떠받치는 반도체는 물론 자동차·정보기술(IT) 등에 대한 전망이 어둡다. 미중 무역전쟁 격화에 대한 대응도 벅차다. 금리를 미국과 같은 속도로 올릴 여력이 없다. 한미 금리 차이 때문에 떠밀리듯 인상할 경우 황새 따라가는 뱁새 꼴이 날 수 있다.

◇대외여건·정부 압력에 11개월째 ‘동결’=급속히 불어나는 가계부채와 부동산 투기수요 같은 금융 불균형 확대는 이번 금리 인상을 재촉하는 가장 큰 요인으로 꼽혔다. 이주열 한은 총재도 수차례 ‘완화의 정도를 줄여나가야 한다’는 신호를 시장에 보내왔다. 그러나 하반기 들어 고용쇼크가 더욱 극심해지고 경제전망이 일제히 비관적으로 바뀌며 분위기가 달라졌다. 특히 한은이 경제성장률 전망을 하향 조정할 것으로 알려지며 동시에 금리를 올리는 상반된 행동에 나서지 않을 것이라는 예상에 무게가 실렸다. 이낙연 국무총리 등 정부로부터 금리 인상 압박이 가해지면서 한은의 독립성 문제까지 도마 위에 오른 점도 10월 동결 기대를 높였다. 이 총재가 “대외여건 불확실성이 한층 높아졌다”며 금리 동결 이유를 제시했지만 이런 주변 환경이 금리를 묶었다는 평가가 나오는 이유다.

◇소수의견 2명, 짙어진 11월 인상 예고=이달 금통위는 ‘동결’을 외쳤지만, 시장은 ‘11월 인상’으로 받아들이는 분위기다. 이번 금통위에서는 이일형·고승범 금통위원이 0.25%포인트 인상 소수의견을 냈다. 지난 7월과 8월 이일형 위원 1명만 인상 소수의견을 내다 이번에는 2명으로 늘어난 것이다. 지난해 10월 금통위에서 인상 소수의견이 나온 뒤 11월 기준금리를 연 1.25%에서 1.50%로 올렸듯 11월 인상 가능성이 매우 높아진 셈이다.

금통위 의결문 곳곳에도 인상 의지가 담겼다. 한은은 “앞으로 성장과 물가 흐름을 면밀히 점검하며 완화 정도 조정 여부를 판단해나갈 것”이라고 말했다. 그동안 계속 들어 있던 ‘신중히 판단’이라는 문구가 빠졌다. 이 총재는 이날 역시 “금융 불균형 위험이 계속 커지고 있다. 가계부채 증가율을 더 낮춰야 한다”며 매파적 신호를 보냈다. 또 “성장세가 잠재 수준을 유지하고 물가 상승률이 목표에 가까운 정도라면 금융 안정에 더 유의해야 한다는 입장을 전에도 밝혔는데, 그럴 단계가 가까워 진 것이 사실”이라고 밝혔다.

◇미국, 내년에 더 올리는데 한국 진퇴양난=진짜 문제는 내년이다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 17일(현지시간) 공개한 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 보면 연준 위원들은 점진적 기준금리 인상 기조 의지를 밝혔다. 앞서 연준은 9월 내년에는 세 차례, 2020년에는 한 차례 금리 인상이 있을 것으로 전망했는데 인상의지를 재차 강조한 셈이다. 지금 당장은 한미 간 금리 차에 따른 자본유출 우려는 없지만, 현재 0.75%포인트인 금리 차가 1%를 넘어 최대 1.75%포인트까지 벌어지면 상황은 달라진다. 한국 역시 추격 금리 인상이 불가피하다는 얘기다. 그러나 한은이 이날 내년 성장률을 2.8%에서 2.7%로, 취업자 증가 폭은 24만명에서 16만명으로 줄였듯 내년에는 최소한 경기만 보면 금리를 올릴 수 없는 형편이다. 물가상승률 전망도 1.9%에서 1.7% 낮춰 이 역시 인상과는 반대로 가고있다. 한은으로서는 미국을 보면 금리를 올리고 싶지만 나라 안을 보면 그럴 수 없는 상황인 셈이다. 김학균 신영증권 리서치센터장은 “한국과 미국 간 금리 차가 더 벌어져도 한국의 흑자 기조상 환율 매력 때문에 외국자금이 바로 이탈하지는 않을 것”이라며 “현재 내수여건을 보면 최대한 금리를 올리지 않고 버티는 게 바람직하다”고 설명했다.

/김능현·임진혁기자 liberal@sedaily.com