“부끄러움을 아는 것은 부끄러움이 아니야. 부끄러움을 모르는 것이 부끄러운 것이지.”

이준익 감독의 영화 ‘동주’(2016년)에서 정지용 시인은 일본 유학을 앞두고 마음속 고뇌를 털어놓는 윤동주에게 이렇게 말한다. 자신이 그토록 존경했던 스승으로부터 한 가닥 위안을 얻고서도 유학을 위해 창씨개명을 받아들일 수밖에 없는 수치심은 좀처럼 수그러들지 않았다. 청년 윤동주는 결국 1942년 4월 ‘히라누마 도오주’라는 이름으로 창씨개명을 하고 일본 도쿄의 릿쿄대에 입학했다. 온순하고 여린 성품의 청년이 당시 느꼈던 모욕감과 비애는 개명 직전에 쓴 시인 ‘참회록’에 절절히 나타나 있다.

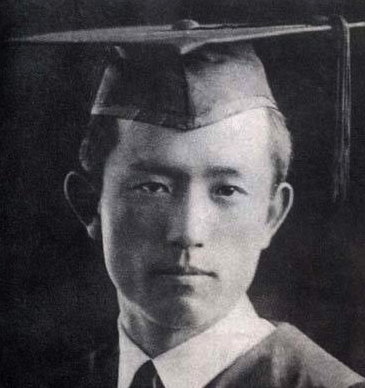

영화 ‘동주’가 제대로 묘사했듯 한국인이 가장 사랑하는 시인이자 대표적인 민족 시인인 윤동주(1917~1945·사진)의 짧은 생애를 관통하는 키워드는 ‘부끄러움’이었다. 윤동주는 항일 투쟁을 위해 독립운동에 전념한 동갑내기 사촌인 송몽규를 보면서 골방에 틀어박혀 시어(詩語)나 만지작거리는 자신의 모습을 자책했다. 그러나 각자에게 부여된 사명과 걷는 길이 달랐을 뿐 일제의 탄압에 맞서 조국의 해방을 간절히 바라는 마음은 동주도 몽규도 마찬가지였다. 대표작인 ‘서시’에 나오는 시구처럼 ‘죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼이 없기를’ 기원하고 이런 염원을 주옥같은 시편에 담아냈던 윤동주는 일본으로 건너간 지 1년여 뒤인 1943년 7월 사상범의 혐의를 뒤집어쓰고 체포됐다. 2년형을 선고받은 그는 후쿠오카 형무소에서 생체 실험을 당하다가 옥사했다.

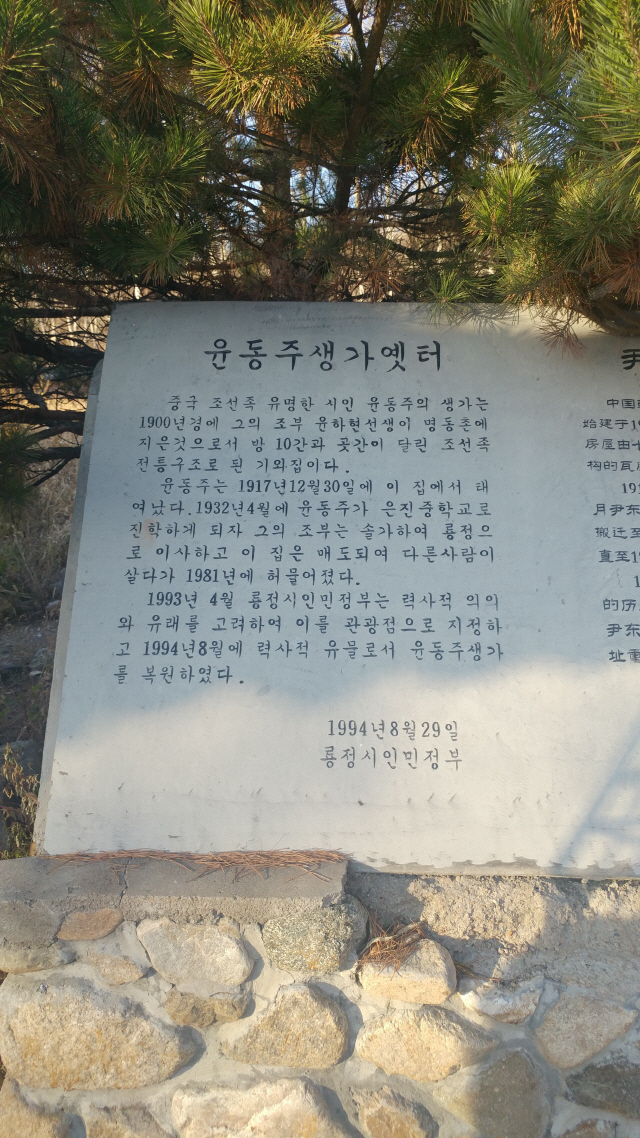

이렇게 섬세하고 예민한 감수성으로 민족의 아픔을 노래했던 윤동주는 북간도 지역인 중국 지린성 룽징시에서 태어났다. 현재 옌볜조선족자치주에 속하는 룽징시의 ‘명동촌(明東村)’에 가면 윤동주의 생가를 만날 수 있다. 명동촌은 1899~1900년 윤동주의 조부인 윤하현을 비롯해 재력 있고 학식 높은 유학자들이 낡고 부패한 조선을 벗어나 우리 민족의 밝은 미래를 도모하기 위해 중국 땅에 모이면서 만들어진 마을이다. 명동(明東)이라는 이름에 담긴 뜻 역시 동쪽, 즉 조선을 밝힌다는 의미였다.

하지만 막상 일본 제국주의에 뜨거운 예술혼으로 저항했던 민족 시인의 숨결을 느끼고자 했던 기대는 명동촌에 들어서는 순간 무참히 깨졌다. 생가 입구에 떡하니 자리 잡고 있는 비석은 윤동주를 ‘중국 조선족 애국 시인’이라고 소개하고 있었다. 중국 정부는 명동촌을 ‘옌볜조선족자치주 중점 문물 보호단위’로 지정해 관리하고 있는데 지난 1994년 생가를 복원하면서 이런 문구를 비석에 새겨넣었다고 한다. 시인이 출생한 지역은 지린성이 맞지만, 역사적으로 한참 뒤에 만들어진 개념인 ‘조선족’이라는 수식어를 갖다 붙이면서 마치 윤동주의 국적이 중국인 것처럼 사실을 왜곡하고 있는 셈이다. 자국 영토에서 벌어진 일을 자국 역사에 편입하려는 ‘동북공정’ 프로젝트의 그림자가 문화·예술 분야까지 전방위로 뻗치는 모습을 보는 것 같아 섬뜩했다. 국내 역사학계와 문학계는 윤동주를 중국의 애국 시인으로 포장하는 것에 줄기차게 반발하고 있지만 중국 정부는 이들의 목소리를 들은 체도 않고 있다.

복잡한 심경을 안고 윤동주 생가를 빠져나와 천천히 몇 걸음을 옮기자 이내 기념관으로 새롭게 꾸민 명동학교 옛터가 나왔다. 명동학교는 윤동주의 외삼촌이었던 독립운동가 김약연이 1908년 4월 건립한 교육 기관으로 윤동주·송몽규를 비롯해 문익환·나운규 등 역사 속의 걸출한 인물을 숱하게 배출했다. 이와 함께 1909년 6월 설립 이후 독립운동가들을 중심으로 기독교 신앙의 산파 역할을 한 명동교회는 ‘명동역사전시관’으로 바뀌어 선조들이 남긴 자취를 더듬고 있다. 현재 윤동주 생가를 관리하고 있는 송길연(63) 전 명동촌장은 “일본군은 독립의지를 고취하는 명동학교에 세 차례나 불을 지를 정도로 이곳을 눈엣가시로 여겼다”며 “명동학교 졸업생의 99%는 독립운동에 투신했다고 보면 된다”고 설명했다. /글·사진(룽징)=나윤석기자 nagija@sedaily.com