코오롱(현 코오롱인더스트리)의 경북 구미공장. 지금은 10년째 무분규를 이어가는 ‘노사 상생’의 상징적인 사업장이지만 불과 14년 전만 해도 노사관계가 최악으로 치달았던 곳이었다. 지난 2004년 노조는 생산시설 철수에 두 달여 간 파업을 벌였고 직장폐쇄까지 단행됐다. 하지만 계속되는 파업에 근로자들도 위기를 느끼게 됐고 결국 노조는 2007년 민주노총을 탈퇴하면서 회사와 ‘항구적 무분규’를 선언했다. 노사관계가 회복되자 코오롱의 경쟁력은 단기간에 회복됐다. 노사갈등이 본격화하기 전인 2002년 1,100억원 정도였던 코오롱의 영업이익은 2006년까지 200억~300억원 정도에 불과했지만 2008년에는 1,251억원으로 단숨에 이전 수준을 넘어섰다.

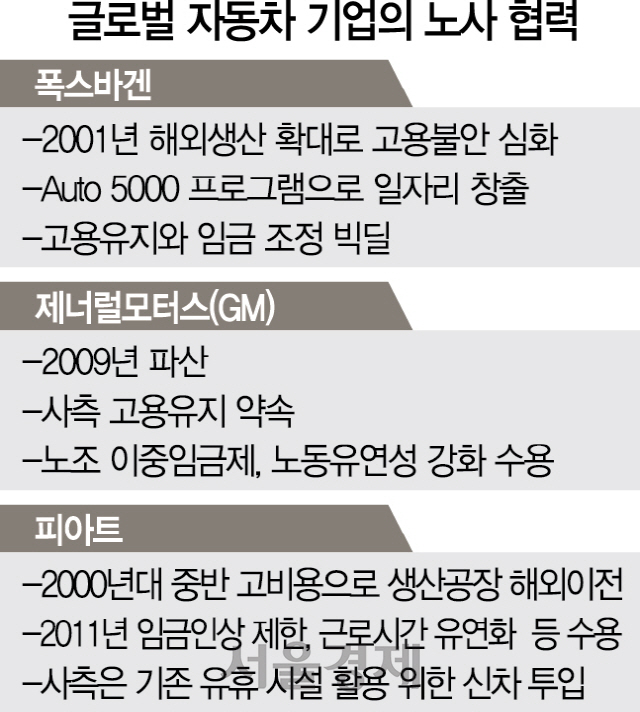

한국뿐만 아니다. 1990년과 2000년대 불어닥친 불황으로 파산의 위기를 넘어선 글로벌 자동차 기업들의 부활에도 협력적 노사관계가 있었다. 폭스바겐은 1990년대와 2000년대 두 번의 경영 위기를 맞았다. 일본과 한국 자동차 기업이 부상하면서 경쟁이 심화된 상황에서 높은 임금 등으로 인한 고비용 구조가 폭스바겐의 위기를 심화시켰다. 노조는 경영진을 탓하기에 앞서 스스로의 이익을 내려놓음으로써 위기 극복에 동참했다. 특히 2001년에는 현재 민주노총이 극렬하게 반대하고 있는 ‘광주형 일자리’의 원형인 ‘Auto 5000’이라는 신공장 프로그램을 노조가 받아들이면서 고비용 구조를 극복해 나갔다. ‘Auto 5000’은 기존 공장보다 임금수준이 20% 낮은 신공장으로 이와 함께 노조는 목표생산성 달성에 따른 차등 임금제 등도 받아들였다.

파산까지 겪었던 GM은 더욱 극적이었다. 2009년 GM은 생산직 근로자의 12%에 해당하는 7,500명을 해고했다. 하지만 노조는 2015년까지 파업금지와 저임금 신규 근로자 채용 비율을 확대하고 임금동결, 생계비·학자금 지급 중단, 유급휴가 축소 등 노조로서는 도저히 받아들일 수 없는 내용에 합의했다. 기업이 망하면 노동자 역시 설 자리를 잃게 된다는 위기의식 때문이었다. 노조의 양보를 통해 경쟁력을 회복한 GM은 2009년 119만대로 연간 생산량이 떨어졌지만 2016년 기준 241만대까지 회복했다. 국내 완성차 업체의 한 관계자는 “현대차 노조가 저토록 강성 일변도인 것은 한번도 위기를 겪지 않았기 때문”이라며 “현대차가 망하면 국내 자동차 산업과 경제가 무너질 수 있다는 위기감을 노조는 오히려 볼모로 잡고 있는 모습”이라고 지적했다.

더 큰 문제는 노사 관계가 악화된 후 회복된다고 하더라도 기업이 제자리를 찾기까지는 적지 않은 시간이 걸린다는 점이다. 노조의 파업으로 1년 가까이 직장폐쇄를 경험했던 한 중소기업 관계자는 “직장폐쇄를 겪으면서 기존 거래처와의 관계는 대부분 단절됐다”며 “최근 노사 관계는 정상화됐지만 새로 물량을 받기가 쉽지 않고 또 물량을 달라고도 말할 수 없는 처지”라고 말했다.

이런 이유로 최근 일부 대기업 노조는 기존의 강성 기조에서 한발 물러나 새로운 협력관계를 모색하는 모습을 보이고 있다. 대표적인 곳이 SK이노베이션이다. SK이노베이션 노조는 지난해 앞으로 임금인상률을 물가 상승률에 연동시키고 현대판 ‘음서제’로 불리던 조합원 자녀 우선 채용 조항을 단체협약에서 삭제했다. 한 기업 관계자는 “SK이노베이션 노조 역시 이전에는 ‘강성’으로 불리던 노조 중 하나였다”며 “사측과의 불필요한 대립으로 인한 피해는 노동자들도 입을 수밖에 없다고 생각했기 때문”이라고 설명했다.