민주노총이 기세 좋게 전국 총파업의 시작을 알린 21일 오후. 현대자동차 울산공장은 여느 때와 다름없이 근로의 손길만 분주했다. 현대차 노조는 민주노총 내 최대 산업별 노조인 금속노조의 일원이지만 이날 총파업에는 노조 간부 등 일부만 참여했다. 그나마도 근무 교대나 퇴근 전 2시간을 이용해 외부 집회에 참여하는 정도다. 업계의 한 관계자는 “사업장 내부에서도 떠들썩한 행사가 이어졌던 과거와 비교하면 파업 열기는 놀랄 만큼 시들하다”고 전했다.

얼마 전 민주노총 계열의 새 노조가 출범한 포스코는 이날 아예 파업에 참여하지 않았다. 포스코 노조 관계자는 “아직 출범 초기라 쟁의권을 확보하지 못했다”며 “포스코 직원들은 일상적으로 근로에 임하고 있다”고 말했다.

민주노총은 이날 오후부터 서울 여의도 국회의사당을 비롯한 전국 14곳에서 집회를 열고 총파업을 시작했다. 민주노총이 기대한 집회 참여인원은 4만여명, 파업 참여인원은 16만명이었다. 하지만 고용노동부에 따르면 이날 실제 총파업 참여인원은 약 9만명으로 이마저도 현대·기아차 사업장 소속 인원이 전체의 85%를 차지할 정도로 편중이 심했다.

민주노총은 이명박·박근혜 전 정부의 고용노동행정에서 지적된 적폐청산과 국제노동기구(ILO) 핵심 협약을 토대로 한 노조할 권리의 보장, 탄력근로시간제 단위기간 확대 반대가 주요 목표다. 하지만 주요 사업장에서 체감하는 파업의 열기는 미지근하고 국민의 시선은 따갑다. 노동계 출신인 홍영표 더불어민주당 원내대표는 “주요 노동 현안을 대화로 해결하지 않고 끝내 파업을 선택한 것은 유감”이라며 “경제사회 주체의 중요한 구성원으로서 민주노총의 전향적인 태도 변화를 기대한다”고 호소했다. 자유한국당 소속 김학용 국회 환경노동위원장은 “고용세습 특권까지 누리는 민

주노총이 사회적 대화를 운운하는 모습에서 국민은 그들의 요구에 귀를 닫았다”며 민주노총을 ‘적폐세력’으로까지 규정했다.

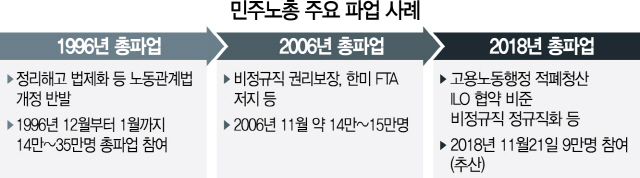

지난 1995년 출범한 민주노총의 총파업 열기는 해가 갈수록 시드는 모양새다. 1996년 말 정리해고 요건을 완화한 노동관계법 개정에 반발해 일어난 민주노총 총파업은 이듬해 1월까지 20여일간 진행됐다. 파업 참여인원도 1일 기준 14만명에서 최대 35만명을 웃돌 정도로 기세가 컸다. 하지만 2000년대 중반부터 총파업 참여인원은 10만명대로 줄어들고 참여도 저조해지는 형편이다. 노동계의 한 관계자는 “1990년대의 투쟁은 워낙 미약한 노동자 권리를 신장한다는 강력한 명분이 동력이 됐다”며 “2010년대 들어서는 노조원 사이에서도 파업에 대한 의문이 확산하고 있다”고 말했다.

이처럼 안팎의 싸늘한 시선에도 민주노총이 투쟁을 이어가는 상황에 대해 ‘소수 강경 투쟁파’가 파업을 주도하기 때문이라는 분석이 많다. 꼬리가 몸통을 흔드는 이른바 ‘왝 더 독(wag the dog)’ 현상이다. 2016년 말 기준 73만명이던 민주노총 조합원 수는 올해 11월 현재 약 84만명으로 급격히 늘었다. 이처럼 거대해진 민주노총을 10% 남짓한 소수파가 투쟁으로 몰고 간다는 지적이다. 민주노총은 크게 협상과 투쟁 전략을 병행하며 대중적 지지에 민감한 민족해방(NL) 계열의 국민파가 약 50% 이상의 영향력을 갖춘 것으로 평가된다. 이어 문성현·단병호 전 위원장과 심상정 정의당 의원 등 노총 창립 멤버가 주축이 된 중앙파가 약 30%를 점하고 있다. 여기에 한상균 전 민주노총 위원장 등을 비롯해 현장 투쟁을 고집하는 비타협적 현장파가 10%, 기타 정파가 10%씩 영향력을 나눠 가졌다는 것이 안팎의 분석이다.

이런 가운데 최근 국민파가 힘을 잃고 현장파가 득세하면서 민주노총을 파업으로 이끌었다는 시각이 많다. 특히 민주노총이 지난달 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회 참여를 결정하지 못한 것도 현장파 등 소수의 강경 세력이 김명환 현 위원장에 반대해 무산시켰다는 게 정설이다. 한 노동계 관계자는 “지난해 말 김 위원장이 선출된 것도 국민파가 확고한 지배력을 갖춘 바탕 위에 뽑은 게 아니라 정파 간 타협의 결과라는 지적이 우세하다”고 전했다.

투쟁 중심의 소수파가 주도하는 민주노총의 최근 투쟁은 노사 현안을 대화로 풀겠다는 정부의 의지를 꺾고 있다. 당장 경사노위는 민주노총이 불참하면서 반쪽짜리 노사정 기구로 22일 출범한다. 경영계가 요구하는 탄력근로제 단위기간 연내 확대도 물 건너갔다. 민주노총 산하 노조의 한 관계자는 “지도부의 방침대로 투쟁에 동참하고는 있지만 현장에서는 협상을 통해 ‘얻어낼 것은 얻어내고 양보할 것은 양보해야 하지 않느냐’는 분위기가 팽배하다”며 “총파업에 참여하지 않겠다는 노조원도 늘고 있다”고 말했다.