25일 국회와 자동차 업계에 따르면 27일 국회 국토교통위원회에서 처리할 예정인 교통법안 57개 가운데 자동차 리콜 관련 법안은 11개로 전체 법안의 20%나 된다. 대부분 법안이 늦장리콜 등에 대한 자료 제출 의무화 등 리콜 제도 개선에 중점을 두고 있다. 하지만 일부 법안은 현행법 체계를 무시하거나 과도한 기업의 책임을 요구하고 있어 업계의 반발이 커지고 있다.

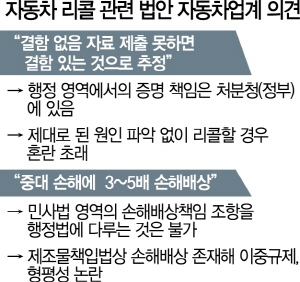

지난 1일 박순자 자유한국당 의원이 발의한 ‘자동차관리법 일부개정안’이 대표적이다. 법안은 제작사(기업)에 ‘자동차 결함이 없음을 입증하는 자료 제출 의무’를 규정하고 특히 자료를 제출하지 않을 경우 ‘결함이 있는 것으로 추정’해 강제리콜이 가능하도록 했다. 업계에서는 결함의 원인을 파악하고 리콜 등에 관한 모든 책임이 기업으로 넘어가게 된다는 우려가 높다. 법조계의 한 관계자는 “기업의 이익을 침해하는 처분이라면 증명책임은 정부에 있다는 게 행정법의 기본”이라며 “리콜 이행 여부에 따라 기업을 처벌하는 나라에서 증명책임까지 기업에 넘기는 것은 말이 안 된다”고 지적했다.

아울러 증명하지 못한 결함으로 국내에서 강제리콜을 실시하면 글로벌 시장에서 한국 기업들이 피해를 볼 수 있다. 예컨대 현재 국내 리콜 차량이 해외에 판매하는 차량과 같을 경우 해당 국가에 보고하도록 하는 경우가 많다. 해외에서 이유가 불분명해 리콜을 결정하지 못하는 상황에서 한국에서 입증하지 못한다는 이유로 강제리콜을 하게 되면 해당 국가에서도 리콜을 강제하는 일이 생길 수 있다.

징벌적 손해배상 조항도 문제가 있다는 지적이다. 무엇보다 이미 올해 4월부터 제조물책임법(PL)에서 손해배상 규모를 3배로 강화하기로 한 만큼 자동차 산업에만 손해배상을 3~5배로 강화하는 것은 형평성이 떨어지는데다 ‘이중규제’ 논란을 일으킬 수 있다.

업계에서는 리콜 제도를 뜯어고쳐야 한다고 입을 모은다. 특히 국내 리콜 기준을 더 명확하게 해야 한다는 지적이다. 미국은 도로교통안전국(NHTSA)에서 조종장치 파손, 액셀레이터 파손, 화재를 초래하는 배선 시스템 등 구체적인 결함 관련 예시를 들고 안전결함에 해당하지 않는 사례도 제시하고 있다.

하지만 국내에서는 ‘안전운행에 지장을 주는 등의 결함’으로 두루뭉술하게 규정돼 있다. 이 때문에 리콜 관련 분쟁이 더욱 심해지고 있다는 게 업계의 주장이다.

아울러 기업들이 결함을 조사하는 성능시험 대행자에게 자료를 제출하는 데 소극적인 것 역시 강제규정이 없어 문제라는 목소리가 적지 않다. 업계의 한 관계자는 “외국에는 일정 비율 이상 결함 신고가 발생할 경우 조사를 시작하는 등 기준이 분명하다”며 “징벌적 손해배상이나 제조사의 결함 증명책임과 같은 규제는 실제 자동차 결함 예방 등에 별 도움이 되지 못한다”고 지적했다.