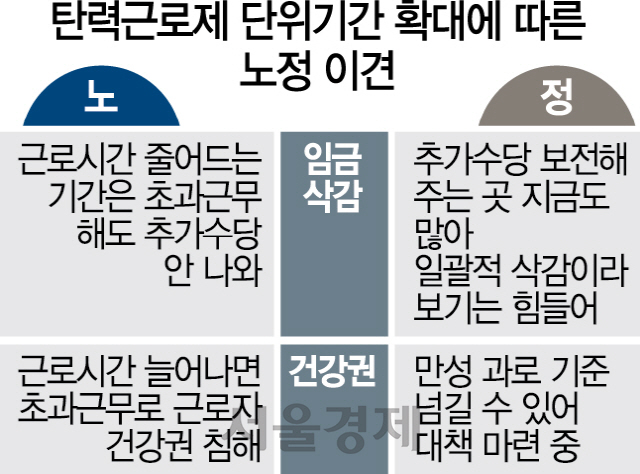

탄력근로제 단위기간 확대와 관련한 쟁점은 임금 삭감과 건강권이다. 건강권은 장시간 근로에 따라 근로자에게 휴식시간을 주어야 한다는 것으로 이견이 없지만 임금 삭감을 두고 노동계는 “초과 근무를 해도 추가 수당이 붙지 않아 임금이 줄어든다”고 주장하는 반면 고용노동부는 “일률적 삭감은 없다”며 맞서고 있다. 전문가들은 고용부의 주장이 더 설득력이 있다고 보고 있다.

26일 고용부에 따르면 정부는 탄력근로제 단위기간 확대에 따른 임금 보전 및 건강권 보호 대책에 대해 연구하고 있다. 임금 삭감 문제는 한국노총이 탄력근로제 확대에 따른 제도 개선 필요성으로 꼽은 주된 근거다. 노동시간 단축에 따른 ‘주52시간근무제’는 소정 근로 주 40시간, 연장 근로 12시간으로 연장 근로의 경우 통상임금의 50% 수당을 추가로 지급하게 규정하고 있다.

탄력근로제의 경우 특정 기간의 주당 근로시간을 늘리되 나머지 기간의 소정 근로시간을 줄이는 것이다. 한국노총은 탄력근로제 단위기간이 확대 시행되면 연장 근로를 해도 추가 수당을 받을 수 없다고 본다.

예를 들어 시급 1만원을 받는 노동자가 6개월(26주) 단위의 탄력근로제를 한다면 전반 13주의 주당 소정 노동시간은 52시간, 후반 13주는 28시간을 근무해 법정 노동시간인 주 40시간을 맞출 수 있다. 이 경우 노동자는 1,040시간(13x52+13x28)을 근무했으므로 6개월 임금으로 1,040만원을 받게 된다. 반면 똑같은 조건에서 탄력근로제가 적용되지 않는다면 전반 13주의 주당 노동시간은 법정 노동시간(40시간)을 넘어 12시간의 연장 근로를 했기 때문에 추가 수당이 붙는다. 이를 계산하면 13주 동안 78만원의 임금을 더 줘야 한다. 6개월 단위 탄력근로제를 할 경우 총임금의 7%를 손해 보는 셈이다.

고용부는 임금의 일률적 감소는 없다고 본다. 소정 근무시간을 넘는 시간을 연장 근무로 보면 모든 경우 수당을 지급해야 한다고 볼 수 있기 때문이다. 고용부의 한 관계자는 “상황에 따라서 임금이 줄 수도 있지만 아닐 수도 있다”며 “탄력근로제를 3개월 단위로 실행하는 지금도 임금을 보전해주는 경우가 제법 있다”고 설명했다. 결국 주52시간근무제를 일괄적으로 해석했기 때문에 나오는 오해라는 것이다. 조동근 명지대 경제학과 명예교수는 “노사가 근로시간을 정산해 임금을 보전하는 방향을 찾으면 된다”고 말했다.

다만 탄력근로제 단위기간 확대에 따른 건강권 보장은 고용부에서도 필요성을 인정하고 있다. 고용부는 근로시간이 12주 연속 평균 60시간을 넘기면 만성 과로 기준으로 보고 있는데 탄력근로제가 확대될 경우 이 기준을 초과할 가능성이 높기 때문이다. 권혁 부산대 법학전문대학원 교수는 “탄력근로제가 (업종별 특성을 간과하고) 지나치게 획일적으로 규정돼 있어 유연성이 필요하지만 근로자의 건강권을 침해해서는 안 된다”며 “산업 속성에 기초해 유연성을 주되 건강권과 조화시켜야 한다”고 지적했다. 전문가들 사이에서는 초과 근무에 따른 근로자의 스트레스 정도를 파악해 적당한 휴식을 주는 ‘스트레스체크제’ 등이 거론되고 있다.