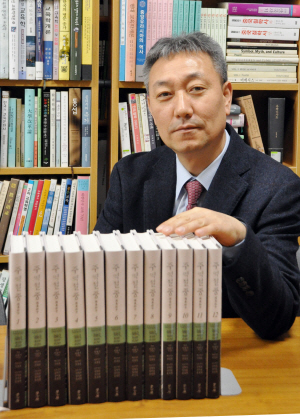

“동양사상의 최고 위치에 있는 ≪주역(周易)≫’이 중국의 한(漢)나라 이후 시대별로 이해하는 방식이 어떻게 달랐는지 그 원리적 차원에서 비교할 수 있는 근거가 될 것입니다. 아울러 오늘을 살아가는 현대인의 삶에 활기를 불어넣을 수 있는 원리 원칙들, 새로운 아이디어를 양산하는데 힌트를 주며 사고의 지평을 넓히는 발판이 될 것입니다.” ≪주역≫ 주석의 결정판인 ≪주역절중≫(도서출판 학고방 펴냄, 총 12권)을 3년여에 걸쳐 국내 최초로 완역한 신창호(사진) 고려대 교육학과 교수는 26일 12권의 방대한 분량의 연구 성과를 해석해 낸 의미를 이같이 말했다.

≪주역절중≫은 한대(漢代)에서 명대(明代)에 이르기까지, 주희(朱熹; 朱子)를 비롯한 최고의 ≪주역≫ 연구가들이 주석한 저작 가운데 핵심을 골라 조리 있게 편집한 ≪주역≫ 학술의 결정판이다. 1715년 청나라 강희제(康熙帝)가 이광지(李光地, 1642~1718)에게 총괄책임의 칙명을 내려 3년(1713~1715)에 걸쳐 완성한 ≪어찬주역절중(御纂周易折中)≫을 한글로 번역한 것이다. 2015년 한국연구재단 ‘명저번역 연구’ 지원을 받아, 신창호 교수의 책임 하에 김학목(고려대 연구교수)·심의용(숭실대 H.K 연구교수)·윤원현(전 고려대 연구교수) 등 동양철학 전문가 4명이 이룬 성과다.

≪주역절중≫은 무엇보다도 주희의 견해를 기본으로, 그간 경(經)과 전(傳)이 분리되어 있던 ≪주역≫고본(古本)의 체제를 회복했고, 주희의 주역관을 근거로 의리학(義理學)과 상수학(象數學)을 망라하는 다양한 학설을 폭넓게 해석하여, 의리에 국한되었던 ≪주역전의대전(周易傳義大全)≫의 결점을 보완하였다는데 큰 의미가 있다. 즉 정주(程朱)의 뜻을 존중하면서도 그와 다른 주장들을 심도 있게 분석하고 검토하여 절충하고 있는 저작이다. 특히 이번에 출간된 ≪주역절중≫에는 원본에 없는 <인명사전>을 추가했으며, 원전의 출처를 찾아 명시하고 상세하면서도 방대한 주해 작업을 거쳐 향후 ≪주역≫ 연구의 학술적 토대를 마련한 것으로 평가된다.

신 교수는 “주역절중은 1715년 청나라에서 간행된 후, 8년이 지난 1723년에 조선으로 전해져, 성호 이익(星湖 李瀷)·하빈 신후담(河濱 愼後聃) 등 당대 최고의 유학자들에게 영향을 미쳤다. 하지만 당시까지만 해도 조선의 사상가들에게 ≪주역≫ 연구는 주자학에 매몰되어 있었기에, 정자나 주자 이외의 ≪주역≫ 연구 성과에는 큰 관심이 없었고, 그 만큼 깊이 연구되지 못해 <본의>나 <정전>의 범위를 쉽게 넘지 못했다”면서 “이 책은 정주학 중심의 ≪주역전의≫를 넘어 한(漢)·진(晉)·수(隋)·당(唐)·송(宋)·원(元)·명(明) 등 중국 역대의 ≪주역≫ 사상이 시대별로 어떻게 인식되고 해석되었는지 그 차이를 비교하여 검토할 수 있다. 다양한 역학 사상을 통해 ≪주역≫ 연구에 활력을 불어 넣어줄 수 있을 것”이라고 강조했다. 그는 이어 “중국의 역대 ≪주역≫ 이해가 시대별로 다르고, 그 사상의 체계가 어떠한 차이를 드러내는지 이해하고 해석하는 작업을 선뜻 시도하기 어려웠기에, 지금까지 국내에서 ≪주역절중≫이 번역되지 않았던 것으로 생각된다”고 덧붙였다.

원래 점복서(占卜書)인 ≪주역≫이 첨단과학기술의 시대에 어떤 의미를 지닐 수 있는지에 대해 묻자, 신 교수는 “≪주역절중≫<계사상전>의 주석에도 등장하지만, 고대 사회에 사람들이 순수하고 풍속이 소박한 시기, 즉 세상에 지식이 지금처럼 다양하지 않을 때 주역은 인간 삶의 문제를 해결하기 위한 방편이자 지혜였다”면서 “주역은 우주자연의 이치와 인간 사회의 법칙이 녹아 있는, 사유와 실천이 융복합적으로 담보되어 있는 집단 지성들의 저술로 동양인의 삶에 깊이 스며들어 있다”고 설명했다.

그는 음양(陰陽)의 원리를 예로 들어 설명을 이어갔다. “음양은 플러스(+)와 마이너스(-), 남성성과 여성성, 강한 것과 부드러운 것 등이 동시에 녹아 있습니다. 3,000여년이 지난 오늘날에도, 동양인의 경우 음양이라는 큰 시스템으로 세상을 개략적으로 이해하는 데는 불편함이 없는 것처럼 보입니다. 그 이유는 오랜 세월동안 우리의 사상적 DNA에 뿌리내리고 있는 삶의 철학이기 때문입니다. ≪주역≫은 ‘변화(變化)’를 기본 원리로 우주 자연 질서와 인간 사회 법칙을 끊임없이 변주(變奏)하며, 우주적 삶의 기준을 구가하는 저작물입니다. 다양하고 복합적인 해석이 가능하기에, 시대별로 그 이해와 해석이 다르다는 것은 그 만큼 응용할 수 있는 폭과 깊이가 개방적이라는 것이기도 하지요.” 4차 산업혁명 시대에 주역이야말로 무궁무진한 변주가 가능하다는 것이 그의 해석이다. 신 교수는 “주역의 기본 원리인 음양이 0과 1로 이루어진 디지털 시대의 언어와 맥이 닿아있다”면서 “주역의 괘는 음양을 근거로 하는 굳셈과 부드러움, 즉 닫힘과 열림이라는 두 가지 특성으로 64괘를 이루고 있는데, 현대인의 삶이 첨단과학 기술문명을 비롯한 다양한 변화의 소용돌이에 휘말려 들어 있어, 주역에 담긴 변화의 원리와 그에 따른 인간의 덕행(德行) 문제를 깊이 고민하며 삶의 원리 차원에서 주역의 내용을 고민하며 응용할 필요가 있다”고 강조했다. 그는 이어 “중국 한나라부터 수당 시대, 원나라 명나라에 이르기까지 다양한 주역 해설과 이해를 하나의 밑천으로 응용하면, 과학기술문명 시대에 다차원적 사고의 지평을 헤쳐 나가는 데 도움을 줄 것”이라면서, “특히 주역은 ‘이현령비현령(耳懸鈴鼻懸鈴: 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이)’이라는 표현으로 대변되듯이 다양하고 복합적인 해석의 지평을 열고 있는 만큼, 우주 자연과 인간사회에 관한 심오하고 의미심장한 세계를 펼치며 사유와 행위의 지평을 확장하는 데 기여한다”고 설명했다.

≪주역절중≫ 역주를 계기로, 이 저술의 쓰임새에 대한 질문에 신 교수는 “주역을 비롯하여 동양학을 공부하는 학자에게는 시대별로 다양한 방식으로 해석된 주역 이해의 단서를 제공하여 이를 바탕으로 융복합적으로 사유하고 시대에 맞게 적용하고 변용하여 탐구하는데 도움이 될 것”이라면서 “특히 주역절중 연구를 통해 한쪽에 편중되지 않고 다양한 시대에 걸쳐 해석된 내용을 바탕으로 주역에 관한 올바른 시각을 갖고 스스로 해설할 수 있는 학자들이 많이 나왔으면 하는 바람”이라고 말했다. 그는 이어 “최근 인문학에 대한 관심이 깊어지고 복잡한 시대에 삶의 지혜를 고전에서 얻으려는 사람들이 늘고 있는 만큼, 우주의 원리와 인간 사회의 법칙을 이해하려는 인문학도, 사회과학도, 또는 일반인들은 물론, 자연과학이나 예술 분야에 이르기까지 응용할 수 있는 원전이 되기를 바란다”고 기대했다./글·사진=장선화 백상경제연구원 연구위원