에마뉘엘 마크롱 대통령 취임 이후 철도개혁·연금삭감을 밀어붙였던 프랑스 정부가 유류세 추가 인상 계획을 6개월 연기했다. 지난주 말 유류세 인상과 부자감세 정책에 반대하는 대규모 시위가 발생한 지 사흘 만에 내린 결정이다. 정부 지지율 추락에도 원칙주의를 고수했던 마크롱 정부가 대규모 폭력시위 사태를 겪으며 ‘유턴’을 택한 모습이다.

에두아르 필리프 총리는 4일 대국민 담화에서 내년 1월로 예정됐던 유류세 추가 인상 및 자동차 배기가스 규제 강화 시점을 6개월 늦춘다고 밝혔다. 전기·가스 등 공공요금도 내년 5월까지 동결한다. 필리프 총리는 “그 어떤 세금도 나라의 통합을 위험에 빠뜨릴 만큼 중요하지 않다. 폭력사태를 끝내야 한다”고 강조했다.

이번 결정은 7만5,000여명이 지난 1일 전국적으로 반정부 시위에 가담한 뒤 나온 조치다. 한 달 전 ‘노란 조끼’를 입은 일부 시민들이 정부의 유류세 및 공공요금 인상에 반대하는 시위를 벌인 것이 도화선이 되면서 반정부 시위가 수만명 규모로 불어났다. 지난주 말 벌어진 시위는 애초 평화적으로 열릴 예정이었지만 돌과 화염병을 든 일부 세력이 최루탄·연막탄을 소지한 경찰과 충돌하면서 결국 폭력사태로 번졌다. 경찰이 파리 샹젤리제 거리와 에투알 개선문 등 번화가에서 흉기를 소지한 집단을 진압하는 과정에서 80대 여성이 최루탄에 맞은 뒤 치료 중 사망했고 대혁명의 상징이던 마리안 조각상 얼굴이 파손됐다. AP통신에 따르면 시위로 파리에서만 412명이 연행되고 100여명이 부상당했다.

취임 후 굵직한 개혁정책을 밀어붙이며 ‘유럽의 스트롱맨’으로 불렸던 마크롱 대통령은 이번 시위대에도 강경한 입장으로 맞섰다. 1일 아르헨티나 부에노스아이레스 주요20개국(G20) 정상회의 폐막식에 참석한 마크롱 대통령은 기자회견에서 반정부 시위 관련 질문이 나오자 “폭력은 절대 용납하지 않겠다”며 불관용 원칙을 고수했으며 귀국 직후 시위 현장을 찾아 대책 마련에 나섰다. 프랑스 정부는 3주 전에도 “유류세 인상 방침을 굳건하게 지켜나가겠다”면서 완강하게 버텼다.

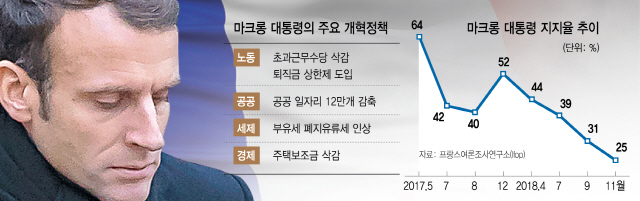

마크롱 대통령이 사흘 만에 입장을 바꾼 데는 최악으로 치닫는 지지율이 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 프랑스여론연구소(IFOP)에 따르면 지난해 5월 대통령에 취임한 직후 64%에 달했던 마크롱 대통령 지지율은 최근 25%로 취임 후 최저치로 떨어졌다. 여론조사 기업 해리스인터랙티브가 파리의 폭력시위 사태 다음날인 2일 긴급 설문조사를 진행한 결과 응답자의 72%가 ‘노란 조끼’ 운동을 지지한다고 답했고 90%는 정부의 조치들이 국민들의 기대에 미치지 못한다고 평가했다.

민심이 돌아선 후 정부의 긴급 처방책도 먹혀들지 않고 있다. 특히 마크롱 대통령이 부동산을 제외한 자산에 부과하던 부유세를 없애고 법인세를 삭감한 결과 주요 지지기반인 중산층 이하 유권자들 사이에서 ‘마크롱은 부자를 위한 대통령’이라는 인식이 급격히 확산됐다. 정부는 지난달 중순 노란 조끼 전국집회에 앞서 저소득층 자가용 운전자에 대한 세제 혜택을 늘리고 디젤차 교체 지원금 및 에너지 보조금 수혜 가구를 확대하겠다며 진화에 나섰지만 효과는 없었다. 곧이어 유류세 인상 폭과 시기를 국제유가와 연동해 조정하겠다고 추가 대책을 내놓았지만 민심은 여전히 싸늘했다.

마크롱 정부가 유류세 인상을 유예했지만 근본적인 대책은 아니어서 대규모 시위가 이어질 것이라는 전망이 나온다. 프랑스 일간 르몽드는 이날 사설에서 마크롱 대통령의 권위주의를 비판하면서 “통치방식을 근본적으로 바꾸지 않고서는 현 국면을 타개하기 어려울 것”이라고 지적했다.