3기 신도시 발표가 임박한 가운데 그린벨트(개발제한구역)에 뭉칫돈이 더 몰리고 있다. 11월 서울 지역 그린벨트 거래 면적이 지난 달 보다 30% 이상 늘었고, 경기도 역시 신도시 후보지로 거론되는 지역을 중심으로 거래가 활발히 이뤄지고 있다. 이에 맞춰 기획부동산도 기승을 부리고 있다.

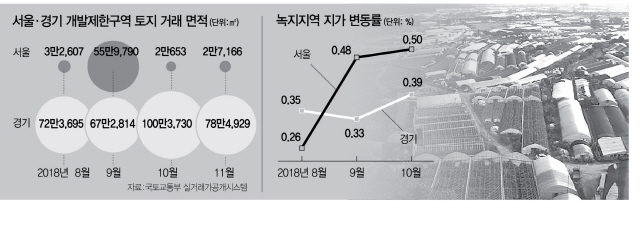

6일 국토교통부 실거래가 정보시스템에 따르면 11월 서울 지역에서 거래된 그린벨트 면적은 2만 7,165.72㎡로 지난 10월 2만 653.16㎡보다 31.5% 증가한 것으로 나타났다. 11월 전체 토지 거래면적(6만 5,523.54㎡)의 41.5%를 차지했다. 경기 지역 그린벨트 거래면적도 11월 78만 4,928.95㎡로 집계돼 10월(100만 3,730.11㎡)보다는 적지만 이미 지난 9월(67만 2,813.68㎡)을 넘어섰다.

서울 지역에서는 10월에 이어 구로구 궁동에서 거래가 집중적으로 이뤄졌다. 서울 전체 그린벨트 거래 56건 중 절반인 28건이 계약됐다. 이밖에 구로구 천왕동(5건), 강동구 둔촌동(3건), 서초구 우면동(2건) 등을 기록했다. 궁동의 Y공인 대표는 “수 만 평 규모의 그린벨트 땅을 찾는 투자자는 여전하다”고 분위기를 전했다. 서초구 신원동의 G공인 대표는 “우면산, 청계산 일대 그린벨트는 가격이 비싸서 성남시 상적동이나 금토동 쪽에 문의가 활발하다”며 “‘9·13대책’ 이후 현금은 있는데 주택은 투자할 곳이 없어서 땅이라도 사 놓겠다는 투자자들”이라고 설명했다.

경기지역은 3기 신도시 후보지로 물망이 오른 곳을 중심으로 거래량이 많았다. 11월 한 달간 성남시 금토동(62건), 광명시 하안동(47건), 화성시 남양읍 장전리(31건), 시흥시 군자동(25건), 하남시 항동(20건) 등에서 다수의 그린벨트가 거래됐다.

권대중 명지대 부동산학과 교수는 “신도시를 만든다는 소식이 전해진 이후 그린벨트도 수용돼 보상을 받을 것이란 기대 심리가 거래의 원인으로 보인다”며 “특히 현금이 풍부한 투자자들이 장기적 관점에서 그린벨트를 눈여겨 보는 것 같다”고 말했다.

이런 가운데 ‘지분 쪼개기’ 기획부동산이 의심되는 지분거래가 대부분이라 투자 피해를 우려하는 목소리도 커지고 있다. 광명시 하안동의 한 공인중개사는 “이미 수용될 땅은 매입해도 양도소득세를 내고 나면 손해이기 때문에 잘 아는 사람들은 지금 투자하지 않는다”고 말했다. 실제 서울 거래 중 지분 거래 비중이 78.6%, 경기는 80.8%에 달했다. 서울 및 경기권에서 가장 많이 거래된 구로구 궁동, 성남시 금토동, 광명시 하안동도 11월 수십 건의 거래 중 각 1건을 제외하고 모두 지분 거래다. 전문가들은 경매 업체를 사칭한 블로그나 다단계성 정보에 유의할 것을 당부했다.