“문제는 경제야” 추락하는 지지율

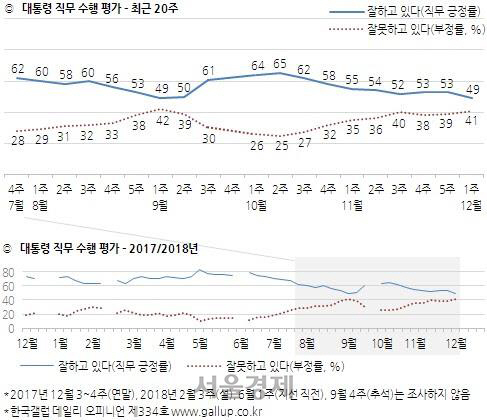

문재인 대통령의 국정지지도가 9월 초에 이어 두 번째로 40%대로 떨어졌습니다. 지난 7일 한국갤럽이 전국 성인 1,002명을 상대로 조사(95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트)한 문 대통령 직무수행에 대한 긍정평가는 전주보다 4%포인트 떨어진 49%였는데요. 49%는 문 대통령 취임 후 최저치입니다.

이유는 간단합니다. 바로 경제 문제입니다. 고용한파에 분배쇼크, 투자절벽으로 경제가 너무 어렵습니다. 북핵 문제를 슬기롭게 풀어가더라도 결국 먹고 사는 문제를 해결 못 하면 민심은 떠나게 돼 있습니다. 앞으로 40%를 넘어 30%까지 갈 날도 멀지 않았다는 전망(?)도 나오는 상황입니다. 특히 지지도 하락의 핵심엔 ‘이(20십대)·영(영남지역)·자(자영업자)’가 있다는데요. 과연 그 실체는 얼마나 될까요?

자영업자 73% “경제 나빠졌다”

서울경제신문이 국회 경제재정연구포럼(공동대표 김광림·장병완 의원)과 공동으로 실시한 ‘대국민 경제 인식조사’를 보면 문재인 정부 국정지지도 하락의 원인으로 꼽히는 ‘이(이십대)·영(영남)·자(자영업자)’의 불만이 곳곳에서 드러납니다. 한국리서치에 의뢰해 전국 만 19세 이상 성인남녀 500명을 대상으로 실시한 설문인데요. 조사는 지난달 29~30일 전화면접으로 이뤄졌고 95% 신뢰수준에 표본오차는 ±4.4%포인트이며 응답률은 11.5%입니다.

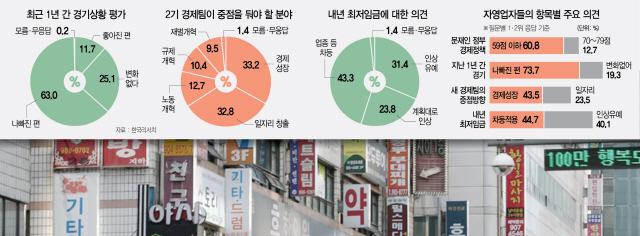

구체적으로 설문 응답자 중 자영업자들의 경우 지난 1년 동안의 경기상황을 두고 자영업자의 73.7%가 ‘나빠진 편’이라고 답했습니다. 직업별 응답 가운데 최고치인데요. 무직·퇴직자(65.7%)나 생산·기능·노무직(64.7%)에 비해서도 크게 높습니다. 실제 올 들어 10월까지 제조업과 도소매업·숙박음식업 평균 취업자는 지난해보다 16만3,700명이나 쪼그라들었습니다. 거꾸로 ‘좋아진 편’이라는 답은 자영업자가 6.1%로 전체 직종 중 가장 적었습니다. 지역별로는 부산·울산·경남(70.4%)과 대구·경북(66.7%) 같은 영남지역의 경기인식이 좋지 않았는데요. 광주·전라는 ‘나빠진 편’이라는 응답이 33.2%로 영남의 절반 수준이었습니다.

자영업자는 문재인 정부 경제정책에 대한 평가도 박했다. 자영업자 가운데 60.8%가 ‘59점 이하’를 줬네요. 부산·울산·경남은 낙제점을 준 비중이 61.8%로 강원·제주(70.8%)에 이어 2위였습니다. 20대인 19~29세는 ‘59점 이하’가 34.3%, ‘60~69점’이 18.0%로 ‘D’와 ‘F’가 52.3%로 절반을 넘었습니다. ‘C’인 70~79점까지 더하면 70.6%까지 오릅니다.

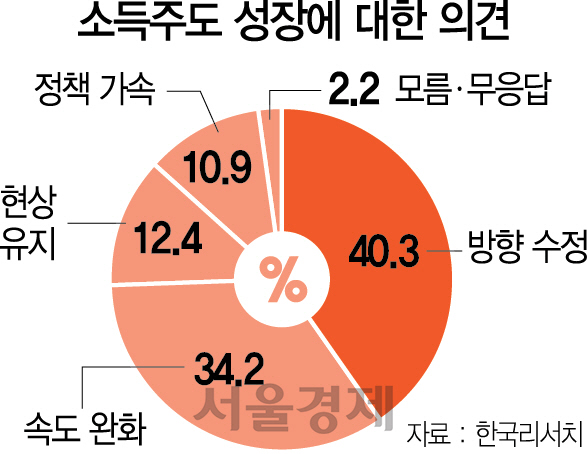

소득주도 성장 정책의 수정을 요구하는 목소리도 상대적으로 영남에서 많이 나왔는데요. 부산·울산·경남 거주 응답자의 50.1%, 대구·경북의 48.3%가 ‘부작용이 발생하고 있으므로 방향 수정’을 선택했습니다. 강원·제주(58.3%)를 빼면 가장 높은 수준인데요. 광주·전라는 20.1%, 인천·경기는 34.1%, 서울은 42.9%였습니다. 그만큼 20대, 영남, 자영업자의 삶이 팍팍하다는 뜻입니다.

소득주도성장 정책 수정해야

이유는 뭘까요. 응답자 전체로 보면 최근 1년 동안의 경기에 대해 ‘나빠진 편’이라는 응답(63.0%)이 ‘좋아진 편(11.7%)’의 5배를 넘었습니다. 그 결과 응답자의 40.3%가 소득주도 성장의 방향에 대해 ‘부작용이 있어 수정해야 한다’, 34.2%는 ‘속도를 완화해야 한다’고 답했습니다. 내년 최저임금 인상(올해 대비 10.9%)을 미루거나 업종별로 차등 적용해야 한다는 의견 역시 74%에 달했는데요.

2기 경제팀이 중점을 둬야 할 분야로는 ‘경제성장(33.2%)’과 ‘일자리 창출(32.8%)’이 ‘재벌개혁(9.5%)’을 크게 앞섰습니다.

이게 무슨 뜻입니다. 최저임금의 급격한 인상과 복지확대를 뼈대로 하는 소득주도성장 정책을 수정하거나 최소한 속도조절을 해야 한다는 뜻입니다. 비율로만 74.5%에 달합니다.

소득주도 성장의 경우 저소득층에서 반발이 더 컸다는 점도 주목할 부분입니다. 응답자 가운데 월 소득 201만~300만원 이하 가구의 48.3%, 200만원 이하의 47.8%가 소득주도 성장정책 수정을 요구했는데요. 급격한 최저임금 인상에 따른 일자리 쇼크 때문인 것으로 보인다. 반면 월소득 401~500만원은 35.1%, 500만원 이상은 36.0%가 정책 수정의 필요성을 제기했습니다. 김광림 국회 경제재정연구포럼 공동대표는 “여론조사를 통해 경제정책 방향의 수정을 요구하는 국민들의 생각이 확인됐다”며 “소득주도 성장의 속도와 방향성을 재검토하고 규제와 노동개혁 속도를 2~3배 높여야 할 것”이라고 강조했습니다.

국민연금 등 급격한 부담증가 안 돼

국민들이 또 신경 쓰는 것은 국민연금을 포함한 복지부담의 급격한 증가였습니다. 복지확대를 위한 추가 세금부담에 대해서는 ‘낼 의향이 없다’는 응답(전체 응답자 기준)이 36.0%로 가장 많았는데요. 직업별로는 주부(49.0%)와 자영업자(41.7%)의 반발이 컸습니다. 소득별로는 월소득 200만원 이하 가구의 반대(44.6%)가 가장 많았네요. 추가 납부할 생각이 없다는 이들에 이어 1년에 ‘5만원 미만’이 30.4%로 뒤를 이었고 10만원(20.8%), 20만원(6.4%) 순이었습니다. 어쩔 수 없이 세금을 더 내게 되면 한 달에 4,100원 정도(5만원 기준)가 적당하다는 얘기입니다.

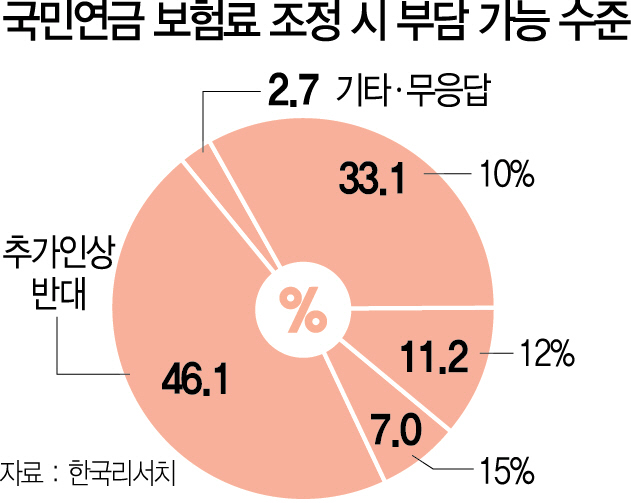

최근 이슈인 국민연금에 대해서는 더 단호했습니다. 국민의 62.0%는 국민연금 보험료 인상 주장에 ‘동의하지 않는다’고 밝혔는데요. ‘별로 동의하지 않는다’는 32.0%, ‘전혀 동의하지 않는다’는 30.0%였습니다. ‘동의한다’는 쪽은 ‘매우 동의한다(8.3%)’와 ‘대체로 동의한다(28.0%)’를 더해 36.3%였는데요.

연령별로 보면 젊은층과 노인층의 의견 차이가 뚜렷했습니다. 응답을 ‘동의’와 ‘미동의’로 구분하면 19~29세의 60.3%, 30~39세의 73.7%가 반대했는데요. 반면 60세 이상은 ‘미동의’가 52.0%에 그쳤습니다. 20~30대의 경우 보험료 인상에도 불구하고 향후 기금고갈과 소득대체율이 더 낮아질 것이라는 우려가 반영된 것으로 보입니다. 노인층은 상대적으로 연금개혁의 영향이 적기 때문이라는 해석이 가능합니다.

구체적인 인상안을 포함한 질문도 결과는 같았는데요. ‘추가인상 반대’가 46.1%로 압도적이었습니다. ‘10%로 인상’을 고른 이들은 33.1%로 두 번째였습니다. ‘12%(11.2%)’와 ‘15%(7.0%)’는 상대적으로 적었습니다. 직업별로는 자영업자들이 보험료 인상을 가장 많이 반대했는데요. 자영업자는 53.7%가 ‘추가인상 반대’를 선택했는데 이는 전체 업종 가운데 1위입니다. 보험료의 절반을 회사에서 대주는 직장인과 달리 이를 모두 부담해야 하는 지역가입자로서의 부담이 반영된 셈입니다. 주부(51.5%)와 생산·기능·노무직(47.4%), 판매·영업·서비스직(46.9%)도 보험료 인상을 바라지 않았습니다. 김광림 국회 재정경제연구포럼 공동대표는 “국민들이 노후 걱정을 하면서도 보험료 인상을 꺼리고 있다는 증거 아니겠느냐”며 “가계에 부담이 되지 않는 선에서 기금의 재정 건전성을 고려해 적정선을 찾아야 할 것”이라고 강조했습니다.

/세종=김영필기자 susopa@sedaily.com