“지난 2007년에 스티브 잡스가 아이폰을 들고 나왔을 때 세상 사람들이 다 놀랐죠. 아니 어떻게 저런 물건을 만들 수가 있지 하면서요. 지금 아들의 작품을 보는 제 기분이 그렇습니다. 이것을 만든 아이들이 다 스티브 잡스 같아요. 얘들아, 수고했다.”

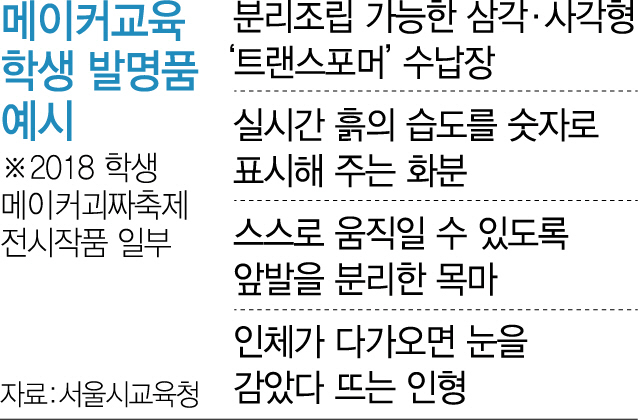

서울시교육청이 주최한 ‘2018 메이커 마라톤 대회’가 열린 10월 한 아버지가 아들이 만든 ‘트랜스포머 수납칸’을 들어 보이며 눈시울을 붉혔다. 서울 성사중학교 강민혁(15)군 등 4명이 2일 동안 꼬박 밤을 새워 완성한 이 수납칸은 정사각형과 정삼각형 모양으로 한쪽이 뚫려 있어 쌓는 방법에 따라 책상과 책장으로 자유롭게 변신할 수 있다. 아들 대신 수상소감을 밝힌 그는 “아들이 이런 것을 완성했다는 게 자랑스럽다”며 “평생 잊지 못할 경험이 될 것”이라고 말했다.

자신에게 필요한 물건을 자신이 상상한 그대로 구현해내는 학생들이 있다. 필요하다면 목재를 공수해오거나 딱 맞는 컴퓨터 칩을 수소문하는 노력도 아끼지 않는다. 엉뚱한 상상력은 누구도 상상하지 못한 기발한 작품이 된다. 우리말로는 발명가, 요샛말로는 ‘메이커’들이다.

메이커들은 DIY(Do It Yourself·취미로 물건 만들어보기) 운동에 영향을 받아 자신에게 필요한 물건을 직접 발명해내는 이들이다. 2005년부터 미국과 유럽에서 유행하기 시작해 지금은 전 세계 창업자들의 요람이 됐다. 메이커는 단순히 물건을 스스로 만들어보는 정도가 아니라 기발한 생각으로 자기 주변의 일상을 바꾸어나가고 문제를 스스로 해결한다는 의미를 포괄한다. 올해 무학여고 학생이 만든 ‘시각장애인을 위한 지하철 노선도’와 이태원초등학교 학생들이 꾸민 ‘즐거운 등굣길’을 보면 메이커 교육은 단순 발명교육을 넘어 주변 공동체를 변화시키는 ‘문제해결형 교육’에 가깝다고 볼 수 있다.

최근에는 메이커 교육과 고차원 기술이 만나 ‘사물인터넷(IoT)’을 만들어내면서 홍보 효과가 더 커졌다. 창작자의 머릿속에만 머물렀던 아이디어는 컴퓨터와 전자기기, 3차원 프린터를 만나 구체적으로 실현할 수 있게 됐다. 학생들이 10월 메이커 축제에서 선보인 블루투스 무드등과 습도조절 화분도 소형 컴퓨터칩 아두이노나 라즈베리파이를 플라스틱 물건에 접목해 만든 제품들이다. 당장 눈에 띄고 활용도가 높다 보니 기업 쪽에서 바로 ‘러브콜’을 보내는 경우도 심심찮다.

창업을 꿈꾸는 학생들은 크라우드펀딩 사이트를 통해 본격적으로 후원금을 받고 제품을 만들기도 한다. ‘깔창을 바꿔 신는 구두’나 ‘생리를 흡수하는 팬티’처럼 최근 시장에서 큰 호응을 얻은 발명품도 모두 메이커 크라우드펀딩 사이트를 거쳤다. 미국 학생들도 ‘킥스타터’라는 메이커 전문 크라우드펀딩 사이트를 통해 후원금을 받고 작품을 만든다. 오큘러스의 가상현실(VR) 헤드셋 리프트나 세계 최초 3차원 펜 ‘3두들러’도 킥스타터 후원을 받아 탄생한 제품들이다.

정부도 메이커 교육이 융합교육(STEAM)의 통로가 될 수 있다고 판단하고 발명전문가와 발명공간(메이커스페이스)을 제공하는 등 지원을 아끼지 않고 있다. 지난해 교육부와 과학기술정보통신부·중소벤처기업부가 350억원대 지원금을 댔고 각 시도교육청은 지역마다 발명지원센터를 만들고 메이커 교구를 일선 학교에 제공하고 있다.

그러나 한국에서는 치열한 입시 경쟁 탓에 공공기관이 투입한 예산 대비 학생들의 관심이 적은 상황이다. 서울시교육청이 올해 500개 학교에 지급한 3D 프린터와 3D 펜은 학생들의 대입 준비 탓에 교실 구석에서 외면받는 처지다. 서울 강남의 한 고교에서 3D 프린팅을 가르친다는 한 과학교사는 “그나마 교육청 행사가 있을 때는 생활기록부에 기록을 남기려는 학생들이 10여명 정도 오지만 평소에는 먼지만 앉는다”며 “학생들이 입시 때문에 너무 바쁘다 보니 사실상 발명 교육이 뒷전이 된다”고 전했다.

서울 강북의 한 여자고교 교사도 “과학에 관심 있는 학생들이 메이커 수업을 신청한다지만 자세히 살펴보면 사실상 학생부종합전형을 준비하는 입시생들”이라며 “취지는 좋지만 수혜자는 상위 10% 학생에 그친다”고 말했다. 구동법이 어려운 첨단기계들이 정부와 언론의 주요 관심 대상이 되다 보니 ‘난 못할 것’이라는 마음의 장벽도 높다고 이 교사는 설명했다.

메이커 교육 종사자들은 명확한 평가지표를 요구하는 현 입시제도 특성상 메이커 교육의 연착륙을 위해 정부와 교육자가 다각도로 노력해야 한다고 조언한다. 민성혜 메이커교육연구소장은 “메이커 교육의 핵심은 학생들이 정답이 없는 난제 속에서 자신만의 해결책을 찾는 과정 그 자체”라며 “적어도 메이커 현장에서만큼은 결과 중심의 상대평가가 아니라 과정 중심의 절대평가가 필요하다”고 말했다. 그는 또 “미국 학교는 메이커 수업을 평가할 때 학생들에게 과정을 증명할 수 있는 사진이나 동영상을 만들라고 한다”며 “결과물을 단순 비교하지 않고 개인의 목표 도달 과정이 얼마나 성실했는지 평가하는 것도 교육현장의 숙제”라고 덧붙였다.