오는 2022년부터 검정교과서로 전환되는 초등 3~6학년 사회 교과서를 둘러싸고 ‘정치적 편향성’ 논란이 끊이지 않고 있다. 과거 국사 검정교과서 정파성 논란처럼 출판사별 성향에 따라 정치문제를 기술하는 방식이 달라질 수 있다는 것이다. 논란이 불거지자 한국교원단체총연합회는 “정부가 관리책임을 학교에 떠미는 격”이라며 비판 성명까지 냈다.

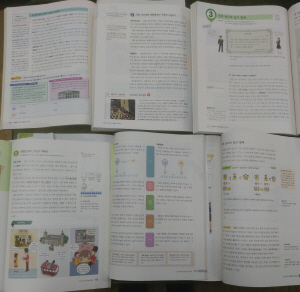

그러나 13일 서울경제신문이 현행 검정체제를 시행 중인 중학교 1학년 사회 검정교과서 6종(동아출판사·천재교육·금성출판사·비상교육·지학사·미래엔)을 비교한 결과 오히려 교과서 간 유사도가 지나치게 높아 단어 사용·논리구조·단락구성이 거의 흡사했고 일부는 아예 문장까지 서로 똑같았다. 교육부가 일선 학교의 선택권을 확대한다며 검정제로 전환했지만 그 효과가 낮은 것이다. 일선 교사들은 “현행 검정교과서가 국정만큼 획일화돼 있어 실질적인 차이를 못 느낀다”며 “도리어 다양한 교과서를 취사선택할 수 있다는 검정발행제 취지를 거의 살리지 못했다”고 입을 모았다.

실제로 2015 개정 중학교 1학년 사회 1 검정교과서는 교육부가 제시한 사회과 교육과정기준과 기존 ‘합격 교과서’에 등장하는 주요 개념을 그대로 설명해 출판사끼리 내용 유사도가 매우 높았다. 가령 가장 정파성이 높다는 ‘정치’ 단원도 6종 중 4종 교과서가 “정치란 좁은 의미로는 정치권력을 획득하는 것, 넓은 의미로는 공동체 구성원 간 대립과 갈등을 조정하는 것”이라는 문구를 그대로 적어놓았고 선거 개념을 설명할 때 1800년대 미국 ‘게리멘더링’ 사례를 들었다.

민주정부의 형태도 6종 모두 교육과정기준에 거론된 내각책임제와 대통령제만 장·단점으로 나눠 설명하는 데 그쳤다. 지난 2017년 탄핵과 개헌 정국 당시 활발하게 논의됐던 이원집정부제나 분권형 대통령제 등은 모두 빠졌다. 지역자치에 참여하는 방법에 대해서는 ‘주민참여예산제’와 ‘청원제’ 등 과거 교과서에 수록된 개념 5가지를 적어넣고 구체적 예시를 생략했다. 정파성 논란을 피하는 데는 성공했지만 그만큼 실질적인 사회지식을 전달하는 데는 실패한 셈이다.

검정교과서가 갈수록 정형화되는 까닭은 비용과 대학수학능력시험 탓이 크다. 개발비를 3억원 넘게 들인 출판사들이 교재를 큰 폭으로 바꾸기보다는 기존에 통과된대로 제작하는 것을 선호하고, 수능이라는 전국단위 국가고사가 있어 창의성을 무조건 극대화할 수 없기 때문이다. 결국 ‘붕어빵’처럼 개념화된 지식을 찍어내는 검정교과서만이 정부의 검증을 통과해 학교에 배포되는 상황이다.

학계와 현장 교사들은 검정교과서가 지금보다 더 다양한 지식을 가르칠 수 있어야 한다는 입장이다. 최은혜 초등교사는 “이미 현장교사들은 교과서를 보조교재로 두고 자기만의 수업 교구를 찾고 있다”며 “교실이 체험형으로 변해가는 데 비해 교과서 안 지식이 너무 정형화됐기 때문”이라고 지적했다. 김명정 강원대 일반사회교육과 교수는 “영국과 미국 교사들이 시중의 다양한 교과서를 수업에 활용할 수 있다면 우리나라 교사들은 사실상 한 권을 보는 것과 다름없다”며 “단순한 질 관리를 넘어 학생들의 실질적인 교육성취와 연계하는 방안을 고민해야 할 것”이라고 강조했다.