기획재정부와 금융위원회·금융감독원의 복잡한 역학관계에서 비롯된 ‘3각 갈등’이 지난해에 이어 올해 또다시 되풀이되고 있다. 이로 인해 정부가 금융혁신과 소비자보호 등에 쏟아야 할 업무 역량을 소모적인 밥그릇 싸움에 낭비하고 있다는 지적이 나온다.

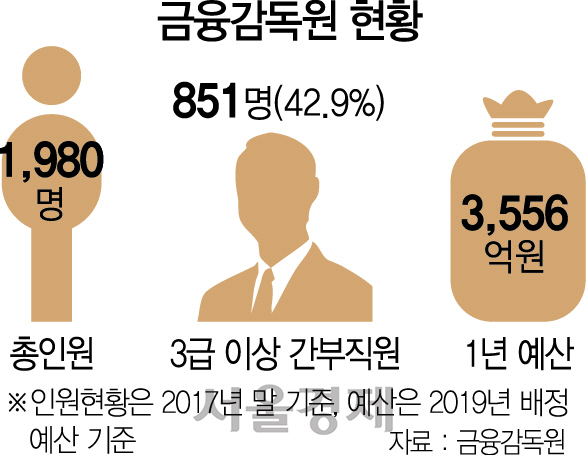

17일 금융권에 따르면 기재부와 금융위·금감원은 이달 말 공공기관운영위원회 개최를 앞두고 막판 협상을 진행하고 있다. 전체 직원의 42%인 임원 및 1~3급 간부 자리를 공공기관 평균인 30%까지 줄이라는 정부 요구와 인력 구조상 인사 적체가 심해 35%까지만 축소하겠다는 금감원 주장이 맞서는 형국이다. 협의 결과에 따라 금감원이 공공기관으로 지정될 가능성도 배제할 수 없다.

금감원을 둘러싼 3각 갈등은 지난 2017년 감사원 감사에서 금감원의 대규모 채용비리 정황이 드러나면서 본격화됐다. 이후 기재부가 국민 공분을 무기로 금감원을 공공기관으로 지정하는 방안을 적극 추진했지만 금융위와 국회 정무위원회 등의 반발에 부딪혀 지난해 1월 최종적으로 한발 물러선 바 있다. 기재부는 당시 금감원의 공공기관 지정을 포기하는 대신 경영공시, 채용비리 개선, 엄격한 경영평가, 감사원 지적사항 개선 등을 지정 철회조건으로 내세워 1년 뒤 이행결과를 보고 공공기관 지정 여부를 다시 논의하자고 결정했다.

사실 이때까지만 해도 금감원을 공공기관으로 흡수해 예산 및 인사에 대한 영향권을 행사하려는 기재부와 금감원에 대한 독점적 지휘권을 놓고 싶지 않아 하는 금융위의 대립으로 비교적 갈등 구도가 단순했다. 하지만 불과 1년 새 이 역학 구도에 변화가 생겼다. 지난해 5월 윤석헌 금감원장 취임 이후 그렇지 않아도 불편했던 금융위와 금감원 관계가 걷잡을 수 없이 벌어져 버렸기 때문이다. 실제로 두 기관은 삼성바이오로직스 분식회계 문제를 시작으로 이후 종합검사 부활, 카드 부가서비스 폐지 등에서 사사건건 대립하고 있다. 그동안 관(官) 출신이 돌아가며 차지해왔던 금감원장 자리에 이번 정부에서 실세로 분류되는 민간 출신 윤 원장이 새로 임명되면서 금융감독의 주도권을 두고 감정의 골이 깊어졌다는 게 금융권의 해석이다. 기재부와 금융위의 금감원 통할 권한 다툼에 금융위와 금감원 간 집안싸움까지 더해져 갈등 양상이 고차 방정식처럼 복잡해진 것이다.

다만 현시점에서 금감원의 공공기관 지정 가능성은 높지 않다는 게 관가와 금융권의 대체적 분석이다. 지난해에는 김동연 전 부총리 겸 기재부 장관이 금감원의 공공기관 전환에 대해 강한 의지를 갖고 추진했지만 새로 부임한 홍남기 부총리는 특별히 관심을 보이지 않는 것으로 전해졌다. 채용비리 문제로 떠들썩했을 때도 안됐던 일이 이제 와서 진행되겠느냐는 회의론도 있다. 이 때문에 금감원 내부에서는 금융위가 공운위 개최를 핑계로 금감원에 대한 장악력을 다시 한 번 높이는 ‘건수’를 잡은 것 아니냐는 해석도 나온다. 금융위로서도 금감원을 공공기관으로 지정할 이유가 전혀 없는 만큼 형님 격인 기재부를 앞세워 금감원을 최대한 압박하고 ‘백기 투항’을 받아내려 한다는 얘기다. 실제로 금융위는 지난해 말 금감원의 올해 예산 결정 과정에서 3급 이상 간부 직원을 비중을 30% 이하로 줄이라고 거듭 요구했으나 결국 관철시키지 못했다.

금융권의 한 고위 관계자는 “금융당국이 은행이나 보험사에는 지배구조를 투명하게 하라고 압박하면서 자신들은 힘 싸움에 골몰하는 이중적인 행태를 보이고 있다”며 “문재인 대통령이 공약으로 내세운 금융감독체계 개편에 대한 논의를 시작해 소모적 갈등을 잠재울 필요가 있다”고 지적했다.