전기로 돌아가는 에어컨 대신 가스나 신재생에너지를 사용하는 비(非)전기식 냉방장치의 설치 의무화가 추진된다. 충분한 전력공급 능력을 보유하고도 매년 동·하계 최대전력수요 급증을 걱정해야 하는 이유 중 하나가 냉난방용의 전력 집중이기 때문이다.

조수 에너지기술연구원 박사는 22일 ‘에너지 소비구조 혁신’ 토론회에서 오는 2030년까지 가스냉방을 현재의 세 배 수준으로 확대할 것을 제안했다. 그는 “2030년까지 가스냉방을 1,270만냉동톤(RT)을 보급하면 전력피크 중 3GW를 추가 감축할 수 있다”며 “이는 표준 원자력 발전소 3기의 발전량에 해당하는 규모”라고 설명했다. 현재 우리나라의 가스냉방 총 보급용량은 458만RT다. 1,705㎿의 전력 대체효과가 있고 이는 대형 석탄화력 발전소 2기를 대체할 수 있는 수준이다. 제3차 에너지기본계획에는 조 박사의 제안에 따라 고시를 개정하고 건물의 규모와 용도에 맞춰 비전기식 냉난방 설치 의무화 방안이 담길 것으로 전망된다.

가스냉방은 기존 도시가스 배관망을 이용해 전기를 필요로 하지 않는다. 전력수급이 불안정한 전력 비상시에도 안정적인 냉방이 가능한 이유다. 작동 원리는 가스를 통해 엔진을 돌리고 물이나 냉매를 순환시켜 건물 온도를 낮추는 것이다. 겨울에는 난방도 가능하다.

비용도 싸다. 한국가스공사에 따르면 전기냉방과 가스난방을 섞어 사용하는 것보다 가스 냉난방이 설치비와 운영비가 13~20% 저렴하다. 중대형 건물 기준으로 전기냉방과 가스난방을 설치한 건물의 경우 10년간 8억6,300만원이 소요되지만 가스 냉난방의 경우 7억원 정도다. 가스냉방은 비교적 청정에너지인 천연가스를 사용해 환경적 이점도 누릴 수 있다.

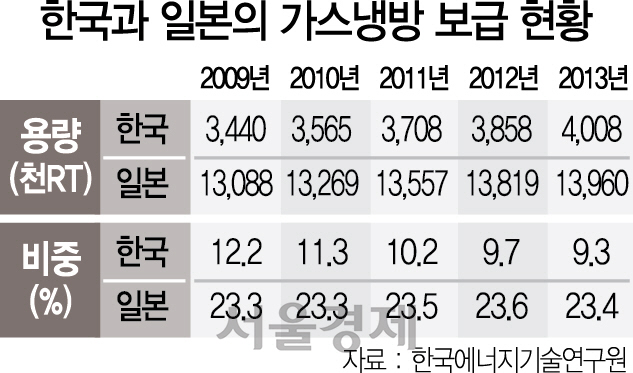

현재 우리나라의 전체 냉방 중 가스냉방이 차지하는 비중은 10% 남짓이다. 통상 가스냉방 보급률을 20% 수준까지 높여야 전력수급 위기 시 전력 감축 효과가 있다고 본다. 우리나라와 온도와 기후조건이 유사한 일본의 가스냉방 비중은 약 23%다. 우리나라에서 가스냉방 보급 속도가 뒤처지는 까닭은 설치 단가가 높기 때문이다. 보통 가스냉방은 일반 가정이 개인적으로 설치하기 어렵다. 가스냉방을 위해서는 건물 옥상 위에 냉장고와 유사한 모양의 가스 엔진을 설치해야 한다. 그래서 통상 면적이 넓은 대형 건물에서 주로 이용한다. 문제는 가격이 비싸다는 점이다. 신규 아파트 단지에서 분양가가 올라간다는 불만이 높아 설치를 꺼린다. 조 박사는 “소비자나 건물주는 신기술 도입에 거부감이 크다”며 “인지도 제고와 국가 차원의 지원 정책이 필요하다”고 말했다. 토론회에 참석한 남상철 LG전자 실장은 “가스냉방은 덜 시원하다는 인식이 있다”며 “이미지를 제고하는 것뿐 아니라 아직까지는 전기냉방에 비해 소비자에게 불편한 사용 환경을 개선하기 위해 정부 지원이 더욱 확대돼야 한다”고 강조했다.

조 박사는 태양열 등 신재생 에너지원을 통한 냉난방도 필요하다고 주장했다. 태양열 시스템은 집열기를 통해 열을 모으고 이 열로 보일러를 돌려 온수와 난방을 공급하는 방식이다. 지열원 시스템의 경우 여름에 실내의 더운 공기를 흡열한 뒤 땅속으로 방출해 냉방을 하고 겨울철에는 땅속의 따뜻한 열을 흡열해 실내를 방출하는 방식으로 난방을 공급한다. 조 박사는 “신재생을 통한 냉난방은 높은 초기투자비와 비효율적인 운영으로 방치 및 비효율 운전이 대다수”라며 “설치를 위한 보조 및 지원뿐 아니라 안정적인 운영을 위한 인력 관리도 필요하다”고 설명했다.