생물 진화의 실험장으로 꼽히는 갈라파고스에 발을 들이려면 반드시 지켜야 할 원칙이 있다. 연간 입도 횟수와 인원을 제한하는 것은 물론 비행기에서부터 철저한 살균소독 작업을 해 음식물은 물론 사람의 몸이나 짐에 붙어 있을 세균이나 벌레, 눈에 보이지 않을 만큼 작은 씨앗의 침입도 막는다. 섬을 옮겨 다닐 때마다 짐을 헤집어 놓는 철저한 수화물 검사도 감내해야만 한다. 배에 오르기 전 온몸을 살균 소독해야 하는 것은 물론 신발에 묻은 흙 먼지도 철저하게 털어내야 한다. 이렇듯 세계 최고 수준의 검역을 실시하며 외래종 침입을 막으려 해도 한가지 치명적인 골칫거리만은 막지 못한다. 철저하게 보존된 태고의 자연을 눈으로 확인하기 위해 전 세계에서 찾아오는 인간들이다.

생태학적 관점에서 인간은 생태계를 위협하는 위험인자며 최고의 자연 보존법은 인간과의 철저한 격리다. 생태학자들과 환경운동가들은 유리와 철강으로 건축물을 짓고 물길을 바꾸거나 댐을 짓는 행위, 농사를 짓고 냉난방으로 대기 환경을 오염시키는 인간들의 행위로 자연은 철저하게 파괴되고 있다고 믿는다. 그러나 이는 반은 맞고 반은 틀린 관점이다. 인간도 자연의 일부이며 우리 주변의 생물종은 인간의 영향력이 지대해진 환경에 적응하며 진화하고 있기 때문이다.

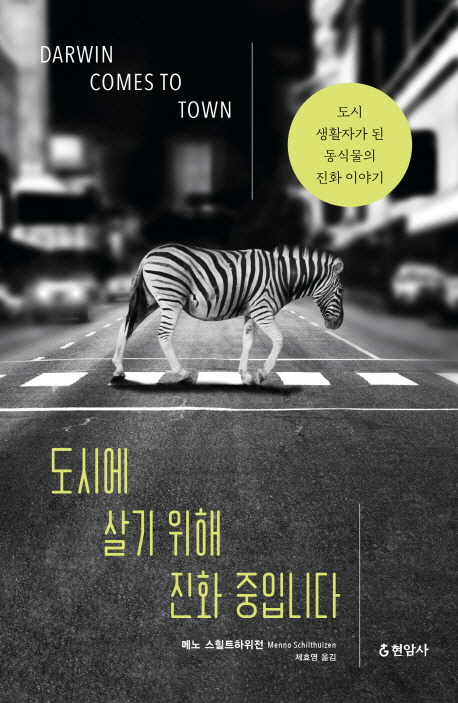

네덜란드의 생태학자이자 진화생물학자인 저자는 지구 땅덩어리의 10%에 육박하는 도시에서 살아남기 위해 진화한 생물에 주목한다. 보통의 생물학자들이라면 도시의 테두리를 벗어난 숲과 계곡, 들판에 주목하지만 저자는 혼잡한 도시에서 인간 곁에서 살아남기 위해 저항하고 버티는 생명체들로 이루어진 생태계를 발견했다. 고가도로의 회반죽벽에 생긴 실금 사이로 자라난 금어초, 조립식 플라스틱 구조물 위에 단단히 발 딛고 있는 집비둘기, 지하철 깊숙한 곳에서 알을 낳고 출퇴근길 도시인들의 피를 빨아먹으며 살아가는 지하철 모기도 그의 눈엔 자연의 경이며 도시 역시 생물 진화의 실험장이다.

책에 소개된 런던 지하철 모기의 진화 사례는 특히 흥미롭다. 지하철 모기들은 지상에 사는 같은 종의 모기들과 단백질 조성은 물론 생활방식도 달랐다. 가령 런던 거리에 사는 모기들은 사람이 아닌 새의 피를 먹고 살고 알을 낳기 전 피를 마시며 거대한 무리를 이뤄 짝짓기를 하고 동면을 한다. 반면 지하철 모기는 인간의 피를 먹고 피를 먹기 전에 알을 낳으며 1년 내내 동면 없이 성적인 즐거움을 위해 짝짓기한다. 어째서 지하철 모기는 다른 특질을 갖게 됐을까. 이는 철저히 지하철 환경에 적응한 결과다. 지하철 모기의 더듬이 단백질은 새의 냄새가 아니라 사람 냄새를 감지하고 반응할 수 있게 변했고 언제든 피를 구할 수 있고 온도 변화가 크지 않은 지하철 환경 덕분에 모기의 생물학적 시간을 관리하는 유전자가 재설정됐거나 아예 불활성화됐다는 것이다. 교미방식의 변화도 진화의 결과다. 떼로 몰려다니는 수컷들 사이로 수정하려는 암컷들이 들락날락하며 교미하는 기존 방식과 달리 지하공간에 흩어져 사는 지하철 모기들은 어쩌다 마주친 상대와 일대일로 짝짓기하는 종으로 바뀌었다.

저자는 인간의 발밑에서 매일 벌어지고 있는 도시 생물의 진화 사례를 소개하며 자연과 인간의 격리를 주장하는 환경보호론자들의 관점에 물음표를 던진다. 자연을 인간이 일으킨 해로운 영향으로부터 최대한 격리시켜 보호하는 것이 오히려 비자연적인 세상을 만드는 길이라는 것이다. 물론 인간들이 생태계에 미치는 부정적인 영향을 최소화하려는 노력은 중요하다. 그럼에도 우리가 주목해야 할 것은 수많은 동식물들도 인간이 그렇듯 도시 생활자로 거듭나고 있다는 점이다. 1만7,000원