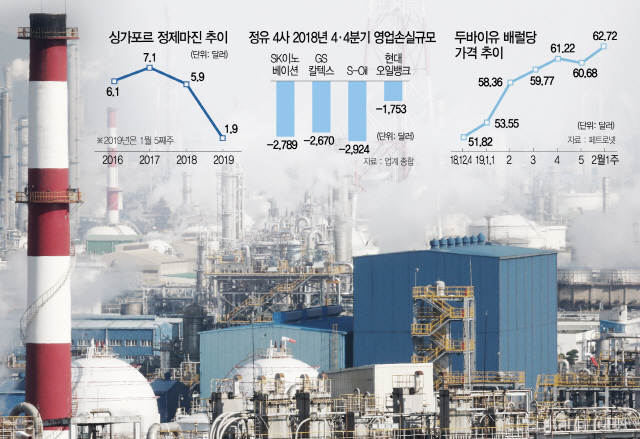

10일 정유업계에 따르면 지난 1월 다섯째 주 기준 싱가포르 복합정제마진은 배럴당 1.9달러를 기록했다. 1월 넷째 주의 배럴당 1.7달러 대비 소폭 반등하기는 했지만 지난해 같은 기간 정제마진이 7.5달러였다는 점에서 하락 폭이 두드러진다. 정제마진 하락은 미국의 셰일오일 채굴 확대와 정유사 가동률 상승에 따른 공급과잉 탓이 크다.

지난 2009년 12월 첫째 주 이후 10년 만에 정제마진이 1달러대까지 떨어지자 정유사들은 2분기 연속 영업손실을 우려하고 있다. 일각에서는 유가 상승에 따른 ‘래깅효과(원유 도입에 따른 시간 지연 효과)’가 실적의 버팀목 역할을 해줄 것이라는 전망을 내놓고 있어 유가 추이가 1·4분기 정유사 실적을 좌우할 것으로 전망된다. 지난해 12월 넷째 주 두바이유의 배럴당 가격은 51.82달러를 기록한 후 꾸준히 상승해 이달 첫째 주에는 62.72달러를 기록했다. 원유를 들여와 정제한 뒤 팔기까지 최소 한 달에서 최대 두 달가량의 시간이 필요한 정유사 입장에서는 마진을 늘릴 수 있는 기회다. 원유가격이 떨어지면 원유와 연동된 등유·경유·휘발유 등의 가격이 하락하고 반대로 원유가격이 오르면 이들 정유제품의 가격이 상승하기 때문이다. 실제 지난해 12월 넷째 주 글로벌 등유 가격은 65.14달러였지만 이달 첫째 주에는 75.43달러로 껑충 뛰어 원유와 비슷한 가격 상승 폭을 기록했다. 이 같은 가격 구조 때문에 12월 넷째 주에 구매한 원유를 이달 첫째 주에 등유로 정제해 팔 경우 원재료와 제품과의 가격차이가 23.61달러에 달한다. 12월 마지막 주 원유와 등유 간의 가격 차이(13.32달러)를 고려하면 래깅효과 덕분에 마진이 대폭 커지는 셈이다. 반면 지난해 4·4분기에는 두바이유 가격의 낙폭이 석달 사이 배럴당 30달러에 달해 정유사가 큰 폭의 손실을 입었다.

하지만 미중 간의 무역분쟁 지속에 따른 원유 수요 정체와 셰일오일 채굴에 따른 공급 과잉으로 원유 가격 상승 추이가 언제든 꺾일 수 있다는 점이 문제다. 무엇보다 정제 제품이 원유보다 가격이 낮은 ‘기현상’까지 나타나 전문가들도 석유제품과 관련한 예측을 꺼리고 있다. 실제 7일 기준 국제 휘발유 가격은 배럴당 61.52달러를 기록해 두바이유(62.51달러)보다 낮으며 화학제품의 원재료인 나프타 가격은 53.94달러로 원유 대비 9달러가량 낮다. 지난 10년간의 추이를 보면 원유 대비 휘발유 가격은 배럴당 10달러가량 높은 것이 일반적이었다. 또 황 함량이 높아 정유사들에 한때 골칫거리로 여겨졌던 벙커씨유 가격이 휘발유 가격을 뛰어넘는 사상 초유의 현상까지 나타나고 있다. 팔면 팔수록 손해가 나는 구조에 정유사들은 공장 가동률을 2~3%가량 낮추고 일부 공정을 조절해 손실을 최소화하고 있다.

지난해 4·4분기 ‘어닝쇼크’를 기록했던 정유사들은 올 1·4분기 유가 흐름에 어느 때보다 신경을 쓰고 있다. 지난해 4·4분기 SK이노베이션·GS칼텍스·에쓰오일·현대오일뱅크 등의 영업손실 합계액은 1조136억원을 기록했다. 태양광과 풍력발전 등 재생에너지 보급 확대와 전기차시장 활성화와 같은 ‘장기 과제’에 대한 해법도 딱히 없는 상황에서 당장 발등에 불이 떨어진 셈이다. 정유업계 관계자는 “지난해 4·4분기에 정유사들의 영업손실 폭이 컸던 배경에는 급격한 유가 하락에 따른 재고평가손실이 가장 큰 비중을 차지했다”며 “래깅효과에 따라 올 1·4분기 영업이익을 기대할 수 있지만 이후에도 반등 모멘텀을 찾기 힘들다는 점이 가장 큰 문제”라고 밝혔다.