반도체에 이어 태양광 기초소재(폴리실리콘)·화학·석유제품 등 한국 경제의 주춧돌 역할을 하던 핵심 제품가격이 급격히 하락하며 주요 산업이 ‘치킨게임’으로 몰리고 있다. 문제는 반도체를 제외하고 치킨게임의 주도권을 우리가 쥐지 못한다는 점이다. 각국 정부가 보조금과 법인세 인하 등으로 자국 업체의 경쟁력을 높이는 사이 한국은 최저임금 인상 등 각종 규제로 되레 생산성이 뒷걸음질 치고 있다.

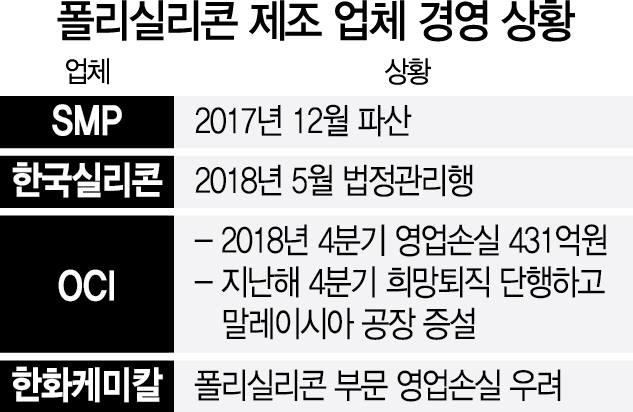

18일 산업계에 따르면 최근 폴리실리콘 제조 업체들은 존폐 여부를 걱정하고 있다. 줄폐업도 잇따르고 있다. 롯데정밀화학이 미국의 태양광회사 선에디슨과 지난 2011년 공동으로 설립한 SMP는 지난 2017년 말 파산했고 국내 2위의 폴리실리콘 제조 업체인 한국실리콘 또한 중국 업체들의 저가 공세를 못 버티고 지난해 5월 법정관리를 신청했다.

군산 공장에서 5만2,000톤을 비롯해 연간 총 7만2,000톤의 폴리실리콘을 생산하는 OCI도 사정이 비슷하다. 지난해 4·4분기 폴리실리콘 시황 악화로 431억원의 영업손실을 기록하는 상황에서 지난해 10월 3년 만에 희망퇴직을 접수했다. OCI는 지난해부터 진행 중이던 말레이시아에 공장 증설 작업을 올 상반기 마무리해 1만톤 가량의 폴리실리콘을 추가 생산하며 덩치를 키우는 방식으로 치킨게임에 대응한다는 방침이다. 말레이시아는 전기료가 국내 대비 3분의 1수준으로 알려졌으며 각종 세제 혜택 등으로 원가 경쟁력 확보에 유리하다. 해외로 생산량을 돌리지 않고는 생존이 불가능한 셈이다. 연간 1만5,000톤의 폴리실리콘을 생산하는 한화케미칼 또한 실적 악화가 우려된다. 한화케미칼은 중국 수출시 국내 업체 중 가장 높은 8.9%의 반덤핑 관세를 부과받고 있어 지난해 폴리실리콘 부문에서 영업손실을 기록했을 것이란 전망도 나온다. 이 같은 폴리실리콘 업체의 실적 악화는 글로벌 공급 과잉 외에 ‘기울어진 운동장’에서 싸워야 하는 불리함도 큰 영향을 미쳤다는 평가다. 폴리실리콘 제조 원가의 40% 가량은 전기료가 차지하는 데 중국과 미국 등은 지방정부의 보조금을 바탕으로 일반 업체 대비 절반 수준에 전기를 공급받는 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 “국내 업체의 기술력이 제아무리 높다고 하더라도 전기요금 및 배출권 거래제 등의 영향으로 해외 경쟁사 대비 가격 경쟁력이 20% 가량 낮아 시장에서 선택을 받기 쉽지 않다”며 “국내 폴리실리콘 산업 붕괴는 국내 태양광 셀·모듈 제조 업체가 중국 업체로 종속되는 결과로 이어질 것”이라고 밝혔다.

반도체 시황의 더딘 회복도 고민이다. 글로벌 수요 부진 등의 영향으로 지난 1월 기준 D램 가격이 4년 만에 최대폭인 17.24%가 줄었으며 낸드플래시 가격 역시 3% 가량 하락했다. 이 때문에 삼성전자의 지난해 4·4분기 반도체 부문 영업이익은 지난 2017년 2·4분기 이후 6분기 만에 처음으로 8조원 아래로 내려갔다.

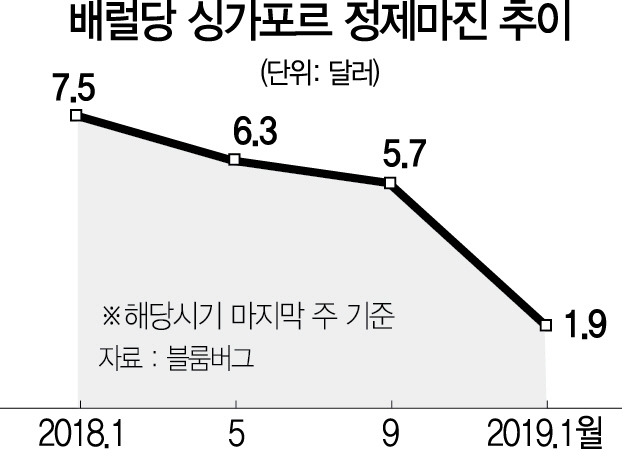

지난해 4·4분기 SK이노베이션·GS칼텍스·에쓰오일·현대오일뱅크 등 4사 합계 1조원대의 영업손실을 기록한 정유업계 또한 제품 가격 하락으로 2분기 연속 영업손실이 우려된다. 싱가포르 정제마진은 배럴당 4~5달러는 유지돼야 수익이 남지만 지난달 마지막주에는 공급과잉에 따른 여파로 정제마진이 배럴당 1.9달러로 떨어져 ‘팔면 팔수록 손해’인 구조가 지속되고 있다. 친환경에너지 확대와 전기차 등장에 따른 차량용 석유 수요 감소는 정유사의 장기 실적 전망에 한층 진한 먹구름을 드리우고 있다는 평가도 나온다. 화학제품의 경우 미·중간 무역 분쟁에 따른 수요 위축 및 중국 등 신흥국의 자체 공장 증설에 따라 에틸렌 가격이 전년 동기 대비 20% 가량 떨어지며 반등이 쉽지 않은 모습이다. 이 같은 가격 하락은 수출액 감소로 이어진다. 산업통상자원부의 지난 1월 수출증감 자료를 살펴보면 반도체 수출액은 전년 동기 대비 23.3%가 줄었으며 석유화학은 5.3%, 석유제품은 4.8%가 각각 하락했다.

그나마 선방하던 해운지수 또한 최근 브라질 댐 붕괴에 따른 철강 운송 수요 하락으로 급락하며 산업 전반에 적신호가 켜지는 모습이다. 벌크운임지수(BDI)는 지난 15일 기준 639포인트로 전년 동기의 1,089포인트와 비교해 반토막 났으며 미·중 무역분쟁 지속에 따른 여파도 상당할 전망이다.

업계에서는 이 같은 가격 하락 사이클이 장기간 지속될 경우 승자는 정부 보조금 등으로 버틸 수 있는 중국 업체나 기술력이 뛰어난 미국 및 독일 업체가 될 것으로 보고 있다. 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 반도체 부문을 제외하고는 이 같은 치킨 게임에서 국내 업체가 살아남기 힘든 구조인 셈이다. 재계 관계자는 “국내 대기업들이 전기차 배터리나 바이오 산업 등에 투자하며 신규 활로 개척에 나서고 있지만 해당 분야는 향후 수년간 가시적 성과를 기대하기 힘들다”며 “글로벌 보호무역주의가 심해지는 상황에서 정부의 영리한 산업 진흥책이 절실한 상황”이라고 밝혔다.