식품의약품안전처가 제네릭(복제약) 난립 문제 해결을 위한 방안으로 공동·위탁 생물학적동등성(공동생동) 품목 수 ‘1+3’ 제한 및 단계적 폐지 방안을 확정했다. 결국 수년 후에는 한개의 제약사가 독자적으로 생동시험을 거쳐 한개의 복제약을 개발할 수 있어 상당 수 중소 제약사의 퇴출 등 업계 구조조정이 예상된다.

27일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 2019년 식약처장·제약업계 CEO 조찬 간담회에서 류영진 식약처장은 “제네릭 난립 해소를 통해 국내 제약 산업의 경쟁력을 강화하겠다”며 “공동생동 품목을 3년간 ‘1+3’으로 제한하고 이후 폐지하겠다”고 밝혔다.

원희목 한국제약바이오협회장이 제안한 ‘1+3’제도는 공동·위탁생동 품목 허가 수를 원 제조사 1개에 위탁제조사는 3개 이내로 제한하는 안을 뜻한다. 애초 식약처는 공동생동제도 즉시 폐지까지 검토했지만, 국내 실정에 맞지 않는다는 지적에 따라 3년간의 유예를 두기로 했다. ‘1+3’ 제도는 올 6~7월 관련 규정 개정 이후 1년 뒤 시행될 예정이다. 류 처장은 “오는 3월 초 관련 개정안을 입법 예고하고, 빠르면 내년 7월부터 중 변경된 ‘1+3’제도를 적용할 것”이라고 밝혔다. 일정대로라면 2023년 7월부터는 공동·위탁생동제도가 사라지는 셈이다.

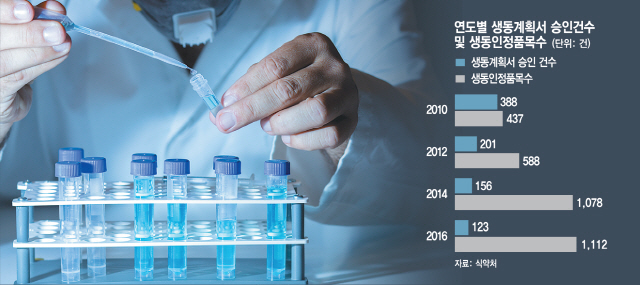

2개 이상의 제약사가 공동으로 비용을 대 복제약 출시를 위한 생물학적동등성 시험을 진행하는 공동생동제도는 지난 2011년 규제가 풀리면서 참여 제약사 수의 제한이 없어졌다. 수십여개의 제약사가 모여 같은 제네릭을 개발할 수 있게 되면서 복제약이 급증해 2001년 186종이던 것이 지금은 1,000여종에 달한다. 공동생동제도를 다시 제한해야 한다는 목소리가 커진 것은 고혈압 치료제 원료로 쓰인 ‘발사르탄’에 발암물질이 발견되면서부터다. 국내 100종이 넘는 복제약들이 문제의 원료를 사용한 것으로 알려지면서 무분별한 공동생동을 제한해야 한다는 목소리가 높아졌다.

업계는 공동생동 제한에 따른 구조조정이 촉발될 가능성에 주목하고 있다. 제네릭 개발에 진입 장벽을 세울 경우 개발 비용을 댈 수 없는 다수의 중소형제약사들이 시장에서 퇴출될 수 있다.

중소형제약사들 중에서는 연구개발(R&D)인력 및 자금 부족으로 생동시험을 독자적으로 진행할 수 없는 경우가 잦다. 심지어 이들 업체 중 약을 자체적으로 생산하는 공장조차 없는 경우도 적지 않다는 게 업계 관계자들의 전언이다. 외부 업체가 생산하는 약물을 이름과 포장지만 바꿔 시장에 각기 다른 약으로 유통하는 것이다. 이것이 정부가 공동생동제도의 정비를 고민하게 된 계기로 작용했다. 업계 관계자는 “생동시험을 독자적으로 진행하는 데 2억원 이상의 비용이 필요하다”며 “이 뿐 아니라 연구개발(R&D)인력 및 시설, 생산시설도 갖춰야 하는 만큼 소규모 제약사가 느낄 비용 부담이 클 것”이라고 밝혔다.

정부는 공동생동을 제한할 경우 각 제약사마다 주력으로 생산하는 의약품에 대한 R&D 투자를 늘릴 수 있는 만큼 제약산업의 경쟁력이 높아질 것으로 기대하고 있다.

식약처는 또 공동생동 제한이라는 채찍과 함께 당근도 제시했다. 희귀, 난치질환 등 국가 우선 필요의약품에 우선 상담 및 신속심사를 도입하고 비 OECD 국가의 비임상시험자료 인정 범위를 확대해 국내 제약사들의 신약개발을 지원할 예정이다. 아울러 융복합 혁신제품 지원단을 구성해 제약분야의 신기술 개발에 따른 허가 부서의 기능을 조정한다. 또 중소제약기업의 특허 역량 강화를 위한 컨설팅 비용의 70%를 4월부터 지원하며 K바이오 경쟁력 제고에 힘을 보탤 예정이다.