가수 정준영·승리 등의 성범죄를 향해 일부 대학교수들이 “힘들면 그럴 수 있다”, “정준영도 피해자”라는 엇나간 옹호론을 잇따라 내놓으며 재학생들의 분노를 사고 있다. 대학생들은 교단이 ‘2차 가해의 온상’으로 떠올랐다고 비판하는 동시에 여성가족부가 지난해부터 대학을 상대로 실시 중인 ‘의무 폭력예방교육 무용론’에 힘을 싣는 모습이다.

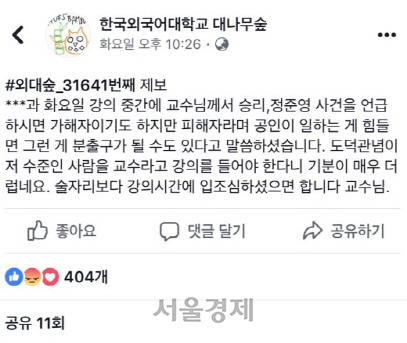

22일 대학가에 따르면 지난 15일 동국대학교의 한 시간강사가 “정준영 동영상을 구해서 보려 했는데 못 구했다”고 발언해 한차례 논란이 일었다. 학교 측이 강사를 해촉하면서 사건이 일단락되는 듯 보였지만 19일 한국외국어대학교 교수가 논란에 다시 불을 지폈다. 해당 교수는 “(정준영·승리가) 힘들면 그런 것들이 분출구가 될 수 있다”며 “(정준영은) 가해자이기도 하지만 피해자”라고 표현했다. 발언에 대해 논란이 일자 교수는 “정준영 등을 옹호하려는 취지의 발언이 아니었다”며 사과의 뜻을 밝혔다. 하지만 학생들은 “근본적인 문제는 대학 교단의 성인지 감수성이 부족하다는 것”이라며 반발하고 있다.

그동안 대학가의 권력형 성폭력 방지를 위한 노력이 없던 것은 아니다. 여성가족부는 2013년 6월부터 폭력예방교육 대상 교육기관의 범위를 대학까지 확대했다. 여가부가 제시한 ‘폭력예방교육 운영안내’에 따르면 대학은 기관장의 책임하에 성희롱방지조치·성매매·성폭력·가정폭력예방교육을 각 연 1회 1시간 이상 실시해야 한다. 의무적으로 수강해야 하는 교육은 1년에 총 4시간인 셈이다. 또 여가부는 고위직의 교육 의무 이수율을 지난해 50%에서 올해 70%로 확대해 이를 충족하지 않으면 ‘부진기관’으로 지정하고 별도 관리에 들어가겠다고 밝혔다.

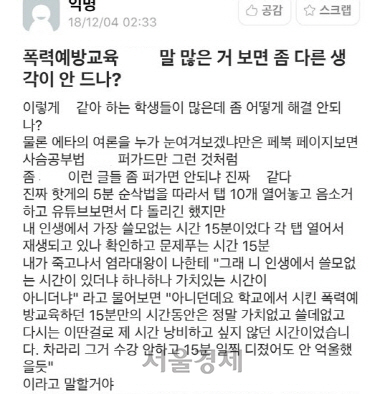

하지만 학생들은 대학 교수들의 망언 사태를 지켜보며 해당 교육의 실효성에 의문을 표한다. 교수가 의무 폭력예방교육을 수강하지 않더라도 인사상 불이익 등은 줄 수 없기에 결국 ‘무용지물’이라는 의견도 나온다. 대학 한 관계자는 서울경제와의 인터뷰에서 “교육을 미이수할 경우 다음 학기 강의계획서 작성이 불가능해지긴 한다”며 “강의를 개설하지 못하면 감봉 조치가 이뤄지긴 하겠지만 인사 자체에 불이익은 없다”고 말했다. 다른 대학 한 관계자 역시 “교육을 이수하지 않으면 대학기관 평가가 하락할 수 있어 아마 교육은 받겠지만 얼마나 진정성 있게 받는지는 미지수”라고 했다.

재학생들의 불만이 쏟아지지만 여가부도 처벌 부분에 대해서는 어쩔 수 없다는 입장이다. 여가부 한 관계자는 “정부가 가이드나 기준을 제시할 수는 있어도 미이행시 처벌 규정의 신설이나 운영 등의 조치에 대해서는 각 대학에서 자체적으로 정할 일”이라고 설명했다. 교육 프로그램 운영 및 이수를 의무로 정하긴 했지만 처벌 책임은 대학에 있지 정부가 강제할 수는 없다는 것이다.

일각에서는 “한 학기에 두 시간이라는 짧은 교육 시간과 교육 후 통과해야 하는 쉬운 시험을 통해서는 성 인식이나 문화를 개선할 수 없다”는 불만도 나온다. 중앙대 재학 중인 김 모 씨는 “작년부터 온라인 폭력예방 교육이 성적확인을 위한 의무사항이 됐다”며 “동영상만 틀어놓고 다른 할 일을 해도 시험은 통과할 수 있다”고 답했다. 이어 그는 “재학생 커뮤니티 애플리케이션 ‘에브리타임(에타)’에서 온라인 교육 동영상의 내용이 남성을 일방적으로 가해자로 설정하고 있어 들어야 하는지에 대한 논쟁도 있었다”며 “제대로 된 성 인식 개선을 위해서는 교육 운영 방식과 더불어 내용도 먼저 개선돼야 할 것”이라고 덧붙였다. /신현주 인턴기자 apple2609@sedaily.com