음성인식 인공지능(AI)을 개발하는 스타트업 A사는 최근 한국발명진흥회를 통해 자신들의 특허 기술에 얼만큼의 가격을 매길 수 있을지 알아봤다. 결과는 실망. 기대했던 것보다 훨씬 낮은 가격이 나왔다. 김도철(가명) A사 대표는 “지식재산(IP) 가격은 기술거래 자체분만 아니라 인수합병(M&A)이나 기업공개(IPO)를 위한 밸류에이션(기업가치 평가)에서도 매우 중요한 요소”라면서 “그러나 IP 가격을 매기는 사람 중에 기술가치를 제대로 이해하는 사람들이 많은지는 의문”이라고 씁쓸해했다.

24일 업계와 특허청에 따르면 IP의 중요성이 높아지고 있지만 정작 IP 시장은 활성화되지 못하고 있다. 기업이나 연구기관끼리 IP를 거래·이전하는 창구라는 점에서 IP 시장은 개방형 혁신의 마중물로 꼽힌다. 그러나 IP 가격 결정 메커니즘이 제대로 작동하지 않으면서 IP-마켓 등 지식재산 거래 플랫폼이 활성화하지 못하고 있다는 우려가 나온다. 징벌적 손해배상제도나 기술임치제도처럼 대기업이 중소기업의 기술을 헐값에 가져가는 것을 막는 제도는 마련되고 있지만 IP 유동화나 IP 관련 서비스업은 여전히 낮은 수준에 머무르고 있다. 기업들은 IP 가치 평가를 신뢰하지 못하고 평가기관의 전문성이 떨어진다고 느끼고 있다.

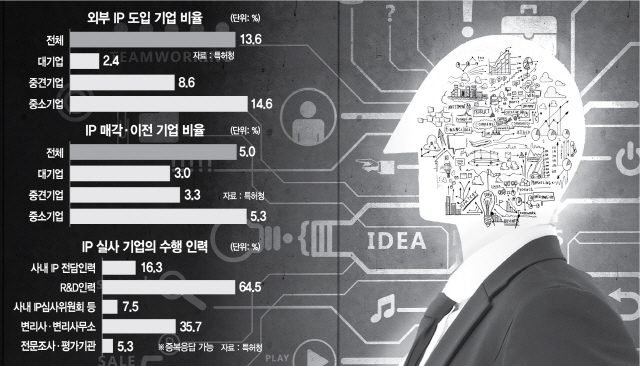

기업 간 IP 거래는 대단히 미진하다. 특허청이 발표한 ‘2018년도 지식재산활동 실태조사’에 따르면 2017년 외부의 IP를 구매나 M&A 등 방식으로 도입한 기업은 전체의 13.6%에 불과했다. 기업 유형별로는 중소기업이 가장 높은 비율(14.6%)을 나타냈으며 대기업은 2.4%로 가장 낮았다. 전체 기업 중 계열사나 납품·하청 업체를 제외한 국내 기업으로부터 IP를 도입한 기업은 전체의 6.5%에 불과했다. IP 시장이 활성화하지 못하면서 연구개발(R&D) 성과가 각 기업 내에 머무르는 ‘폐쇄적 혁신’이 나타나는 것이다.

IP를 매각·이전하는 비율도 전체의 5%에 불과했다. 대기업 중 보유 IP를 판매하거나 다른 곳으로 넘기는 곳이 전체 중 3%에 불과해 중소기업(5.3%)과 중견기업(3.3%)보다 낮았다. 이들이 IP를 매각·이전하지 못한 이유로는 수요·공급처 발굴이 어렵다는 점(28.8%)이 가장 많이 꼽혔으며 ‘신뢰할 수 있는 평가기관 부족’(16%), ‘거래기관 역량부족’(6.2%)이 뒤를 이었다.

이처럼 IP 거래가 활발하지 못한 이유는 가격 책정부터 제대로 이뤄지지 못하고 있기 때문이다. 특허청에 따르면 2017년 기준 IP 실사를 수행해 가치를 매기고 있는 기업은 전체의 22.5%에 불과했다. 그나마 가격을 책정한 기업의 보유 IP 중 실사가 이뤄진 비율은 64.8%에 그쳤다. 더구나 지식재산 실사를 수행하는 인력 중 64.5%(중복응답)가 내부 R&D 인력인 것으로 나타났다. 변리사는 35.7%, 지식재산 전담인력은 16.3%, 전문 조사·평가기관은 5.3%에 불과했다. 특허청 관계자는 “내부 R&D 인력이 자체적으로 IP 실사를 진행하는 경우가 많다는 것은 가격이 객관적으로 책정되지 못하고 있다는 증거”라고 말했다. IP 가격에 대한 신뢰도부터 흔들리고 있다는 의미다.

이런 점에서 IP 서비스업을 집중적으로 육성해야 한다는 지적이 나온다. IP 창출·보호·활용·가치평가를 통해 IP 시장에 ‘가격 원리’가 작동하게 하는 산업이 바로 IP 서비스업이기 때문이다. 그러나 한국 IP 서비스시장 규모는 2017년 기준 1조 원으로 9조8,000억 원의 미국의 10% 수준이다. 2조4,000억 원의 일본에 비해서도 턱없이 작다.

IP를 활용한 자금 조달도 문턱을 낮춰야 한다는 목소리가 나온다. IP 금융 대상이 국내 등록 특허에만 한정돼 있어 국내 출원 중이거나 해외에 등록된 특허로는 대출이나 투자가 곤란하다. 이에 지난 1월 김상훈 자유한국당 의원은 출원 중 특허도 가치평가 지원 대상에 포함되도록 발명진흥법 개정안을 발의하기도 했다.

노민선 중소기업연구원 연구위원은 “IP 서비스업과 IP 활용 투자가 여전히 부진하다”면서 “관련 서비스업 인력을 육성하고 금융을 활성화해 IP의 시장가치가 제대로 책정될 수 있는 기반을 마련해야 IP 시장이 활성화할 것”이라고 말했다.