“호주의 기금형 퇴직연금에선 자산 배분 규제를 두고 있지 않습니다. 자율적으로 운용할 수 있는 대신 성과가 좋지 않으면 시장에서 철퇴를 맞는 구조입니다. 기금형 제도 도입 논의가 진행되는 한국이 호주 사례에서 짚어봐야 할 사항이라고 생각합니다.” (이기정 IFM인베스터스 한국지점 대표)

최근 퇴직연금의 낮은 수익률이 논란이 되고 있는 가운데 기금형 퇴직연금제도의 도입 필요성이 커지고 있다. 기금형은 현재 기업이 금융사와 직접 계약해 퇴직연금 운용 전체를 위탁하는 방식(계약형)과 달리 회사와 분리된 별도 수탁법인을 설립한 뒤 노사와 외부 전문가 등으로 구성된 기금운용위원회에서 연금의 운용 관리 등을 결정하는 방식이다. 수급권자인 근로자 의견을 따라 전문가에게 위탁 운용할 수 있어 수익률을 높일 수 있는 방식이라는 평가다.

호주는 기금형 제도의 대표적인 성공 사례로 꼽힌다. 1992년 도입된 호주의 기금형은 최근 5년간 (2013~2017년) 평균 9.2%의 수익률을 기록했다. 지난해 190조원에 달하는 국내 퇴직연금의 평균 수익률은 1.01%로, 물가상승률을 감안하면 사실상 마이너스였고, 2013~2017년 5년간 연 환산 수익률은 2.3%에 불과하다.

호주의 기금형에는 산업형, 소매형, 기업형 등을 포함한 총 5가지 유형이 있다. 이 중 규모가 가장 크며 성과가 좋다는 평가를 받는 산업형 내 27개 개별기금이 출자해 만든 운용사가 IFM엔베스터스다. 운용자금은 92조원에 이른다.

이 대표는 호주의 기금형이 한국에 시사하는 부분으로 자산 배분 규제를 최우선으로 꼽았다. 그는 “기금형 도입에서 한국이 우선 고려해야 할 사항은 자산 배분 규제”라면서 “운용자가 자유롭게 자산 배분할 수 있도록 길을 열어주는 게 중요하다”고 했다. 현재 국내 퇴직연금은 주식 등 실적배당형 상품의 비중을 70%까지만 할 수 있다. 안정성을 보장한다는 의도지만 이 때문에 보수적 운용으로 성과가 낮다는 지적도 많다. 이 대표는 “호주는 신탁정관에 사실상 자산운용에 아무런 제약이 없다”면서 “이 때문에 국내외 금융자산 및 대체투자 등이 활발해질 수 있었다”고 설명했다.

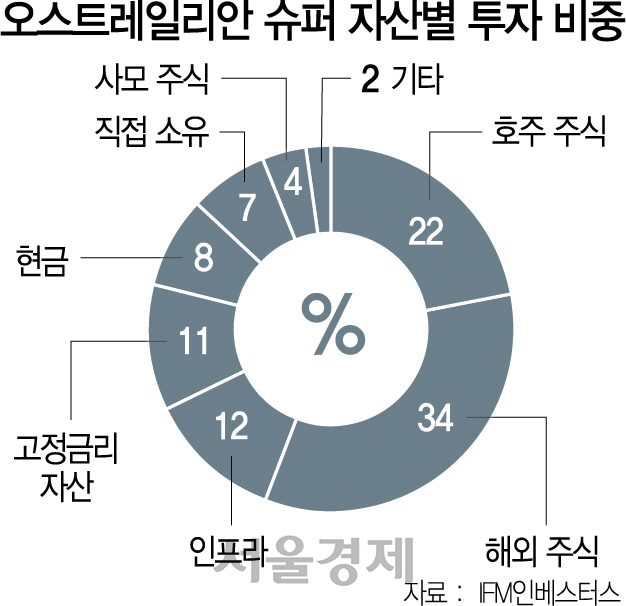

덕분에 호주는 글로벌 투자와 대체투자 비중을 높일 수 있었고 높은 성과를 낸다는 평가다. 그는 “퇴직연금은 일반 펀드와 달리 장기투자 관점에서 포트폴리오를 다각화해야 하는데 전략적 자산배분으로서 대체투자 및 글로벌 투자가 중요하다”고 말했다. 실제 호주 산업형 기금 중 규모가 가장 큰 ‘오스트레일리안 슈퍼’의 경우 해외주식 투자는 34%, 인프라 투자는 12%의 비중이다. 이 대표는 그중에서도 인프라 투자의 중요성을 언급했다. “인프라 투자는 장기적으로 운용하는 연금 자산이랑 매칭하기 좋은 특성”이라면서 “안정적이면서도 현금흐름도 좋은 것이 인프라 분야”라고 말했다. 다만 호주의 자유로운 운용이 방임을 뜻하는 건 아니다. 수익률 등에서 문제가 있으면 퇴출된다. 이 대표는 “가입자들은 언제든 다른 기금으로 이동할 수 있다”면서 “수익을 내지 못하는 곳은 시장에서 도태되거나 당국에서 합병 등을 지시해 근로자를 보호한다”고 전했다. 가령 사학연금의 실적이 좋지 않다면 교사라도 군인연금 등으로 옮길 수 있다는 뜻이다. 이에 호주 산업형 기금은 1996년 180여 개에서 2016년 40개까지 줄었다. 이 대표는 “제도가 자리잡는 과정에서 기금은 더 대형화됐고 글로벌화됐다”면서 “한국에서도 기금형이 도입되면 국제무대에서 코리아 캐피털을 더 알릴 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.