한동안 수면 밑으로 가라앉았던 현대상선과 SM상선 합병설이 다시 고개를 들고 있다. 두 회사의 의지와 무관하게 이대로는 양사 모두 독자생존이 어렵다는 위기감이 퍼지고 있는 탓이다. 이에 따라 원양노선에서 해운선사를 ‘1사 체제’로 변경해 경쟁력을 키워야 한다는 목소리가 투자은행(IB) 업계에 커지고 있다. 더욱이 지난달 해양수산부를 중심으로 합병 필요성이 제기되면서 실제 합병이 현실화되는 것 아니냐는 해석도 있다.

IB 업계의 한 관계자는 18일 “운용리스비용에 대한 국제회계기준이 변경돼 앞으로 해운사들의 부채비율이 더 늘어난다는 점과 이미 몸집을 키운 글로벌 해운회사와의 경쟁 등을 감안하면 한시라도 빨리 합병 논의를 진행해 ‘1사 체제’로 변경하는 게 낫다”고 말했다. 당장 SM상선의 장기 경쟁력 확보 방안에 대한 의문이 커지고 있다. 원양노선 선사의 필수경쟁요소인 대형화 측면에서 투자 여력이 부족하지 않느냐는 것이다.

이런 이유로 지난 2016년 SM상선 출범 이후 합병설은 잊을 만하면 불거졌다. 해수부가 합병을 공식 추진하고 있다는 소식이 전해지자 김칠봉 SM그룹 해운 부문 부회장은 임직원들에게 메시지를 보내 “현재 합병설은 SM상선과 현대상선 모두에 도움이 되지 않는다”며 “합병을 전혀 추진하지 않고 있다”고 강조했다. 다시 한 번 ‘합병 불가’ 입장을 밝힌 것이다. SM상선의 부인에도 불구하고 한번 고개를 든 합병설은 좀처럼 수그러들 기미를 보이지 않고 있다.

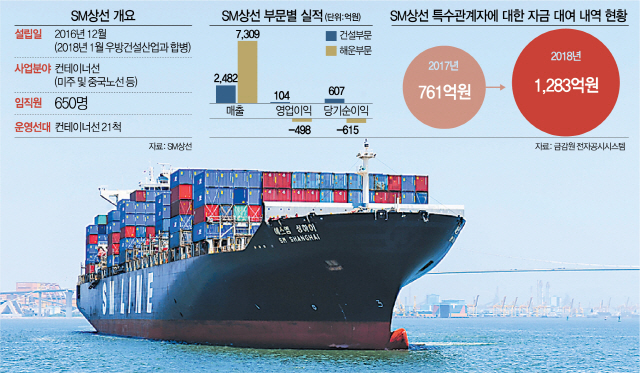

원양노선 선사임에도 투자 여력이 부족해 규모가 작다는 게 가장 큰 이유다. SM상선의 지난해 말 현재 보유현금 및 현금성 자산(연결기준)은 201억원에 불과해 대형 투자에 한계가 있는 구조다. 반면 특수관계자에 대한 자금대여는 2017년 761억원에서 지난해 1,283억원으로 2배 가까이 늘었다. SM상선이 소속된 SM그룹은 외부자금 차입보다 내부 계열사 간 거래를 통한 자금조달을 선호하는 것으로 알려져 있다. 적정한 수준의 이자만 지급한다면 내부 계열사 간 자금거래를 문제 삼기는 어렵지만 영업손실을 내는 회사가 자금대여 창구로 활용되는 것이 적절하지는 않다는 분석도 제기된다.

‘돈줄’ 역할을 했던 SM상선 건설 부문(옛 우방건설산업)의 먹거리가 고갈되고 있는 점도 고민거리다. SM상선은 한진해운의 미주노선 영업권과 컨테이너선 12척을 인수하면서 출범했는데 당시 부채비율을 낮추기 위해 우방건설산업과 합병했다. 지난해 말 현재 건설 부문의 공사계약 잔액은 1,753억원으로 전년(3,684억원) 대비 절반 수준으로 급감했다.

사정이 이렇다 보니 글로벌 선사의 대형화 경쟁에서도 밀릴 수밖에 없는 처지다. 덴마크 머스크 등 글로벌 대형 선사들이 2만TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)급 선박을 운영하고 있는 반면 SM상선은 6,500~8,500TEU급 선박을 주로 투입하고 있어 규모 측면에서 대등한 경쟁이 어렵다. 최근 글로벌 선사들은 환경규제 대응 및 연료비 사용 절감을 위해 대형 선박을 잇달아 발주하면서 경쟁자들을 제치는 전략을 쓰고 있다.

IB 업계의 한 관계자는 “SM상선이 지난해 하반기 북미노선에서 흑자를 냈지만 이는 지난해 미중 무역분쟁 우려에 따라 밀어내기 물량이 쏟아져나온 영향이 컸다”며 “중소선사일수록 운임 변동에 따른 영향을 크게 받게 된다”고 지적했다.

이에 따라 정부가 나서서라도 현대상선과 SM상선의 합병 작업을 주도해야 한다는 목소리가 나온다. 1국 1원양선사 체제로 전환해 지원을 집중해야 글로벌 해운 시장에서 살아남을 수 있다는 논리다. 일본의 경우 해운 3사(NYK·MOL·K라인)의 컨테이너 부문을 하나로 합쳐 지난해 4월 ONE(Ocean Network Express)를 설립한 바 있다. 국내에서도 최근 해운 업계 4·5위로 역내시장에서 주로 영업하는 장금상선과 흥아해운의 컨테이너 부문이 합병해 ‘시노코흥아’를 출범시키기는 했지만 원양노선에서는 합병 논의가 지지부진한 실정이다. 현대상선 내부에서도 SM상선을 흡수해봐야 실익이 별로 없다는 진단이 나오는 것으로 알려졌다.

해운 업계의 한 관계자는 “경제 규모를 생각하면 1선사 체제로 전환하는 게 최선이지만 그게 현실적으로 어렵다면 자율운항선박 등 4차 산업혁명 해운에라도 미리 투자해야 한다”며 “현재로서는 규모도 키우지 못하고 내실도 키우지 못하는 어정쩡한 상황”이라고 진단했다.