24일 김동욱 가톨릭대(가톨릭혈액병원장), 김홍태·명경재 울산과학기술원(UNIST), 이주용 충남대 교수팀에 따르면 만성골수성백혈병은 처음 3~5년가량 순한 상태가 지속된다. 하지만 암세포가 글리벡 등 표적항암제에 내성을 갖게 되면 상당수는 급성백혈병으로 진행돼 암세포가 무한 증식, 1년 안에 사망한다. 이 가운데 50%가량은 코블1 유전자가 활성화돼 있다. 연구팀은 이런 연구결과를 2017년 저명 국제학술지 ‘백혈병’(Leukemia)에 발표했다.

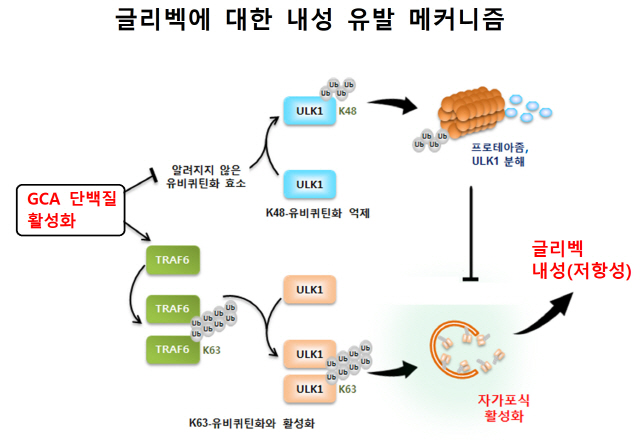

그런데 글리벡에 내성이 생겼지만 급성백혈병으로 진행되거나 암세포가 무한증식하지 않는 환자도 있다. 이런 환자의 10%는 처음부터(복용 3개월 안에), 만성기 환자의 20%는 중간에 내성이 생겨 약이 안 듣게 된다. 연구팀은 백혈병 모델 쥐 실험 등을 통해 그 원인이 GCA 유전자·단백질 발현 증가로 자가포식(Autophagy)이 활성화돼 돼 암세포가 죽지 않고 항암제에 내성을 갖게 되기 때문이라는 사실을 알아냈다. 이번 연구결과는 의학·세포생물학 분야의 저명 학술지 ‘자가포식’(Autophagy)에 발표했다.

내성이 없는 만성 백혈병 환자가 글리벡을 복용하면 암세포의 단백질이 깨져 다양한 노폐물이 세포에 쌓여 죽게 된다. 반면 GCA 유전자·단백질 발현이 증가하면 암세포 노폐물을 처리·재활용하는 자가포식이 활성화돼 암세포가 죽지 않고 항암제 내성을 획득했다. 자가포식은 세포 내 영양소가 부족한 경우 등에 불필요하거나 노화된 단백질을 분해해 아미노산을 만들어 부족분을 보충하는 일종의 재활용 시스템이다.

김동욱 가톨릭혈액병원장은 “글리벡에 대한 내성 발생 메커니즘을 상당 부분 밝혀내고 내성 발생 여부를 진단하는 키트와 새 치료제를 개발 중”이라며 “GCA 억제 약이 나오기 전까지는 (내성 환자의 조혈모세포를 방사선 등으로 완전히 파괴한 뒤) 건강한 사람의 조혈모세포를 이식하는 게 거의 유일한 치료법”이라고 말했다. 그는 “만성골수성백혈병 환자에 대한 일차 치료법은 글리벡 등 표적항암제 복용”이라며 “복용 시간·용량 등을 준수하고 지속적인 반응평가를 받는 게 중요하다”고 강조했다.

만성골수성백혈병은 9번·22번 염색체의 끝 부분이 절단된 뒤 상대편과 잘못 결합해 생긴 이상 염색체(필라델피아 염색체)와 이상 유전자 간 융합(BCR-ABL1 유전자)으로 혈액에서 비정상적인 백혈구가 폭발적으로 증가하는 질환이다. 정상인은 면역 기능을 담당하는 백혈구가 혈액 1㎕(마이크로리터)당 4,000~9,000개가량 있지만 백혈병 환자는 50만개까지 늘어난다. 반면 정상적인 백혈구나 적혈구·혈소판 세포는 부족해져 폐렴·장염 등 감염질환에 취약해지고 빈혈·출혈·멍이 잦아지며 코피·월경 등이 잘 멈추지 않는다. 간·비장이 비대해져 소화불량 등을 초래하기도 한다.