지난달 3일 오후11시 한밤중 ‘기습 개통’으로 지켜낸 세계 최초 5세대(5G) 상용화가 한 달을 맞았다. 서비스 품질 논란에도 초고속·초저지연·고화질이 안겨주는 실감 미디어를 체감하기 위해 26만명이 가입했고 5G 현장을 직접 보고자 세계 굴지의 통신사들과 정보기술(IT) 업계 거물들이 잇따라 한국을 찾는 ‘세계 최초 특수’도 누렸다. 다만 여전히 불통 논란이 잦아들지 않는데다 이동통신 3사 간 과열경쟁에 따른 가입자 차별, 수익성 악화 문제는 발등에 떨어진 불이다. 정부가 ‘5G플러스(+)’ 전략을 세웠지만 ‘최초’를 ‘최고’로 만들어야 하는 더 큰 과제도 남아 있다는 평가가 나온다.

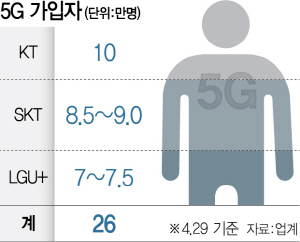

◇가입자 26만…KT(030200) 40% 점유 선전=3일 통신 업계에 따르면 지난달 29일 기준 5G 가입자는 26만명으로 KT가 10만명, SK텔레콤(017670)과 LG유플러스(032640)가 각각 8만명대, 7만명대를 유치한 것으로 알려졌다. 세계 최초라는 상징성에 5G만의 가상현실(VR)·증강현실(AR) 등 차별화한 콘텐츠가 쏟아져나오면서 롱텀에볼루션(LTE·4G) 도입 초기와 비교해 가입자 증가 속도가 1~2배가량 빠르다고 업계는 보고 있다. 상용화 두 달째를 맞아 이통사들이 공격적으로 마케팅을 펼치며 가입 기반은 더욱 확대될 것으로 전망된다. SK텔레콤은 이달부터 월 7만5,000원인 ‘5GX 스탠다드’ 요금제의 기본 데이터 제공량을 기존 150GB에서 200GB로, 월 5만5,000원인 슬림 요금제는 8GB에서 9GB로 늘렸다. LG유플러스는 가족 3명을 결합하면 5G 요금을 절반으로 깎아주는 ‘U+ 5G 프리미엄 가족할인’을 출시했다. 가장 먼저 무제한 요금제로 치고 나간 KT를 경쟁사들이 맹추격하기 시작한 것이다.

◇세계 최초 방문 쇄도, 업종 제휴 활발=가장 먼저 5G 상용화에 나선 한국은 글로벌 통신사와 IT 업계의 벤치마킹 1순위로 떠올랐다. 독일의 도이치텔레콤은 다음달 50명의 대규모 ‘5G 체험단’을 꾸려 일주일간 SK텔레콤을 찾는다. 마이크로소프트(MS)와 아마존·구글 같은 글로벌 클라우드서비스 사업자들도 5G의 초저지연성을 적용하기 위해 SK텔레콤에 협력을 요청했다. LG유플러스는 남아프리카공화국과 일본·영국 주요 통신사를 맞았고 마크 베니오프 세일스포스 최고경영자(CEO)가 처음 방한해 KT를 찾았다. 박정호 SK텔레콤 사장은 “세계 최초 5G의 의미가 바로 이런 것”이라고 밝히기도 했다.

5G는 스마트폰을 넘어 기업간거래(B2B)로 영역을 넓히며 산업 간 융합도 촉발 중이다. 자율주행차와 스마트팩토리부터 병원·쇼핑몰·군대까지 5G를 활용한 제휴가 활발히 이뤄지며 일상 전반의 변화를 예고했다.

◇품질 논란·과열경쟁 부작용은 숙제=다만 첫 상용화의 화려함 뒤에는 이용자들의 불편과 이통사들의 수익성 하락 등 어두운 면도 있다. 이통 3사는 상용화 초기에 수도권은 5G 서비스 가능지역(커버리지)이라고 소개했지만 서울역과 종로 등 주요 도심에서조차 음영지역이 많다는 불만이 잇따랐다. LTE와 5G 신호가 수시로 교차해 잡히며 먹통 현상도 나타났다. 결국 지난 23일에는 과학기술정보통신부가 이통사·제조사 등과 첫 ‘5G 서비스 점검 민관합동TF’ 회의를 열고 연내 기지국 장치 수를 23만개로 늘려 전체 인구의 93%가 사는 전국 85개 시 동(洞) 단위 주요지역까지 5G 커버리지를 조기 확대하기로 했다.

3사 간 고객몰이 경쟁이 과열 양상을 띠면서 특정 지역과 대리점에서만 불법지원금이 대거 지급돼 가입자 간 차별 논란도 벌어졌다. 이 과정에서 마케팅 비용이 폭증해 하반기 이통사들의 수익성에도 빨간불이 켜졌다. LG유플러스의 경우 수익성 개선 시기가 예상(2020년)보다 1~2년 늦어질 것으로 내다봤다.

업계의 한 고위관계자는 “5G의 첫발을 내디뎠지만 수익모델도 불확실하고 국내 업계의 콘텐츠·장비 경쟁력도 높지 않다”며 “산업 곳곳을 에워싼 규제를 개선해 새로운 사업모델을 키워야 진정한 5G 성과가 나타날 것”이라고 말했다.