경유자동차에 연간 10~50만원가량 부과되는 환경개선부담금을 없애기로 천명했던 정부가 5년이 넘도록 폐지 방안을 마련하지 못하고 있다. 정부로서는 5,000억원에 달하는 수입이 없어지는 만큼 경유세 인상이나 저탄소차 협력금 신설처럼 벌충할 수단이 필요하지만 이해관계자의 반발에 사실상 손을 놓은 상태다. 정부가 ‘쌈짓돈’을 포기하기 싫어 애써 외면하고 있다는 지적도 나온다.

1992년 도입된 환경개선부담금은 환경오염물질 배출을 이유로 경유차에 부담금을 물리는 제도다. 운행 거리와 무관하게 2012년 1월 이전에 출시된 경유차에 대해 부과된다. 일종의 ‘준조세’인 셈이다.

당초 정부는 2016년부터 환경개선부담금을 폐지할 계획이었다. 경유 자체에도 교통·에너지·환경세가 부과되는 만큼 부담금까지 내면 ‘이중과세’라는 지적이 끊이지 않았기 때문이다. 부과금액이 운행 정도와 관계없이 배기량, 연식, 거주지역 등에 따라 일률적으로 결정된다는 점도 논란거리다.

정부가 민간 전문가로 구성한 부담금운용평가단은 이런 이유로 지난 2009년부터 네 차례에 걸쳐 조세로 전환하거나 폐지하라고 권고했다. 정부도 이를 받아들여 지난 2013년 단계적 폐지를 공언했고 이번 정부 들어 다시 지난해 4월 “환경오염 기여도와 부담의 불일치 가능성이 존재한다”며 조건부 폐지를 결정했다. 하지만 번번이 ‘없던 일’이 됐다. 정부 고위관계자는 “경유차 감축 로드맵을 마련하고 있는 상황에서 환경개선부담금 폐지 방안은 논의 대상이 아니다”라고 말했다. 대체재원 조달 방안으로 유력하게 검토했던 경유세 인상과 친환경차 협력금제도 도입이 난항을 거듭하는 것도 문제다. 경유세 인상은 조세 저항에, 친환경차(저탄소차) 협력금제도는 자동차업계의 반발에 물러선 상태다.

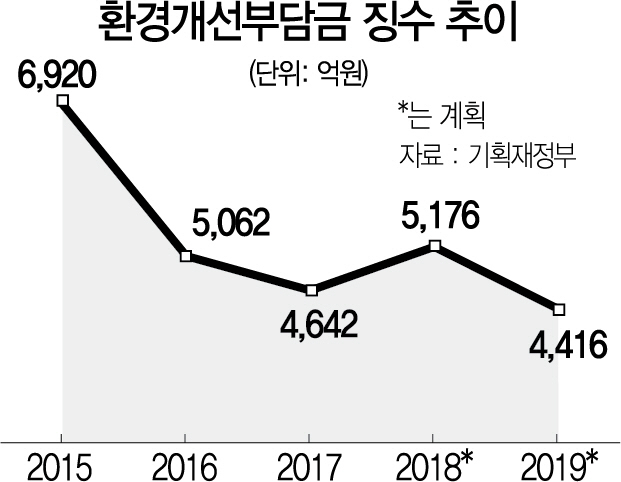

정부 스스로 폐지에 미온적인 것 아니냐는 지적도 나온다. 환경개선부담금은 징수액이 지난해 5,176억원, 올해 4,416억원에 달하는 ‘알짜’ 부담금이다. 환경개선특별회계에 귀속되는 11개 부담금(총 9,118억원) 가운데 비중이 절반에 이를 만큼 규모가 막대하다. 이창원 한성대 교수는 “정부 정책은 일관성이 생명”이라며 “타당성이 떨어지는 부담금은 과감히 정리하고 경유세 조정이나 다른 방안으로 솔직하게 대안을 마련해야 한다”고 말했다. /세종=빈난새기자 binthere@sedaily.com